刺蝟公社 | 趙思強

“你這個時候回家,公司能不能給報銷啊?”

晚上8點40,我從位於北京中關村的盈創動力科技園出來,等了五分鐘,坐上了滴滴,上車後司機突然問我。

“啊?我不是在這邊工作。”我愣了一下,回答道。

“哦,這邊幾家公司都是九點之後給報銷車費,所以九點之後經常爆單,搶不著。”司機明顯已經是混跡後廠村多年的老油條,對馬路兩邊一座座燈火通明的大廈,和在這些大廈裡燃燒生命的人們了如指掌。

最近,反對996工作製的話題在網絡火熱,還衍生出了“996ICU”等新詞匯,用以嘲諷高強度的工作狀態。關於996工作製的討論愈演愈烈,馬雲、劉強東等大佬悉數下場辯論。究竟超額的工作給人帶來的是成長還是痛苦,各執一詞。

有沒有可能,工作是一件快樂的事情;有沒有可能,同事也可以成為朋友;有沒有可能,即便是996,生活也沒有那麽糟糕。

很奇妙,在五環外的西二旗,我找到了一些這樣的人,他們身處於近期一直都很低調的A站。

打call和蹦迪應該差不多,都是一種運動

金鑫和阿成現在都是監審組的組長,和其他幾十位同事共同負責全A站氛圍的維護,2014年他們兩個加入A站的時候,這個部門只有三個人。

監審組的工作分成兩部分,對評論、彈幕的監控和對用戶、視頻的審核。這是一個二十四小時都有人工作的部門,用戶可不會因為你下班而停止娛樂。

“工作量翻了幾十倍,現在的要求嚴了,視頻彈幕評論必須先審後發。每人每天要看上萬條評論和彈幕。”金鑫說。

工作時間是三班倒,分成早班(早上九點到晚上五點)、夜班(晚上五點到凌晨一點)和凌晨班(凌晨一點到早上九點),每人一個月差不多有四五天會安排到凌晨班。

但小原不覺得工作枯燥,“很有意思,又不是一個人發的評論,你能從這些評論裡嗅到別人的想法,看到別人的人生體驗。”這種超物質的自我滿足讓人們很難在一瞬間理解,但它就是存在著。

和其他部門不同,監審組招人有一個硬性要求:至少有兩年的A站使用經驗,這個要求似乎讓監審組變成了全站二次元氛圍最濃的一個部門,在A站的員工信息中,監審的“猴子”(A站員工的外號)喜歡的二次元的內容類別數量明顯比其他人多。

你能從一些人身上捕捉到很明顯的宅男氣息。也不知道怎麽回事,現在宅男似乎是一個不太好的詞,不知道是因為周杰倫的《陽光宅男》,還是微博上那些自嘲式的惡搞圖片,或是一些媒體刻意塑造的個體形象。當宅男進一步發展成“肥宅”、“死宅”時,嘲諷的意味就更加明顯和直接了。

不善交際,沒有欲望,沉迷於虛擬世界,無趣。誰要有女朋友,誰就是該死的“現充”——也就是現實世界中生活得充實的人們——得燒。

西行寺去年七月從重慶來到北京,截止到目前唯一一次節假日出行,是剛來的時候去了趟鳥巢,“體驗了一下堵車。”其余不上班的時候基本都在家裡,打打遊戲,刷刷A站,要是看見有什麽不太合規的彈幕或評論,還是會截圖發在工作群裡。

“因為我們宅,才能對突發事件做出應急,不會發生事情找不到人。”阿成眼裡,宅反而成了能更好完成工作的一個重要屬性。

偶爾也會和朋友約著出去,想要“現充”一把,但往往臨出發前又變卦。“最後發現還是家裡舒服。”

最近阿成喜歡上了做飯。訪談當天中午,他在家做了小炒肉和熗炒油麥菜,小炒肉得到了兩個四川室友的認可和誇讚。

阿成大學本來在北京,但畢業後就回了老家,因為覺得“北漂挺難的,不喜歡北京的氛圍。”結果兜兜轉轉又回到了北京。

“當時只是覺得這裡是個大牢籠,恨不得跑了,其他也沒有什麽喜歡的東西。現在可能也是個牢籠,但起碼裡面有自己喜歡的玩意,不是孤身一人,有相同愛好的人一起。”

他現在目前面臨最大的問題,就是什麽時候回老家結婚,和女朋友已經在一起五年,到了談婚論嫁的時候。她在老家當醫生,工作也很忙,兩個人一個月見一面。“好在交通方便,從北京回去只需要兩個小時”。

“我們兩個都是那種必須把所有事情都計劃好(的人),對於這種事情就想了很久,越想越麻煩。”女朋友理解他對A站的感情,離開這裡可能不會有更喜歡的工作了。兩個人正面討論過幾次,也沒有得出結果。

“那你現在想好解決方案了嗎?”我問他。

“我不知道,你不要這樣逼我,我回答不了。”面對我的追問,阿成苦笑,“就算她現在在這我也沒辦法回答,很難,真的很難。”

金鑫是個微胖的重慶宅男,給他蓋棺定論的是身上印著初音未來的T恤,聽說他辦公桌上本來擺滿了初音未來的手辦,但因為年後A站搬家到快手總部,就都帶回了家。

時間調回他2014年到A站面試的時候,他告訴當時的部門負責人飛鳥,自己在A站的ID是“禦阪美伢”。

“我對你有印象!”飛鳥說。

他對飛鳥說:“我喜歡初音未來。”

“我也喜歡。”飛鳥回復他。本來是個非常小眾的愛好,在這裡反而成了他找工作的一個優勢,或者叫敲門磚。

除了參加初音相關的線下活動,金鑫很少出門,人多會讓他不舒服。來A站之前,他的工作是負責盯兩棟大廈四十多個監控,很封閉。他設置了移動報警,有人經過的時候就看一眼,其他時間就刷A站,“可能你們覺得枯燥,但對我來說,因為能自己多待一會,還挺好玩。”

有時候金鑫會熬夜做和初音未來相關的MMD(MikuMikuDance)。為了渲染,還專門花了三千多買了一個顯卡加快渲染速度。有時在製作的時候沒注意,做完發現人物設計得太暴露了,自己這邊都過不了審,就乾脆不投稿,“不能給審核的同學添麻煩。”

他的激情只有在和初音相關的事情上才會釋放。

在初音演唱會上的金鑫,是在其他場合沒法看到的。他會跟著一起打call,“感覺應該和在迪廳裡面蹦迪差不多。”迪廳真正什麽樣,金鑫也不知道,但隱約覺得“都是一種運動。”

做產品的小鈞是另一種宅,最大的興趣愛好是做模型,六歲生日的時候,父親給他買了一盒拚裝的飛機模型,跟他說,別總玩現成的,也自己創造點什麽。

“做模型既有循規蹈矩的地方,又有創造的部分。對我來說恰到好處。”拚裝高達的時候,小鈞偶爾會設定戰鬥場景,和身邊其他玩模型的人相比,小鈞已經不是新手了,多少能體會到一點優越感。

只要給小鈞一張桌子,他可以坐一整天,一直在桌子上鼓搗模型。至今,他家裡還沒做的模型盒子,從地上一直堆到天花板。

“氣象好,適合在家做模型;氣象不好,不能出門,適合在家做模型。天太熱,做模型;冬天下雪,做模型。”現在工作忙,沒有時間,他就在辦公桌裡放一盒,中午吃飯休息的時候做一點。

唯一像“現充”的地方是小鈞結了婚,外出基本靠老婆主動發起,他陪同;要是老婆沒發起,他就“心存僥幸”。

有時候他也會思考自己為什麽會這麽宅,如果非得追溯原因,他會想到在三歲前和姥姥姥爺生活的日子。那時,他沒接觸過太多玩伴,反而接觸了很多動物,比起人,他覺得跟動物更親一點。這種親近感延續至今,現在在家裡還養著三隻龍貓,很可愛。

在這裡說梗能理解,你知道吧?

瓜子負責運營工作,他做了幾次看似很“虧”的選擇後,至今仍留在A站。第一次是剛畢業的時候,他本來已經在網易遊戲找到一份工作,準備入職。但在群裡看到A站的招聘之後,還是投了簡歷,面試隻用了十五分鐘,三天不到就開始上班。

“哎呀,兩個公司差不多,工資也差不多,而且網易在廣州,離家還遠。”瓜子這麽和家裡解釋,其實工資差很多,A站大概只有網易遊戲開出的三分之一多一點。

第二次是當鬥魚從當時還在武漢的A站分家,本來就在“生放送(鬥魚的前身)”的瓜子本可以選擇繼續留下來。當時負責這個頻道的只有四個人,從如今的角度看,如果他留下,應該會成為鬥魚元老級的人,但當時他還是選擇跟著A站去了北京。

瓜子有時候走在路上,會突然想起在武漢有同學作伴一起玩耍的日子。來北京之後,除了工作之外就幾乎沒有認識新的人,“北京太匆忙了,生活氣息沒有別的地方重,現在我養了一隻貓,感覺好多了。”

被問到為什麽沒有選擇去鬥魚,瓜子說,“現在看覺得想法有點荒謬,但當時想的就是,我是給A站投的簡歷,當然要留在A站。”

你總能發現一些A站的員工,有著和二次元完全不搭邊的專業背景,在兜兜轉轉之後,他們把工作的天平偏向了興趣愛好這一邊。

小鈞研究生期間學的是核技術及應用,自己有一個實驗室,裡面安了一個粒子加速器,不做模型的時候,他就在裡面研究零組件。

來A站做監審之前,阿成在老家河南的警察局做了兩年警察。考進警察局之前,阿成是一名新聞系的學生;瓜子也是,畢業於武漢大學。

音樂區的編輯夏小米本科學的中醫,練一些針灸推拿技術,正常的職業發展路徑是在運動隊裡做隊醫。畢業之後也確實在醫院呆了幾年,一直都不太喜歡,正好碰到合適的機會,就到了北京。

在視頻組的“W”在管理行業工作了一陣,之後找了一家培訓機構學影視後期。學了半年,學費兩萬四千五。學成之後培訓機構給他推薦到了中央電視台,在中央十二套做直播工作,負責直播字幕效果,但兩年合約到期就走了,因為覺得“太養老,自我發揮的地方太少。”

幾乎每個人都提到,在A站能收獲到認同感和歸屬感。有板有眼、循規蹈矩......是形容此前工作的高頻詞匯,當主語換成A站,這些詞變成了“好溝通,說梗能理解,自由,年輕”。在這裡,喜歡二次元不再是一個不能拿到台面上的愛好,相反,你可以隨意地找人討論。

這很影響人的精神狀態,當你身處一個亞文化群體之中,總是迫切的希望能有人站在你身邊,拍拍肩膀說,“我懂你。”

“現在不用扮演正經的社會人了,好輕鬆啊。工作繁瑣歸繁瑣,累歸累,但大家說啥都能get,喜歡東西有相同之處,就像一個班級一樣。”阿成說。

前兩天,W和一個同事聊了一中午膠片機,臨了,同事還借給他一台。工作之餘,他還有一個拍攝漫改同人短片的小團隊,叫做光學節奏,做了7年,都是兼職在做。“我們就像是用精力入股,每個人會投入不同比例的精力在這個團隊裡。”

對一些成員來說,這個團隊是發揮自身奇思妙想,逃離枯燥現實的出口。動作設計本職工作是搜狐的程序員,其他還有做生物製藥的、校對的。有個成員38歲,一直是強有力的核心力量,還有個國外友人,40歲,張口閉口都是日系動漫,說“明白了”不用英語,說“soga”。

幾年前有人勸W把團隊商業化,但他覺得還不合適。“一旦商業化,很多事情都會有巨大的變化,涉及到團隊裡每個人的利益,不是我做出決定就可以的。是不是要從A站離開,對我來說也是很大的決定。”他反而希望平衡工作和團隊,一天能抽出十分鐘幫忙,也算是在一起做東西。

和W類似,夏小米有一個二次元原創音樂團體,成立的時間比光學節奏更久,已經持續運轉了12年。一開始只是她和一個朋友想要做翻唱隨便成立的組合。最早投在sogua網上——這個網站現在已經倒閉。

現在這個團體已經在古風音樂圈裡小有名氣,2017年出了一張專輯,2018年還辦了一場500人的演唱會。“我們是半商業化,有商單會接,但新作品也不能少,純商業化的話,作品的味道會變。”夏小米也希望這個團體能夠盡可能地保持“為愛發電”的狀態。

她現在是A站音樂區唯一的編輯,每一篇投稿都要看,內容的推薦整合、拉新,工作量不小。

“那還有精力放在團體那邊了嗎?”我問。

“有時間,必須有。”夏小米回復迅速,“就像自己的孩子似的,再忙你也得照顧。”

來來去去,團隊經歷了很多成員,有些人的生活慢慢有了更重要的事情之後,就離開了。但夏小米一直都在,“可能是真的孤單寂寞冷,除了這個也沒別的事。”她還在一家音頻平台做主播,“不管我在哪,就是因為感覺被需要才會繼續出作品。”

決定放棄醫院的工作去北京的時候,夏小米面臨很大的掙扎,父母離婚後,母親其實很需要她,是陪在母親身邊還是為了自己去爭取一些看不到,心裡卻嚮往的東西。那種東西很難用具象載體來形容,大多只能“心神領會”,如果非得用一個詞,那就是夢想吧。

母親覺得把多年辛苦學的能養老的專業扔掉了特別可惜,害怕她以後沒飯吃。“我和她說我會證明給你看,我不僅不會沒飯吃,還能連你一起養。”夏小米眼睛一紅,聲音變得梗咽,“現在她理解了,但是心疼我。”

母親的擔憂可以理解,畢竟這是北京。764萬常住外來人口久住在北京,他們住在一平米租金平均超過94元的房子裡。來自“有意思報告”的數據顯示,北京是全國最先醒來的城市,“北漂”們相繼在凌晨五點醒來,從沙河、天通苑、燕郊、亦莊、良鄉、蘋果園......四面八方湧入五環內,開始一天的工作。

他們還要每天花近兩個小時在往返公司的路上,可能要到晚上9點才能下班。周末在798釋放文藝的執念,在三裡屯蹦迪喝花酒,在保利劇院看話劇,這些都是經歷十分充沛的人才做的事,一般的北漂,能在家躺屍兩天已經是一種奢求了,如果能安安靜靜地學習和沉澱一些職場知識,也會讓自己感到很滿足。

“問題在於你想要平凡還是平庸。”夏小米擦了擦眼淚,“平凡可以簡單,平淡,但平庸是沒有靈魂的,我到北京踏出第一步之後,我覺得我就不平庸了。”

現在夏小米每周都會回家陪母親,風雨無阻。“也不能強迫她來北京,畢竟她家裡還有自己的社交圈子,如果她過來跟我在一塊,整個世界就只有我,我不想這樣。”

開心工作

負責運營的康康是現在A站年資最長的員工。2012年畢業來工作的時候,整個A站只有十個人左右,當時的環境像個“黑網咖”,娛樂和遊戲區的編輯、運營、審核工作都由他一人承擔。經常上班路上就拿出手機開始工作,當時還是3G網,一個多小時下來,也處理不了幾件事。

運營的工作繁雜且瑣碎,康康有時候也會問自己,幹了這麽久究竟有什麽意義,“但手頭還有那麽多事情,就先做事,拋開這個想法不管。”社交媒體上很多人都在談996,不參與討論的人都幹嘛去了?都忙著去幹活去了。

“我覺得也不需要去問答案,問了對自己沒有太多好處,反正大家整體目標是希望把A站做起來那就OK了。”

工作幾年後,瓜子也感覺自己的心態慢慢有了變化。“原來會把A站當家,不喜歡傳播,覺得自己和朋友在這玩就行了。後來想通了,網站需要擴大,要有新變化,要做能推廣A站的活動。”

他去年在站內策劃了一次“老婆總選”,中途活動跑偏,一大堆人把電競選手孫一峰投到了第一的位置,很符合二次元“反主流”的作風,這也讓整個活動在有了不小的反響。“關於要不要把孫一峰排除,當時內部也分歧,後來雙方折中,決定控制一下,只能有一個,不能有第二個。”

初音十周年的時候,金鑫也在站內組織策劃了一個初音十周年的征稿活動,這本來不是他的工作,所有的事情對他來說都是第一次。但活動即將上線的時候,他竟然跑去日本看初音的演唱會,把工作交給到另一個同事手上。“還是有一點點罪惡感,本來可以再使點力的。”

我本來以為當興趣轉變為工作之後,心態必然會發生很大的變化,但這次接觸的幾個人卻都沒有發生這樣的情況,加班和苦勞反而變成了可以接受的事情。每年A站會有“春晚”,但這個時候視頻組會通宵工作,但做的是自己喜歡的事,W也不會有抵觸。

在上一家公司的時候,夏小米總是被安排做各種工作,主播、活動策劃、商務,到後面她自己都不知道自己的職業定位是什麽,就離開了。“現在職業就有清晰的定位,音樂區的好壞和我息息相關,來的人多了自然就特別開心。”

田冪在A站做客服,需要對產品、技術、商務、運營、監審都了解,不然沒辦法解答用戶問題。這些沒人教她,只能自己在工作中總結。她說不想太悠哉,“感覺挺廢物的。”她曾經給自己排了一整個月的全天班,從早上九點到凌晨一點。

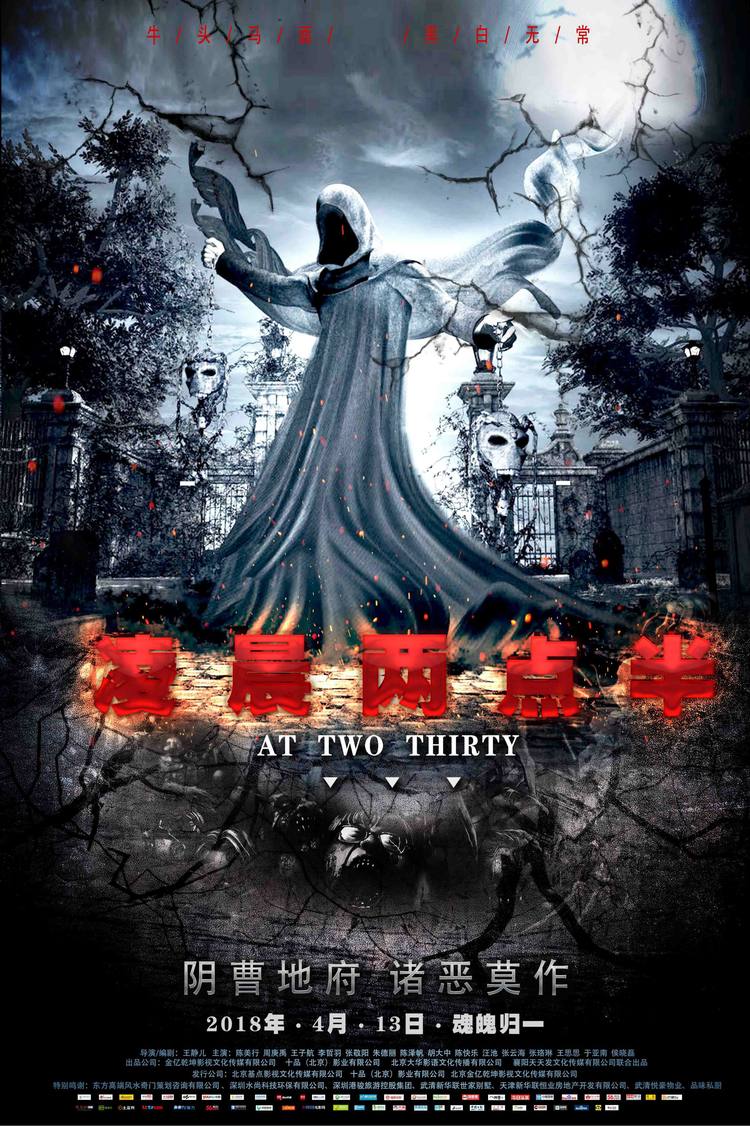

田冪是狂熱的恐怖片愛好者,看恐怖片是她排解壓力的重要方式。

“因為你想不到下面會發生什麽,就很好奇。”因為太想看恐怖片,評分超低的她也看,想看看到底有多爛,然後邊看邊罵。還上學的時候,她可以關燈窩在家看一整個暑假的恐怖片。

她好強。畢業進入一家設計公司,同事一個月出四套本子,她一周就畫了五套。後來開始帶團隊,手下有十個人左右,壓力大到脫發,身體也變得不好,走路吃飯都在想“這個可不可以做成圖。”到了A站之後,她再也沒考慮做設計的工作,先是做了一陣編輯,又轉去了客服。

“我特別喜歡畫畫,但一旦和市場掛鉤,畫的不是自己想畫的,就會擔心自己變得討厭畫畫。現在畫畫變成了工作之餘的調劑,就開心多了。”

客服是很基礎的工作,但偶爾也會收獲小小的成就感,比如發現用戶提出了一個很有用的產品意見,比如一些人會莫名其妙地找上門來。田冪在過年時遇到一個用戶,就說了一句:“沒事,我就是來跟你說句新年好。”

從工作角度看,這是個無意義的信息,但田冪覺得它個暖心訊號,起碼有人是愛你的,這種愛無意或有意,真實或虛假,就這樣展現在眼前。

“在我看來,工作要得到的就是錢和開心,現在錢也有了,開心也有了,不是很好嗎?”田冪攤了攤手。

“原來覺得在A站做產品是比較開心的,而在快手做A站已經是我能歸納出來的最好的工作了,快手的整體價值觀和邏輯是理性的,這和我主要的思維方式是一樣的。”小鈞始終相信所有的事都應該被量化,“如果一個事情不能量化它,說明根本就不懂它。”

他始終想用邏輯解釋一切事情。去年萬聖節,他被同事勸說,扮了女裝,成了很多人眼中的“女裝大佬”。看到同事如此興奮,他很快回歸到自己的本質工作,開始思考“人為什麽會對一件事有興趣。”

再比如前兩天他和同事八卦哪兩個程序員有CP感,晚上回家後,他開始想究竟什麽CP感。

“從邏輯上講,CP感到底要怎麽定義,有些人就算經常在一起也沒有CP感。”說著說著,小鈞又認真起來。

(為保護受訪者信息,文中人物均為化名)

END

內容產業報導第一媒體

刺蝟公社是聚焦內容產業的垂直資訊平台,關注領域包括互聯網資訊、社交、長視頻、短視頻、音頻、影視娛樂、內容創業、二次元等。