【北宋】范寬 《溪山行旅圖》

兩宋文人以真境為“俗”,以情境和理境為“雅”。本文對兩宋繪畫的時代總特徵作以概述。選自藝術研究專著《真?情?理:兩宋繪畫研究》,本書是一本深入解析了兩宋繪畫內在精神本質、深層美學結構以及它們與中國傳統哲學思想的內在聯繫的藝術史論著。作者孔濤,山東曲阜人,孔子七十六代孫,山東大學博士。主修古代書畫藝術史,美術考古。

兩宋繪畫崇雅卑俗的時代總特徵

孔濤 文

文藝美學上的“雅俗”之分至少可以追溯到先秦時期。比如,《詩經》中“雅”“頌”“風”的分類就反映出雅俗分野的明顯傾向。大致而言,《雅》與《頌》均屬於“雅”這一美學範疇;《風》則屬於“俗”這一美學範疇。雅樂與俗樂的區分也反映了這一點,雅樂是符合禮樂規範的“先王之樂”,具有非常濃厚的宮廷音樂性質;俗樂則是與其相對峙的“世俗之樂”,具有濃厚的民間音樂性質。從思想史角度看,雅與俗在先秦也有明顯的分化,如“俗人昭昭,我獨昏昏;俗人察察,我獨悶悶”(《老子·二十章》)、“有俗人者,有俗儒者,有雅儒者,有大儒者”(《荀子·儒效》)等表述就將雅與俗對舉,顯示了雅與俗的價值對立。從音樂藝術史的角度看,很多觀點都表現出雅俗之間的鮮明對立和強烈的“崇雅卑俗”的思想傾向,如“樂則《韶》《舞》,放鄭聲,遠佞人,鄭聲淫,佞人殆”(《論語·衛靈公》)、“鄭衛之音,亂世之音也,比於慢矣。桑間濮上之音,亡國之音也”(《樂記·樂本》)、“凡奸聲感人而逆氣應之,逆氣成象而淫樂興焉;正聲感人而順氣應之,順氣成象而和樂興焉”(《荀子·樂論》)等等。可見,雅俗之辨的歷史可謂由來已久,而本文所謂的雅俗,是從兩宋這一特定時代和繪畫美學這一特定領域來觀察和分析的。繪畫藝術的發展規律與音樂、文學相比,具有自身的特殊性,如上文所論,音樂和詩歌領域的雅俗之分,在先秦就已相當明顯,而雅俗分野這一歷史現象在繪畫藝術領域的出現要晚得多。原因在於:首先,繪畫藝術屬於平面造型藝術,它對藝術形象的刻畫與表達需要借助物化的筆墨線條、色彩和各類物質載體形式,它對不斷變化的哲學思想和美學觀念的反應遠沒有文學、詩歌和音樂這類對物質條件依賴程度較低的藝術形式那麽敏感;其次,古代繪畫藝術功能中最重要的實用性功能,如鑒戒賢愚的政治教化功能、環境裝飾功能等,也在一定程度上降低了這種敏感度,或者說,這種實用性功能分散和弱化了繪畫反映高級思想意識和精神觀念的藝術敏感度和表現能力,而鑒戒性的人物畫在宋代以前是繪畫藝術的主要門類;最後,對雅與俗的界定本身需要價值評判體系的支撐,而一個成熟的、具有普遍性的評判標準體系的建立依賴於某一時代哲學美學發展所達到的理論高度及其理論內涵的一致性和普適性,否則就會導致評判標準的內在衝突與混亂,而中國的以儒道佛為思想基礎的繪畫美學只有在宋代才真正達到了這種高度。以上三點都是從“雅”藝術的角度講的。此外,兩宋的右文政策和商品經濟的發展又是導致兩宋繪畫雅俗分化的兩個最關鍵的社會原因,前者使文人的地位空前提高,為“雅”文化的進一步發展提供了堅強的政治保障;後者導致了對作為高端文化消費品的雅畫(即文人畫、禪畫及院體畫中的精品)的推尚和追捧,人為拉大了雅畫與俗畫的藝術距離。

對於兩宋繪畫崇雅卑俗的美學風尚,筆者將從以下三個方面展開論述:一是兩宋文人崇雅卑俗的文藝美學風尚;二是兩宋畫壇普遍存在重視畫家的人品學養、輕視畫工的人品至上主義傾向;三是繪畫美學上存在寫實與寫意的分化,以寫意為雅,以寫實為俗。現對此三點分別予以論述。

(一)宋代文人崇雅卑俗的美學風尚

梅堯臣(1002—1060)雖非畫家亦非畫論家,但他在詩論上追求“平淡為雅”的藝術主張,卻開啟了有宋一代崇雅卑俗的美學潮流。

梅堯臣在詩論上,提倡“平淡”的詩風。他謙虛地說自己“辭雖淺陋頗克苦,未到二雅未肯捐”(《答裴送序意》),並認為“作詩無古今,唯造平淡難”(《讀邵不疑學士詩卷》),表現出以平淡為雅的文藝美學傾向。歐陽修也說:“聖俞嘗語余曰:‘詩家雖率意,而造語亦難,若意新語工,得前人所未道者,斯為善也。必能狀難寫之景,如在目前;含不盡之意,見於言外,然後為至矣。’”完全可以推論,梅堯臣這段詩論正是歐陽修“蕭條淡泊,此難畫之意”(《六一跋畫》)所體現的“以平淡為雅”的繪畫美學觀的源頭。歐陽修還說:“聖俞嘗雲:‘詩句義理雖通,語涉淺俗而可笑者,亦其病也。如有《贈漁父》一聯雲:“眼前不見市朝事,耳畔惟聞風水聲。”說者雲:“患肝腎風。”又有《詠詩者》雲:“盡日覓不得,有時還自來。”本謂詩之好句難得耳,而說者雲:“此是人家失卻貓兒詩。”人皆以為笑也。’”可見,梅堯臣不僅在詩的內容上重視“含不盡之意,見於言外”,而且也十分重視語言形式上的“雅”,反對詩歌語言的淺顯俗氣,因此他的詩論在內容和形式上都是崇雅卑俗的,在這一點上,歐陽修與梅堯臣是完全一致的。

蘇軾繼承了歐陽修“蕭條淡泊”“閑和嚴靜”為詩畫最高藝術標準的觀點。他指出:“所貴乎枯淡者,謂其外枯而中膏,似淡而實美,淵明子厚之流是也。”(《評韓柳詩》)又雲:“李杜之後,詩人繼作,雖間有遠韻,而才不逮意。獨韋應物、柳宗元發纖穠於簡古,寄至味於淡泊,非余子之所及也。”(《書黃子思詩集後》)東坡亦嘗與其侄書雲:“大凡為文,當使天氣崢嶸,五彩絢爛,漸老漸熟,乃造平淡。其實不是平淡,絢爛之極也。”如此等等的表述均說明蘇軾以“平淡”為“雅之極致”的崇雅觀念。蘇軾的“可使食無肉,不可使居無竹。無肉令人瘦,無竹令人俗。人瘦尚可肥,俗士不可醫”(《於潛僧綠筠軒》)也反映出他的這一觀念。黃庭堅評價蘇軾“落筆皆超逸絕塵”(《跋子瞻〈醉翁操〉》)、“語意高妙,似非吃人間火食人語,非胸中有萬卷書,筆下無一點俗塵氣,孰能到此”(《跋東坡樂府》)也為此提供了佐證。

梅堯臣、蘇軾、黃庭堅、陳師道、楊萬裡、羅大經都曾經提出“以俗為雅”的說法,但他們所謂的“以俗為雅”絕非將“俗”等同於“雅”。陳師道《後山詩話》中記載:“閩士有好詩者,不用陳語常談,寫投梅聖俞。答書曰:‘子詩誠工,但未能以故為新、以俗為雅爾。’”蘇軾亦曾言:“詩須要有為而作,用事當以故為新,以俗為雅。”(《題柳子厚詩二首》)黃庭堅在《再次韻楊明叔·小序》中雲:“因明叔有意於斯文,試舉一綱而張萬目:蓋以俗為雅,以故為新。百戰百勝,如孫吳之兵……此詩人之奇也。”楊萬裡在《誠齋詩話》中說:“有用法家吏文語為詩句者,所謂化俗為雅。”又說:“詩固有以俗為雅,然亦須經前輩熔化,乃可因承。”羅大經有言:“余觀杜少陵詩,亦有全篇用常俗語者,然不害其為超妙。”(《鶴林玉露》卷三)梅、蘇、黃、楊、羅五氏的主旨是要解決詩歌的語言形式問題。他們主張完全可以將俗語、方言、俚語、法家吏文語納入詩的語言範疇,用詩人的藝術思想和才情“化俗為雅”,起到點石成金的藝術效果。故而黃庭堅有“寧律不諧,而不使句弱;寧字不工,而不使語俗”的說法,陳師道則更明確提出“寧僻勿俗”的觀點,他認為詩歌創作應“寧拙勿巧,寧樸勿華,寧粗勿弱,寧僻勿俗”。所以說,“化俗為雅”的落腳點仍然是“雅”,而不是“俗”,“俗”是形式,是現象,“雅”才是內容,是本質。所以,不能因為有“以俗為雅”的說法就否定宋代崇雅卑俗的總體傾向,也不能因為文學微觀領域中“雅”對“俗”的融攝就否定兩宋雅俗分化的宏觀格局。

有“米顛”之稱的米芾,其崇雅卑俗傾向更加明顯。如他評論歷代山水畫“山水古今相師,少有出塵格者”,對“雅”的要求之高,可謂前無古人。又如他評北派山水畫鼻祖荊浩“未見卓然驚人者”,評關仝“人物俗,石木出於畢宏,有枝無葉”“工關河之勢,峰巒少秀氣”,而對自己的畫作他則自詡為“無一筆李成、關仝俗氣”,這樣米芾完全顛覆了郭若虛建立的美學標準,即以李成、關仝、范寬三家為“鼎峙百代,標程千古”的價值範式。這充分說明,在米芾看來,整個北派山水畫都是偏於“俗”的。在人物畫方面,他對畫聖“吳道子”亦頗多微詞,米芾嘗曰:“伯時病右手後,余始作畫。以李常師吳生,終不能去其氣,余乃取顧高古,不使一筆入吳生。”對兩宋道釋人物大家武宗元,米芾亦多有譏誚,謂其“乃為《過海天王》二十餘身,各各高呈,似其手各作一樣。一披之猶一群打令鬼神,不覺大笑。俗以為工也”。在花鳥畫方面,他認為“黃筌惟蓮差勝,雖富豔皆俗”,至於程坦、崔白、侯封、馬賁、張自等人則“皆能汙壁。茶坊酒店,可與周越、仲翼草書同掛,不入吾曹議論”,鄙夷之情,溢於言表。而他對文人畫家蘇軾、文同的竹石卻是推崇備至,這樣米芾在人物畫和花鳥畫方面也基本顛覆了以往的繪畫美學觀念,表現出非常強烈的崇雅卑俗色彩,反映了他極為濃厚的文人畫理論傾向和審美趣味。而為他所最為讚賞的是以董巨為代表的南派山水畫。他評價董源“平淡天真多”“近世神品,格高無與比也”,評巨然“嵐氣清潤,布景得天真多”“老年平淡趣高”“明潤鬱蔥,最有爽氣”,可見米芾以“平淡天真”為最高境界的雅俗觀與梅聖俞,歐陽修、蘇軾、黃庭堅等人是一脈相承的,儘管米芾的態度更為激進。

南宋詞論家張戒主張“婉而雅”,反對“詞意淺露,略無余蘊”,認為如能“收其詞,少加含蓄”,詩歌的境界、韻味就會大大增強。他認為杜甫“其詞婉而雅,其意微而有禮,真可謂得詩人之旨者”,而白居易和元稹“詞傷於太煩”“意傷於太盡”(《歲寒堂詩話》卷上),與杜甫詩差距明顯。

陳善也“尚雅忌俗”,認為“文字固不可以犯俗”“能遣辭者,未必能免俗”,反對直白淺俗。他讚揚陶淵明“頗似枯淡,久久有余”的詩風,認為陶詩貌似直白淺露,質枯味俗,實則含蓄雋永,韻味無窮,“此殆難與俗人言也”(《捫虱新話》)。同時他也譏刺把“影搖千尺龍蛇動,聲撼半天風雨寒”這樣淺俗的劣句當成佳句的人,認為“此如見富家子弟,並無福相,但未免俗耳”(《捫虱新話》)。

詞論家嚴羽在《滄浪詩話》中指出:“學詩先除五俗:一曰俗體,二曰俗意,三曰俗句,四曰俗字,五曰俗韻。”並進而指出:“語忌直,意忌淺,脈忌露,味忌短,音韻忌散緩,亦忌迫促。”(《滄浪詩話·詩法》)這些都反映出嚴羽強烈的尚雅卑俗的審美意識。

(二)兩宋畫壇的人品至上主義傾向

(1)強調畫家的人品學養,此一標準加劇了畫家與畫工的雅俗分化。

對畫家人品的推崇,在中唐朱景玄評三位逸品畫家時就已初露端倪,晚唐張彥遠在《歷代名畫記》中說:“自古善畫者,莫匪衣冠貴胄,逸士高人,振妙一時,傳芳千祀,非閭閻鄙賤之所能為也。”進一步提出了人品甚至畫家的階級地位決定畫品的觀點。

到了兩宋,對畫家人品的強調更甚於唐代,且日益凸顯畫家學養的重要性,同時對畫工的輕視也更為普遍和突出。黃休複評藝術境界最高的孫位“性情疏野,襟抱超然,雖好飲酒,未嘗沉酩。禪僧道士,常與往還;豪貴相請,禮有少慢,縱贈千金,難留一筆……非天縱其能,情高格逸,其孰能與於此耶”,同樣表現出對畫家人品的推重。

北宋中期的郭若虛表述得更為清楚和明確:“竊觀自古奇跡,多是軒冕才賢,岩穴上士,依仁遊藝,探跡鉤深,高雅之情,一寄於畫。人品既已高矣,氣韻不得不高,氣韻既已高矣,生動不得不至。”郭若虛在標舉畫家人品至上的同時,捨棄了張彥遠所列的“衣冠貴胄”這一以階級地位、身份貴賤評價人品的做法,更為強調“才賢”和“上士”,而且提出“依仁遊藝”的說法,表現出對畫家的道德境界和學養水準的愈發重視。

黃庭堅也非常重視畫家的胸次修養。他在《題七才子畫》中說:“一丘一壑,自須其人胸次有之,但筆間那可得。”在《題絳本法帖》時又說:“王、謝承家學,字畫皆佳,要是其人人物不凡,各有風味耳。”在黃庭堅看來,畫家的貴族地位和社會身份並不重要,畫家內在的精神品格和氣質,才是決定著繪畫作品的藝術品級和氣韻的最關鍵因素。

不僅文人畫家對畫家人品學養至為關注,院體畫家在這一點上與文人畫家也頗為一致。郭熙在《林泉高致·敘引》中說:“君子之所以愛夫山水者,其旨安在?丘園養素,所常處也;泉石嘯傲,所常樂也;漁樵隱逸,所常適也;猿鶴飛鳴,所常觀也。塵囂韁鎖,此人情所常厭也;煙霞仙聖,此人情所常願而不得見也。”依徐複觀的解說:“山水雖宜於隱逸,而士大夫不必皆為隱士。……人之處境雖不必為隱士,而人之用情實又不能無高蹈之思,故身在廟堂,仍有山水之慕戀。……然主要須由人的超越而高潔的情懷,始能發揮山水畫之神觀。”徐氏之說,可謂深得郭熙要旨。

韓拙雲:“且夫畫山水之術,其格清淡,其理幽奧,至於千變萬化,四時景物,風雲氣候,悉資筆墨而窮極幽妙者,若非博學廣識焉得精通妙用歟?故有寡學之士,凡俗之徒,忽略此道者多矣。其學問廣博之流,惟恐淺陋疏略也;彼孜孜汲汲,與利名交戰者,與吾道殊途耳,此安足與言之哉!”雖然韓拙強調的“博學廣識”(即學養)與人品在內涵與外延上並非完全一致,但與後文提到的“寡學之士,凡俗之徒”相對舉,亦明顯含有人品的意味,沒有學養,人品就會失去根基。

為韓拙作序的張懷也是人品至上主義者。他說:“昧於理者,心為緒使,性為物遷,汩於塵坌,擾於利役,徒為筆墨之所使耳,安足以語天地之真哉!是以山水之妙,多專於才逸隱遁之流,名卿高蹈之士,悟空識性,明了燭物,得其趣者之所作也。況山水樂林泉之奧,豈庸魯賤隸、貪懦鄙夫至於粗俗者之所為也?”他也認為只有擁有“才逸隱遁之流,名卿高蹈之士”的人品和“悟空識性,明了燭物”的學養,才能畫出好畫,而“庸魯賤隸、貪懦鄙夫至於粗俗者”因為人品學養的不足,是不可能作出好畫的。

《宣和畫譜》雲:“自唐至本朝,以畫山水得名者,類非畫家者流,而多出於縉紳士大夫。然得其氣韻者,或乏筆法;或得筆法者,多失位置。兼眾妙而有之者,亦世難其人。蓋昔人以泉石膏肓,煙霞痼疾,為幽人隱士之誚。是則山水之於畫,市之於康衢,世目未必售也。至唐有李思訓、盧鴻、王維、張璪輩,五代有荊浩、關仝,是皆不獨畫造其妙,而人品甚高若不可及者。”《宣和畫譜》認為藝術境界的高下取決於“氣韻”與“筆法”“位置”的“兼眾妙而有之”,並不完全取決於人品,體現了專業畫家的立場。但即使如此,《宣和畫譜》仍然強調人品的極端重要性,對“人品”“胸次”的使用甚至達到了濫用的程度:除“道釋”“人物”“宮室”“龍魚”幾門外,近乎半數的畫家都用“人品”“胸次”之類的語言來評述。這反映出由於受到文人畫的深刻影響,作為院體畫圭臬的《宣和畫譜》也表現出非常濃厚的“崇雅卑俗”色彩。

南宋的劉學箕在《方是閑居士小稿》中說:“古之所謂畫士,皆一時名勝,涵詠經史,見識高明,襟度灑落,望之飄然。”他認為,要成為真正的畫士,必須具備“涵詠經史,見識高明,襟度灑落”的人品和學養,繪畫的技術和技法倒不是最關鍵、最重要的東西。他還認為“有蓬萊道士之豐俊”,才能“發為毫墨,意象蕭爽,使人寶玩不寘”。如果“眸子無鑒裁之精,心胸有塵俗之氣”,那麽“縱極工妙,而鄙野村陋,不逃明眼。是徒窮思盡心,適足以資世之話靶,不若不畫之為愈”。如果沒有超凡脫俗的襟懷,縱然畫得非常逼真形象,也是既“鄙”且“陋”的,無法表現出“蕭爽”的高情逸趣。這些都明顯表現出劉學箕人品至上的繪畫鑒賞標準。

南宋末年的趙孟溁認為繪畫中的“神品”是學不來的,“神者才識清高,揮毫自逸,生而知之者也”,而“能品”是“源流傳授,下筆有法,學而知之者也”,是可以通過勤學苦練等後天功夫達到的,他的觀點和郭若虛等人的那種“氣韻在於生知”的看法如出一轍。

(2)兩宋畫壇對畫工的輕視

兩宋文人對畫工的歧視普遍存在,藝術水準的高下不再完全以繪畫的精粗程度為依據,而是以畫者的人品學養為主要標準。主張“氣韻非師”的郭若虛是極端的人品本位主義者,他認為謝赫的“六法”中的“骨法用筆”“應物像形”“隨類傅彩”“經營位置”“傳模移寫”五者可學,而“六法”之首的“氣韻生動”則“必在生知,固不可以巧密得,複不可以歲月到。默契神會,不知然而然也”,而如果達不到“氣韻生動”,“雖竭巧思,止同眾工之事,雖曰畫而非畫”,其對畫工(包括畫院畫工和民間畫工)的鄙薄是顯而易見的。蘇東坡在《淨因院畫記》中說“世之工人,或能曲盡其形,而至於其理,非高人逸才不能辨”,米友仁所說的“畫之為說,亦心畫也。上古莫非一世之英,乃悉為此,豈市井庸工所能曉”,李鋼《梁溪漫志》卷七中所雲“夫論書當論氣節,論畫當論風味。……至於學問文章之餘,寫出無聲之詩,玩其蕭然,筆墨間足以想見其人,此乃可寶;而流俗不問何人,見用筆稍佳者則珍藏之,苟非其人,特一畫工所能,何足貴也”,《宣和畫譜》所雲“有筆不在夫丹青朱黃鉛粉之工也。故有以淡墨揮掃,整整斜斜,不專欲形似而獨得於象外者……多出於詞人墨卿之所作……則又豈俗工所能到哉”,都表現出對畫工的不屑。

如上文所舉,院體畫內部對畫家人品的重視,也直接導致了院體畫家對畫工的普遍輕視。儘管兩宋皇家畫院通過考試在全國範圍內招賢選才,使得一大批有才華的民間畫家得以進入社會上層,從而有機會施展他們的藝術特長,但從畫學的培養體制看,兩宋畫院為畫家與畫工設置的等級限制,卻人為拉大了畫家與畫工之間的鴻溝。《宋史》記載:“畫學之業……仍分士流、雜流,別其齋以居之。士流兼習一大經或一小經,雜流則誦小經或讀律。考畫之等,以不仿前人而物之情態形色俱若自然,筆韻高簡寫工。三舍試補、升降以及推恩如前法。惟雜流授官,止自三班借職以下三等。”宋代畫院以何為據區分“士流”與“雜流”,現在不得而知,但從這一記載看,不僅“士流”與“雜流”不相混居,對學問的要求和授予官職的品級也都有不同的規定,這是造成輕視畫工的制度原因。

南宋時期的鄭剛中在《北山文集》的《論鄭虔、閻立本優劣》中認為“虔高才,在諸儒間,如赤宵孔翠。酒酣意放,搜羅物象,驅入毫端,窺造化而見天性,雖片紙點墨,自然可喜。立本幼事丹青,而人物闒茸,才術不鳴於時,負慚流汗,以紳笏奉研,是雖能模寫窮盡,亦無佳處”,他認為鄭虔之所以比閻立本高明,就在於鄭虔的才情高,故而能“窺造化而見天性”,作品自然超越俗流,而閻立本“人物闒茸,才術不鳴於時”,才情低,達不到“窺造化而見天性”的境地,自然“雖能模寫窮盡,亦無佳處”。所以鄭剛中認為“故胸中有氣味者,所作必不凡,而畫工之筆,必無神觀也”,明顯表現出輕視畫工的思想傾向。

康與之的《記隱士畫壁》記述了畫工與隱士競技,結果為隱士深深折服的故事。畫工之所以“焚作具,不敢複言畫矣”,原因在於“先生所畫前驅,乃吾近侍也,所畫近侍,乃我輦中人也。洎觀輦中之人,其神宇骨相,蓋我平生未嘗見者。古圖畫中亦未之見。此所以使我慚愧駭伏。隱士曰:‘此畫天上人,非人間人也。爾所畫,怒目虯髯,則人間人耳。人間人則面目天氣皆塵俗,雖爾藝與其他工不同,要之但能作人間人耳’”。因為畫工只能畫世俗的“人間人”,為心胸學養所限,根本想象不出“天上人”的“神宇骨相”和精神韻度,自然無法與襟抱超然的隱士相比。

(三)兩宋繪畫的崇雅卑俗體現為崇“寫意”卑“寫實”

寫意繪畫在理論和實踐上的日漸成熟,無疑是兩宋繪畫最鮮明的時代特徵。而唐代中期出現了以“逸品”畫家李靈醒、王墨、張志和以及張躁為代表的縱情恣肆、不守繩墨、“非畫之本法”的畫風,如王墨作畫時“即以墨潑,或笑或吟,腳蹙手抹,或揮或掃”,李靈醒“畫山水、竹樹,皆一點一抹,便得其象”,張志和“隨句賦象”,但他們所表現出來的風格並非真正的寫意畫風,這種簡縱率性、離經叛道、須臾而就的畫法難以再現山水等自然物象的“形似”,不過如果說唐代的這種畫風具有一定“不求形似”的美學意味的話,這種“不求形似”嚴格說來應稱為“難求形似”。從繪畫的價值追求上說,與宋代歐陽修首倡的“寫意畫”相比,它並沒有將繪畫形神論由傳達“對象之神”轉變為表達“主體之意”的理論自覺,也沒有將創作主體的情感意趣內化並轉移到繪畫對象上從而使繪畫形象本身成為主體的人格象徵的主體意識。唐代逸品畫所關注的重點,是創作活動本身的人格象徵功能、情感抒發、審美愉悅功能以及對外在物象的自然狀態的描繪,而且由於逸品畫不是畫之本法,就不免有粗疏野陋、不講法度之弊,這種藝術傾向與宋代的寫意畫有著本質區別。

儘管真正的“寫意畫”出現於兩宋,但從兩宋繪畫的總體面貌看,形神兼備仍然是兩宋繪畫普遍追求的價值取向。明代陳繼儒在《岩棲幽事》中說:“東坡有詩雲:‘論畫以形似,見與兒童鄰;作詩必此詩,定此非詩人。’余曰:‘此元畫也。’晁以道詩雲:‘畫寫物外形,要物形不改;詩傳畫外意,貴有畫中態。’余曰:‘此宋畫也。’”陳繼儒的這一觀點,用來評價宋代繪畫的大體面貌是正確的,而用來評價宋代繪畫的豐富內涵,則有以偏概全之弊。他忽視了元畫與宋畫的血脈聯繫,沒有認識到元畫尤其是元代文人畫的理論基石正是來源於兩宋文人畫這一基本事實。現代美術史家童書業則同意陳繼儒的觀點,他認為:“元畫與宋畫的異點,即在前者以寓意為宗旨,後者以象真為基礎。”這也是筆者所不敢苟同的,童書業同樣犯了以偏概全的錯誤。

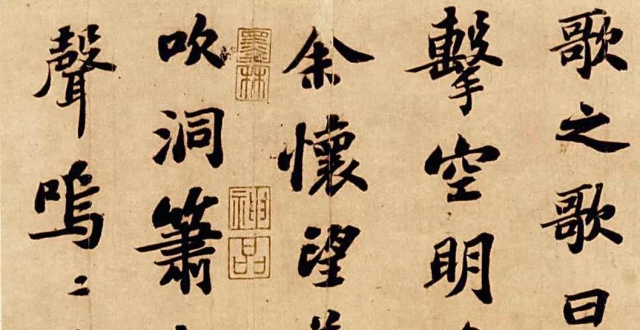

兩宋繪畫“象真”的普遍面貌,卻正是文人畫家和畫論家以之為“俗”的理由,這從蘇軾和米芾對吳道子的評價中可見一斑。雖然蘇軾曾評論吳道子“出新意於法度之中,寄妙理於豪放之外,所謂遊刃余地,運斤成風,蓋古今一人而已”(《書吳道子畫後》),然而卻又說“吳生雖妙絕,猶以畫工論。摩詰得之於象外,有如仙翮謝籠樊,吾觀二子皆神俊,又於維也斂衽無間言”(《鳳翔八觀》詩之一的《王維吳道子畫》),表現出崇王貶吳的態度,根本原因在於王維能夠“得之於象外”,而吳道子卻做不到這一點,他仍有偏重“象真”的傾向,所以是偏於“俗”的。對“俗”一向深惡痛絕的米芾主張“不使一筆入吳生”,比蘇軾更為強烈地抵製“象真”的繪畫風格,而對於文同、蘇軾以抒發情感為目的的墨竹,則非常推崇。所以大致來說,兩宋文人以真境為“俗”,以情境和理境為“雅”的傾向已表現得相當明顯。

選自

▼