“即使我們今天已經不再通過電視來接觸動畫,作為電視節目發展起來的“電視動畫”也無法完全脫離電視媒介對它的塑形。”

作者:半張紙

從蠟像館裡的光學玩具到劇院裡的電影,從客廳裡的電視到無所不在的網絡,關於動畫史的講述始終離不開對媒介和動畫關係的討論。毋庸置疑的是,無論動畫的未來將如何書寫,在過去的歲月裡,電視媒介與動畫的關係都是不容忽視的。

但當我們真的要去討論電視媒介對於動畫的影響時,除了反覆提及它對於有限技術的推波助瀾外,還能說出些什麽呢?

這篇文章,就讓我們回到原點來思考這個問題。

首先要指出的一點是,電視動畫最初是作為電視節目誕生的,這就意味著,它必須要符合電視媒介對其提出的欄目化要求,比如在固定的時段按照固定的時長播出,以及擁有固定的節目構成形式等等。這些方方面面的規定、包裝和限制整合在一起,就成了一檔電視節目的放送形態。簡單來講,電視動畫的放送形態就是動畫系列作為一檔電視節目應該要有的樣子。

打比方說,放送形態就像一件標準的工作服,動畫作品想要出場就必須穿上這件工作服,還要努力讓自己的身材和氣質都與之相稱。換言之,我們在電視上看到的始終都是“衣冠楚楚、穿戴整齊”的動畫,而即使我們生硬地剝離了那層外皮,我們看到的也是多多少少已經被節目外皮同化了的動畫。因此,要說明電視媒介對動畫的影響,觀察放送形態是必要的。

在畠山兆子和松山雅子合著的《物語放送形態論》中,兩人就以子供向動畫(面向兒童的動畫)為例,分析了《鐵臂阿童木》、《哆啦A夢》、《精靈寶可夢》等電視系列的節目形態。研究中,兩人把大量注意力放在動畫節目的時間安排、OP(片頭)、ED(片尾)和動畫相關的CM(廣告)上,揭示出這些容易被忽視的方面與正片之間的關係,以及它們可能對動畫創作和接受造成的影響。

下面就以兩人的研究為藍本,簡單講講電視動畫的放送形態可以告訴我們一些什麽。

電視節目通常都有著比較固定的放送時段和播放時長,在節目內部也會根據不同的內容板塊對時間進行分割。這些都是考察節目放送形態時需要注意的方面。

首先是放送時段。引用社會學家吉見俊哉的說法,電視就是戰後日本日常生活的象徵物。當電視機普及到家家戶戶以後,它就成為了勾連起戰後日本家庭記憶與國家歷史的橋梁。舉例而言,在講述1960年代日本普通人家生活故事的《昭和物語》中,電視就是一個極為重要的時代象徵,主人公一家最終也是因為東京奧運會的電視轉播而重新凝聚在一起的。

不僅如此,電視節目的時刻表也成了日常生活的時刻表,人們通過不同類型的節目來體驗不同時段的時間。而電視台也通過有針對性的節目時間安排參與到了戰後國民性的建構當中:比如,早晨的時光是屬於家中女性的,晨間劇就利用這個時段,通過講述女性在戰爭中的困苦奮鬥來強化日本女性對受害者形象的身份認同。

而家中的男性更多會在周末的夜晚來看電視,安排在這一時段的大河劇就通過古代亂世英雄的故事來培養男性在經濟社會中的競爭意識。總之,節目的放送時段對節目的內容和指向性都有著一定要求。

第一部大河劇《花之生涯》(1963)*大河劇指的是日本的長篇歷史電視連續劇

第一部電視動畫《鐵臂阿童木》在獲得放映權的時候,被認為與富士電視台面向親子觀眾的口號相一致。動畫最初的放送時間是周二晚上18:15到18:45之間,第54話開始變更為周六晚上19:00到19:30。這兩個時間段都恰逢晚飯後全家人聚在一起看電視的時間,而此後出現的以兒童為閱聽人的一系列電視動畫也都安排在差不多的時候。

直到有意以成人觀眾為目標的《佐武和市捕物控》播出時,放送時間才破天荒地被安排在了晚上21點以後。雖說半年後該系列的播出時間還是被調整回了晚上19點,但最初臨近深夜的播放安排確實讓這部動畫在內容和形式方面都做出了許多大膽地突破。

其次是節目內部時間的分配。根據畠山兆子和松山雅子的研究,當子供向動畫的放送形態發展到成熟階段以後,每一回動畫節目的基本構成就可以用表格的形式展示如下:

不過這個基本構成並非一成不變,通過比較就可以發現不同電視動畫在為各個板塊分配時間時會采取不同的策略,而不同的時間配比則印證了不同的創作意圖。

比如從下表中就可以看到,儘管三部被選動畫的單集節目總時長都差不多,但正片的實際長度卻在不同程度上受到其他構成部分的擠壓。

在《鐵臂阿童木》的時候,對於電視動畫的放送形態還處於一個摸石頭過河的階段,而到了《小婦人》和《精靈寶可夢》那裡,二者就通過時間配比展現出了各自明確的意圖。它們雖然都是子供向動畫,但《精靈寶可夢》卻把近二倍於《小婦人》的時間放在了商業廣告上,可見比起出自於“世界名作劇場”系列、並致力於用樸實的故事來激勵人心的《小婦人》,《寶可夢》更希望通過動畫來賣出商品。

最後,單集節目的時間分配還體現在正片時間和敘事結構的配合上,簡言之就是如何用有限的節目時間來講好故事。

二人總結了幾種比較常見的動畫節目故事型態——

1)一回一話完結型:一集講一個完整的故事;

2)一回二話完結型:一集講兩個完整的故事;

3)一回一話連續型:多集講一個連續的故事。

一般動畫節目都會根據自身的特徵選取一種型態,然後以這一型態去設計每一回正片內容的分割和故事內的起承轉合。

故事型態的選擇與動畫系列的題材類型、完整的敘事結構都有著密不可分的關係。不難發現,比較長壽的子供向動畫通常都會採用一回一話或一回二話的完結故事型,使任務的提出和解決都被壓縮在極短的時間內。

不僅如此,故事型態有時還會影響到文本的表意,甚至產生強化主題的作用。比如採用了一回二話完結型來講故事的《哆啦A夢》就通過短小而又互不關聯的敘事模式,強調出了主人公野比大雄那種周而複始、永不成長的生活和心理狀態,並由此形成一種輕鬆的日常節奏,放大了作品“白日夢”的性質。可以說,“哆啦A夢”的世界不僅僅是由故事裡的奇思妙想所構成的,也是由不斷重複的敘事模式所構成的。

通過上述三個方面可以發現,電視動畫節目的時間安排其實也是一個非常有趣的話題。它為意欲穿上節目工作服的動畫作品規定了尺寸和版型,讓動畫創作有意識地去迎合這些標準,也讓我們可以有方向地去觀察動畫作品在迎合這些標準時所作出的努力。

OP和ED在節目構成中的首要功能是區分和隔離,將一檔電視節目同其他在同頻道播放的內容區別開來,使這一節目在一定的時間內保持獨立性和封閉性。不過,它們不僅在形式上要能夠起到隔離的作用,在風格和內容上也要兼顧到觀眾進入和離開敘事情境的心理引導。

首先是OP。作為動畫節目的開場,每周重複的OP擔負著快速幫助觀眾進入正片情境的任務。其方法可以是對片中主要角色的特點和能力進行展示,也可以是象徵性地對正片故事的核心內容、主要矛盾做出提示,或者乾脆營造一種氛圍或製造一些懸念。

針對不同類型的內容,OP在進行引導時也要采取不同的策略。所以觀察OP,也能讓我們從一個不同的角度去審視正片。

仍以子供向動畫為例,可以發現這類動畫節目的OP在風格上往往都比較積極向上,內容也比較簡明精煉。比較1963年版《鐵臂阿童木》、1979年版《哆啦A夢》和《精靈寶可夢:無印篇》的OP就會知道,這些動畫的片頭曲通常都符合兩個特點:一是旋律歡快昂揚,二是歌詞簡單直白。而在影像方面,這些 OP也將展示主角特徵和正片世界觀作為核心內容,採用的都是最為簡單的象徵和總結手法,沒有任何晦澀之處。

通過這種處理,這些片頭不僅能夠以最直接的方式將兒童觀眾引導到故事世界裡,也能通過一遍遍的重複不斷加深角色和世界觀的印象,令正片的核心內容同主題曲的歌詞旋律一樣深入人心。

其次是ED。與OP的職能不同,ED的任務是幫助觀眾離開情境,因此在影音素材的組織上往往會有意選擇與片頭不同、甚至有些相對的方式。

比如,《哆啦A夢》在1985年放送時,OP採用的歌曲是我們耳熟能詳的、由大杉久美子演唱的《哆啦A夢之歌》。這個主題曲的歌詞強調的是,小孩子只要有了哆啦A夢,無論什麽樣的夢想都能實現。在影像方面,這個OP則通過竹蜻蜓和任意門等名道具的出現,展示了哆啦A夢幫助野比大雄實現夢想的能力。可以說,這個OP的目的就是帶領觀眾進入一個可以滿足一切個人願望的幻想世界。

《哆啦A夢》OP《哆啦A夢之歌》(1984年4月至1992年10月)截圖

而在同時期的ED中,採用的歌曲是堀江美都子演唱的《我們是地球人》。不同於強調滿足個人願望的OP,這個ED從影像和歌詞兩方面都體現出了保護環境的宏大主題。

也就是說,我們在這裡要實現的不再是個人的小願望,而是大家共同的願望。通過擴大夢想的格局,ED與旨在引導觀眾脫離現實、進入個人的幻想世界的OP不同,將人們又帶回到了現實中。但與此同時,它也沒有完全脫離實現夢想的主旨,可以說是以一種溫和的方式找到了平衡,並對OP和正片的內容進行了補充和擴展。

《哆啦A夢》ED《我們是地球人》(1984年4月至1988年4月)截圖

由此可見,在OP、正片和ED之間,其實存在著一種有趣的相互印證和循環補充的關係。如果說OP動畫是對正片中心內容的預先張揚的話,那ED就是對正片無暇顧及、卻又與主線相關的其他側面信息的補充。

不僅是子供向動畫,在許多其他類型的動畫節目中也可以看到這種組織OP、ED素材的邏輯。比如片頭如果展現的是主人公迎難而上、積極進取、面向勝利的一面,片尾就展現他們在奮進途中受傷、失敗、痛苦的一面;又如片頭如果展現的是主人公的精神面貌和冒險故事,片尾就展現配角、甚至反派的人生軌跡和心路歷程等等。

所以說,OP和ED的功能並不僅僅是頻道欄目之間的分隔符,它們同樣是構成觀眾體驗和建立故事世界的重要部分。

CM和具有高度象徵性的片頭片尾一樣,也是構成動畫節目視聽體驗的一部分。這一點在媒體融合的背景下更是如此。企業通過商業廣告與動畫的配合來達到相輔相成的宣傳效果,使CM對故事內容的強調和角色形象的塑造產生不容忽視的作用。而對於許多電視動畫的兒童觀眾而言,CM也是他們所熱愛的角色活躍著的世界。

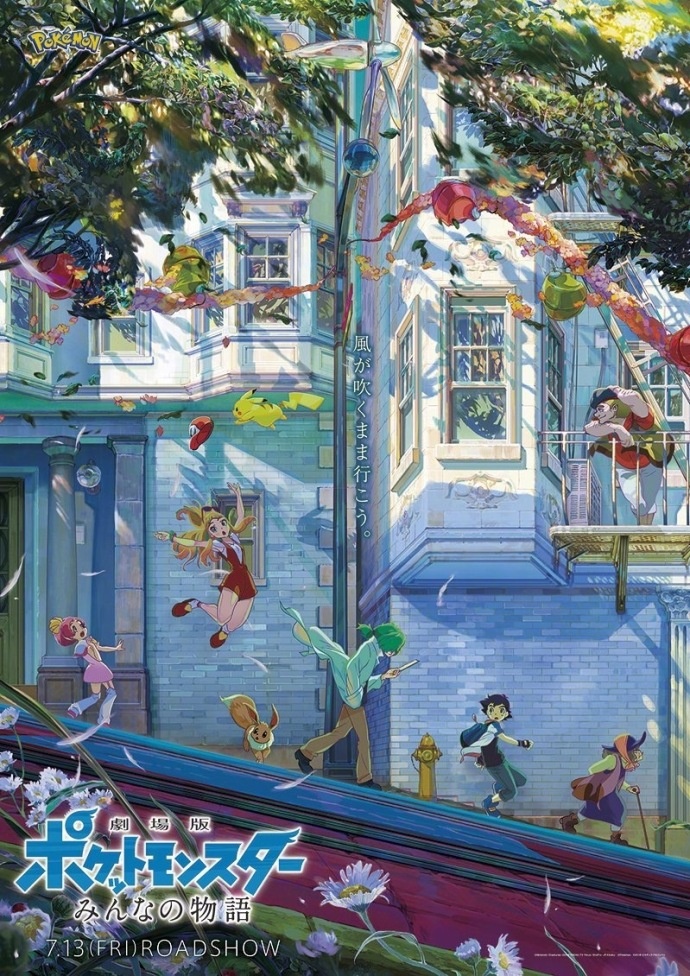

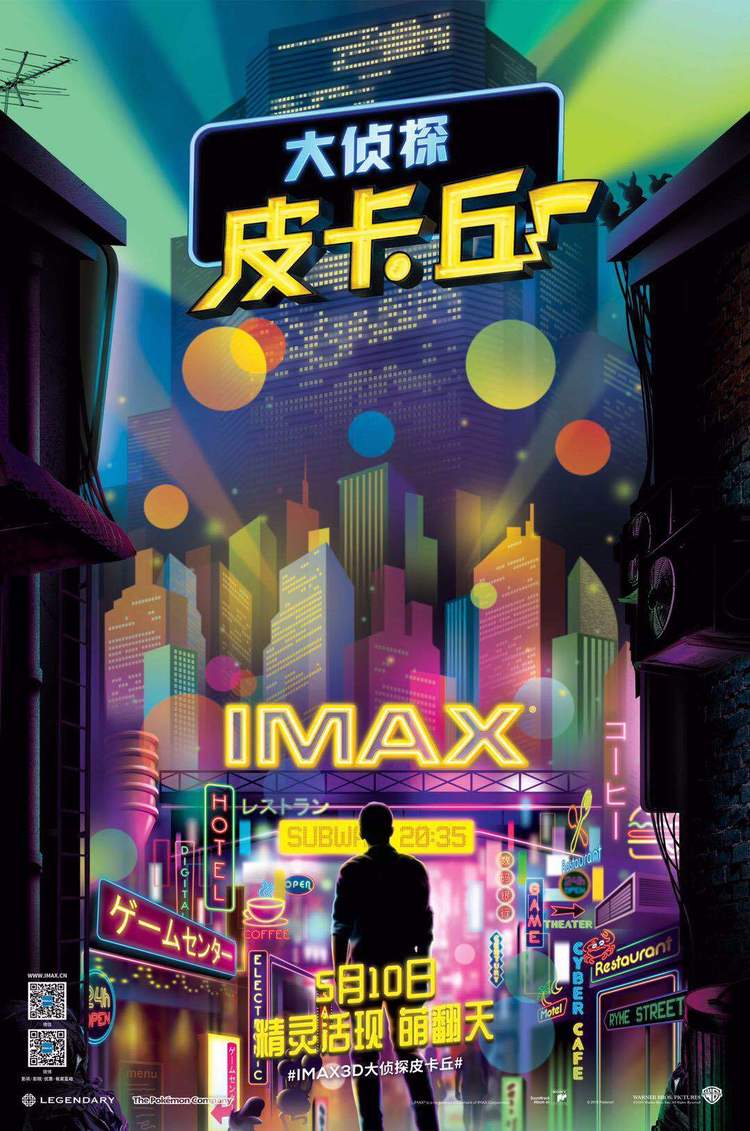

畠山兆子和松山雅子以《精靈寶可夢•無印篇》的第一話為例,專門討論了CM的問題。作為“寶可夢”這一跨媒介系列動畫化後的第一次亮相,首話的成敗關鍵就在於皮卡丘這一主角形象的樹立。雖然皮卡丘在此前的《紅•綠版》遊戲和漫畫《皮皮傳》中就已經出現過,但都不是主角。當它需要在動畫中獨挑大梁並升任為該系列跨媒介發展的核心代言時,節目中的CM就要配合著為這個明星的誕生來聲援造勢了。

那麽在第一話中,CM是怎麽配合正片來塑造皮卡丘的形象並鞏固其主角地位的呢?

據統計,這一話中共插入了10個CM,其中4個與“寶可夢”系列的商品直接相關。OP結束後的第一個CM推銷的就是TOMY公司“寶可夢”系列的玩具公仔。在主題曲為《目標是寶可夢大師》的OP裡,動畫製作者已經用相當的篇幅強調了皮卡丘不同於其他寶可夢的重要身份,而在緊接著的玩具廣告中,觀眾又看到皮卡丘率領著一系列寶可夢從game boy裡跳出來,並始終在一群寶可夢中牢牢佔據C位(如下圖)。

玩具公仔的廣告在時間上緊跟著片頭動畫,內容上也有意與OP呼應,兩者由此在正片開始前就共同強化了皮卡丘身為絕對主角的印象,產生了一種連鎖反應。

另一個值得一提的CM是在正片開始前的小學館雜誌廣告,該廣告的核心內容是要推薦隨雜誌附贈的“寶可夢”郵票和集郵冊。在這個30秒的廣告裡,皮卡丘作為“寶可夢”郵票的收集者出現。和OP後的第一個CM一樣,這個廣告同樣在正片開始前就為皮卡丘的角色塑造做起了鋪墊。

一方面,它通過簡單的起承轉合,介紹了皮卡丘的一些角色特性;另一方面則將其設定為郵票收集者,使其與訓練家站在了同一立場上。眾所周知,訓練家在遊戲和動畫裡都有集齊寶可夢圖鑒的任務,而集郵冊則可以看成是圖鑒在現實中的具象對應物。使皮卡丘成為集郵者,就是要強調它的與眾不同,使其站在更為靠近訓練家的一邊。

【CM】小學館學年別雜誌1997年5月號“精靈寶可夢”集郵冊(1997)截圖

在之後的劇集中,CM與正片間的互動也會隨情節的發展而靈活變化。典型的例子就是喵喵這一角色在CM中越來越多的出現。與一開始就眾星捧月、榮寵一身的皮卡丘不同,喵喵是靠電視動畫的劇情一路摸爬滾打出來的後起之秀。

隨著它扎實累積起來的人氣,節目中不僅出現了以它為主角的ED,也出現了以它為主角的CM。且在這些CM中,喵喵的性格特徵和角色經歷都被強調了出來。比如在1998年TOMY玩具公仔的另一則CM中,喵喵就以一個反派的形象出場,暗中觀察和偷聽皮卡丘等其他寶可夢的對話,然後在對方提到自己的時候得意洋洋地登場。這種先是鬼鬼祟祟、後又囂張登場的行為模式與喵喵在正片中的設定如出一轍,這則CM不僅使它的角色形象被進一步鞏固了,也使它同皮卡丘一樣成為了一個連接不同媒介的紐帶。

不難看出,在媒介融合的前提下,CM與故事世界之間的關係也是十分緊密的。CM不僅可以通過肯定角色商業價值的方式來強調和鞏固重要角色的地位,也能通過簡單的敘事在正片之外的跨媒介領域裡塑造和豐富角色的個性,使角色更深入人心和廣結人緣。

總而言之,電視媒介對於日本動畫的影響是極大的。即使我們今天已經不再通過電視來接觸動畫,作為電視節目發展起來的“電視動畫”也無法完全脫離電視媒介對它的塑形。

當然,隨著平台的轉移,系列動畫也會試著脫去舊“工作服”,解放身體,迎接全新的自己。但這種轉變絕非與舊有形態之間的決裂,而是在電視放送形態基礎上所進行的發展。因此,無論是要總結電視動畫已經走過的歷史,還是要展望系列動畫即將奔向的未來,關於放送形態的研究都能告訴我們很多很多。

本文僅代表訂閱平台作者觀點,與本站立場無關。遊民星空僅提供發布平台。未經允許嚴禁轉載。