面神經麻痹,俗稱面癱,也稱為面神經炎或貝爾麻痹, 是因莖乳孔內面神經非特異性炎症所致的周圍性面癱。

這是一種比較複雜的面部疾病,是以面部表情肌群運動功能障礙為主要特徵,一般癥狀是口眼歪斜。它是一種常見病、多發病,不受年齡限制。患者面部往往連最基本的抬眉、閉眼、鼓嘴等動作都無法完成。

面神經麻痹引起面部的肌肉癱瘓,給患者生活和工作都帶來極大不便,承受著身心巨大的壓力。

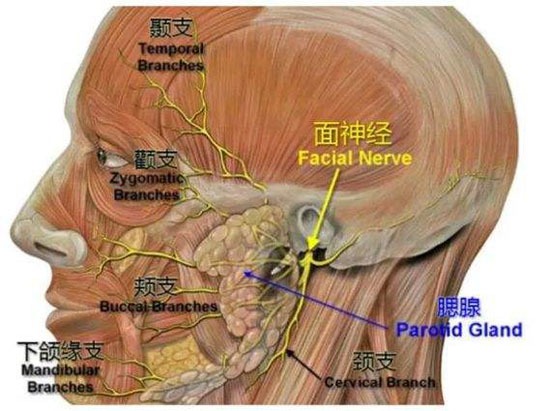

面神經基礎

面神經—(混合神經)1、運動神經纖維:支配面部表情肌

2、感覺神經纖維

(1)一般感覺神經纖維:支配面部、耳後皮膚

(2)鼓索神經:支配味覺

(3)鐙骨神經:支配聽覺

3、副交感神經纖維

(1)支配淚腺

(2)支配唾液腺

臨床表現

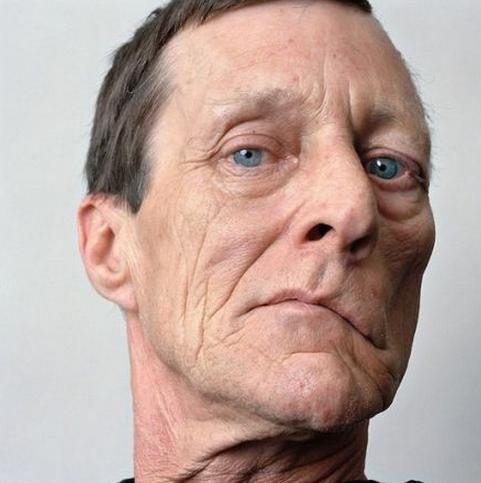

主要以口眼歪斜為主要特點。

多數病人往往於清晨洗臉、漱口時突然發現一側面頰動作不靈、嘴巴歪斜。病側面部表情肌癱瘓,前額皺紋消失、眼裂擴大、鼻唇溝平坦、口角下垂,露齒時口角向健側偏歪。

病側不能作皺額、蹙眉、閉目、鼓氣和噘嘴等動作。鼓腮和吹口哨時,因患側口唇不能閉合而漏氣。進食時,食物殘渣常滯留於病側的齒頰間隙內,並常有口水自該側淌下。

肌電圖檢查多表現為單相波或無動作電位,多相波減少,甚至出現正銳波和纖顫波。病理學檢查示圖神經麻痹的早期病變為面神經水腫和脫髓鞘。

面癱分類

根據神經受損部位的不同,面癱應分為周圍性面癱(周圍性面神經麻痹)和中樞性面癱(中樞性面神經麻痹),二者的具體臨床表現也是有所不同的。

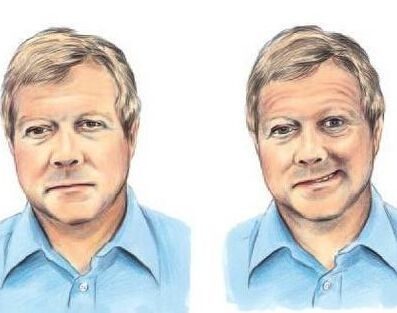

1.中樞性(即核上性)面神經麻痹:顏面上部的肌肉並不出現癱瘓,因此閉眼、揚眉、皺眉均正常。面額紋與對側深度相等,眉毛高度與瞼裂大小均與對側無異。

中樞性面神經麻痹時,面下部肌肉出現癱瘓,即頰肌、提口角肌、口輪匝肌等麻痹,故患者面部靜止時該側鼻唇溝變淺,口角下垂,示齒動作時口角歪向健側。

2.周圍性(即核下性)面神經麻痹時:引起病灶同側全部顏面肌肉癱瘓。眼輪匝肌麻痹,所以眼瞼不能充分閉合,閉眼的同時眼球上竄,在角膜下緣露出鞏膜帶(貝爾氏征Bell)。患者閉嘴時,頰肌極為松馳,故口角下垂,船帆征陽性。

抬眉受限,額紋變淺或消失,眉毛較健側低,瞼裂變大, 內眼角不尖,眼淚有時外溢,示齒或笑時,口角向健側牽拉。說話時,發唇音不清楚。由於頰肌的麻痹,食物貯留於頰肌與牙齦之間,以致患者必須用筷子將食物掏出。

康復評定

額的檢查:首先觀察額部皮膚皺紋是否相同、變淺或消失,眉目外側是否對稱、下垂。其次在檢查抬眉運動。

眼的檢查:首先觀察眼裂的大小,兩側是否對稱、變小或變大,上眼瞼是否下垂,下眼瞼是否外翻,眼瞼是否抽搐、腫脹,眼結膜是否有充血,是否有流淚、乾澀、酸、脹癥狀;其次在進行閉眼運動檢查。

鼻的檢查:首先觀察鼻唇溝是否變淺、消失或加深。其次檢查聳鼻運動,觀察壓鼻肌是否有皺紋,兩側上唇運動幅度是否相同。

面頰部的檢查:觀察面頰部是否對稱、平坦、增厚或抽搐。面部是否感覺發緊、僵硬、麻木或萎縮。

口的檢查:首先觀察口角是否對稱、下垂、上提貨抽搐;口唇是否腫脹,人中是否偏斜。其次檢查示齒運動、努嘴運動、鼓腮運動。

莖乳突的檢查:觀察莖乳突是否疼痛或壓痛。

耳的檢查:觀察是否有耳鳴、聽力下降。

舌的檢查:檢查舌前2/3味覺減退或消失。

康復治療

1.藥物治療

①給予醋酸波尼松(強的松)或地塞米鬆口服;

②神經營養代謝藥物:維生素B1、維生素B12、甲鈷胺等。

③部分患者因眼瞼不能閉合易導致感染,告知患者注意保護眼睛,日間可滴眼藥水,夜間睡眠時用眼藥膏並用紗布覆蓋患眼。

2.物理治療

①在莖突孔附近給予超短波無熱量治療,時間10分鐘,每日1次,用改善神經的缺血及水腫;

②急性期過後可用紅外線照射局部,加快局部血液循環,促進水腫的消除,減輕疼痛;

③恢復期可以加在局部加低中頻刺激治療,有助面部肌肉主動收縮的改善。

3.運動療法

面神經炎主要累及是表情肌為枕額肌額腹、眼輪匝肌、提上唇肌、顴肌、提口角肌、口輪匝肌和下唇方肌。進行這些主要的肌肉的功能訓練,可促進整個面部表情肌運動功能恢復正常。每日訓練2-3次,每個動作訓練10-20次。

①抬眉訓練:儘力將患側眉毛向上抬起;主要依靠枕額肌額腹完成;

②閉眼訓練:讓患者用力使眼裂閉合;主要依靠眼輪匝肌的運動完成;

③聳鼻訓練:向上牽拉鼻部皮膚;主要依靠提上唇肌及壓鼻肌的運動完成;

④示齒訓練:囑患者做齜牙狀,口角向側方移動;主要依靠顴大肌、顴小肌、提口角肌及笑肌的運動完成;

⑤努嘴訓練:用力收縮口唇並向前努嘴,主要依靠口輪匝肌運動來完成;

⑥鼓腮訓練:囑患者雙唇儘力緊閉,使雙側頰部充氣呈膨脹狀。主要依靠口輪匝肌及頰肌運動來完成。

這些動作可以自己面對鏡子完成,肌肉無力時可以用手指輔助練習,肌力達Ⅲ級時主動練習,肌力Ⅳ級時用手指施加阻力練習。

4.傳統治療方法

1.針刺:下關、翳風、瞳子髎、迎香、頰車。採用淺刺、輕刺,不提插,不撚轉,不透穴的手法,針刺方向與神經和肌肉走行方向一致,留針20-30min,每日1次。

2.患側面頰部火罐法:用玻璃罐閃火法,在患側面頰部以「顴」為中心拔火罐,將半側面部肌肉緊緊吸聚到一起。

3.穴位注射法:用維生素B1或維生素B12或加蘭他敏,或胞二磷膽鹼注射液,每穴注射0.5ml,每次用3-4穴。

5.手術治療

神經移植術:對長期不恢復者可考慮行神經移植治療。一般取腓腸神經或鄰近的耳大神經,連帶血管肌肉,移植至面神經分支。

康復結局

一般預後良好,通常於起病1-2周後恢復,2-3月內痊癒。約85%的病例可完全恢復,不留後遺症。但是6個月以上未見恢復者則預後較差,有的遺留有面肌痙攣。

△椎間盤突出—如何運動康復,消除疼痛

△1分鐘頸椎操,讓頸椎不再僵硬!

△膝關節的專業保養(真人動畫指導)

△久坐後起身膝蓋嘎嘣一聲響,這是病嗎?

△避免腰痛,這些運動不能練!(附康復訓練圖解)