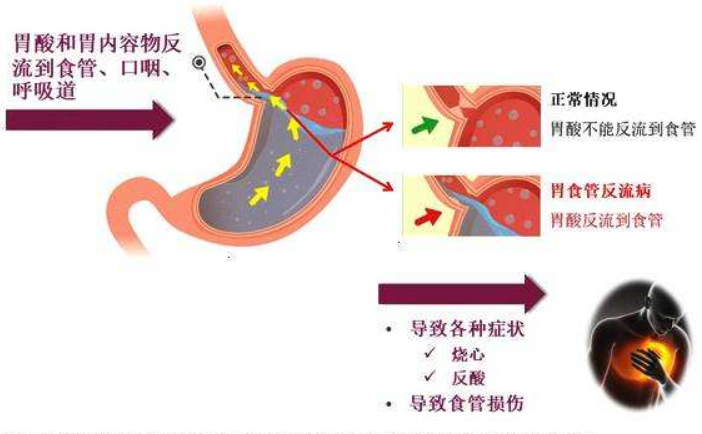

胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease,GERD)是指胃、十二指腸內容物反流入食管引起不適癥狀和(或)食管黏膜組織學改變的一類疾病,包括反流性食管炎(reflux esophagitis,RE)、非糜爛性反流病(non-erosive reflux disease,NERD)和Barrett食管(Barrett』s esophagus,BE),常伴有反酸、燒心典型癥狀,以及其他的非典型癥狀,如非心源性胸痛、餐後飽脹感、咽喉炎、咳嗽、哮喘、夜間嗆咳等,嚴重者可合併食管狹窄、吞咽困難、上消化道出血、食管癌變等併發症。

本次資訊將圍繞GERD的流行病學及發病機制展開:

一、GERD流行病學

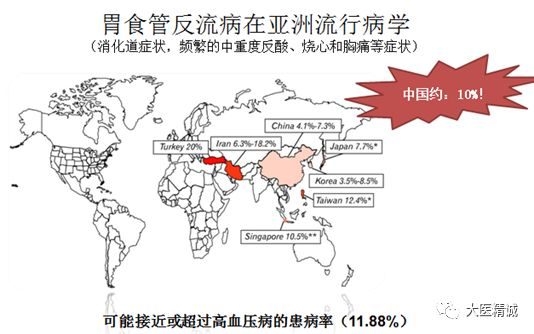

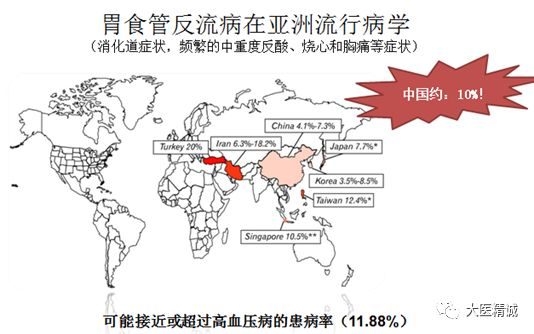

由於診斷標準及人群等存在地域特徵及差異性,GERD的流行率也存在較大差異,目前GERD的流調都是基於地域、病種等展開。

(一)在歐美國家,GERD的患病率非常高,為8.7%~51%,隨著亞洲地區人們生活方式的西式化以及生活水準的普遍提高,患病率也從2.5%~4.8%上升至5.2%~8.5%。一項1999年的調查顯示我國北京、上海兩地流行病學調查結果提示:癥狀發病率為8.97%,GERD發病率為5.77%,反流性食管炎為1.92%。

意譯:根據蒙特利爾的定義,中國GERD的流行率為3.8%。從2002年到2011年, GERD每周的流行率增加了1.3%,這意味著相對增長至少50%。在過去的十年裡,中國的GERD有所上升。東亞的GERD研究應該關注導致患病率快速上升的因素以及與GERD的非典型癥狀聯繫在一起的因素

(二)危重症患者發生胃食管反流的比例更高:Abdel-Gawad等在研究中指出,使用機械通氣的患者發生胃食管反流的比例高達91.6%,Metheny等在實驗中獲得的數據表明,320例進行機械通氣及鼻飼的患者發生胃食管反流的佔88.9%,國內也有類似研究,認為危重症患者胃食管反流的發生率高達78.1%,以單純膽汁反流或混合反流為主,而且的反流時間長,反流量大,與普通患者存在明顯差異,其危害不容小覷。

(三)目前,GERD與糖尿病、高血壓、血管疾病、癡呆、關節炎、抑鬱症是老年患者的主要疾病組成部分。

GERD發生率隨年齡增長逐漸增高,在特定年齡段達到高峰。不同國家發病高峰年齡段各不相同,西方國家一般在55-69歲之間,日本在20-29歲。Barrett食管(BE)患者年齡較大,平均(53.8±10.9)歲,且發病率隨年齡增加而升高。瑞典研究顯示年齡每增加1歲,BE發病率增加5%(95%CI:1~9)。

普遍認為我國GERD以中老年人多見,30歲以上為好發人群。各年齡段均以病變較輕的A、B級(洛杉磯分級)為主,隨著年齡的增長,RE(反流性食管炎)的程度也越重。因此,老年GERD患者的流行病學已在各國受到重視。

GERD的患病率在不同國家和地域有較大差異。西方國家患病率高,在10%~20%%之間,美國最高,其次是北歐,歐洲南部;亞洲的患病率近年來有逐漸增加的趨勢,有些地區甚至已接近西方國家水準。

但一項對我國年齡在40-93歲離退休乾部的調查認為:離退休乾部GERD的患病率要低於國內平均患病率,這可能與離退休人群精神壓力比較小有關。

國外研究顯示,GERD的發病與性別無直接關聯,但在反流性食管炎與Barrett食管中,男性較女性更多見。非糜爛性食管炎(NERD)女性較男性多。我國不同性別發病率分布存在地區差異,上海、廣東兩地男女性別差異不明顯,北京則女性高於男性;反流性食管炎內鏡檢出率,男性明顯高於女性。亞洲地區總體患病率明顯低於西方國家,

推測有色人種可能是GERD的相對保護因素。

二、GERD病因及發病機制

GERD的病因簡單來說,就是保護因子與攻擊因子建立的動態平衡被打破。

反流物對食管黏膜的攻擊作用(增強);抗反流的防禦機制(減弱)

圖解:

(一) 抗反流的防禦機制(三道防線)下降:

①第一道防線:抗反流屏障各組成部分可阻止反流物進入反流通道。

抗反流屏障包括食管下括約肌、賁門等,如食管下括約肌壓力低下、頻繁發作的一過性下食管括約肌鬆弛、賁門鬆弛等,胃內容物將進入食道。

②第二道防線:反流通道的清除能力、耐受性、感受性、局部反應和全身反應。

如食管清除能力減弱、胃食管結合處抗返流機制減弱、食管感知異常敏感等,反流物會攻破第二道防線,進入食管上端。

③第三道防線:抗反流屏障恢復能力和全身調節能力。

正常人每天也會有生理性反流,如全身調節能力下降,反流物中的膽汁酸、胃蛋白酶等長期侵蝕粘膜組織,達到一定時間及頻率後,最終形成胃食管反流病。

(二)反流物對食管黏膜的攻擊作用增強:

①反流物的攻擊成分主要有胃酸、消化酶、膽汁和半消化的食物成分等。

如不良的生活習慣(吸煙、飲酒、進食辛辣食物等)、生活作息紊亂等,會使胃酸分泌過多,反流物中對粘膜組織的侵蝕作用增強,則容易誘發胃食管反流。

②反流物量及停留位置。

如胃排空障礙,胃張力升高、腸道壓力升高或蠕動匱乏、餐後未被食物中和的胃酸相對聚集於胃近端與食管遠端之間的區域即形成與反流密切相關的「酸袋」,都是發生胃食管反流的機制之一。

③抗反流屏障兩側的壓力梯度等。

如消化道動力障礙性疾病,肥胖、餐後平臥等,使食管下段及賁門部壓力增大,胃食管反流發生的風險也隨之增大。

三、總結

亞洲GERD發病率總體比歐美等發達國家低,但近十年來,隨著生活水準提高、生活方式西化、疾病譜發生改變等原因,GERD的流行率不斷上升。GERD的發病率隨年齡增長而增高;危重症患者的發病率更高;在性別方面的發病率因地域不同而存在差異。

GERD的發病機制複雜,病因多樣,總結來說就是身體防禦機制減弱與攻擊因子增強共同作用的結果,目前治療以減弱攻擊因子破壞力為主。

GERD涉及多個學科,如消化科、胸外科、普外科、口腔科、耳鼻喉科、呼吸科、心內科、兒科、急診科等,本次資訊簡述了GERD的流行病學及發病機制,下次資訊將進一步介紹GERD的診斷進展。

TAG: |