印度教的瑜伽術大概在4世紀就傳入我國,最早見於佛教的《方便心論》。

瑜伽術傳入我國後與我國的佛教、道教、儒教、醫學、國術、民間的氣功術都有過交流。

「易筋經」相傳為達磨所傳,最早見於李靖所著的《易筋經序》,達摩確有其人,當時印度作為練身的瑜伽術——訶陀瑜伽還未深入發展,南北朝時我國翻譯佛經還屬初期,作為練身的瑜伽術經籍記述不多。

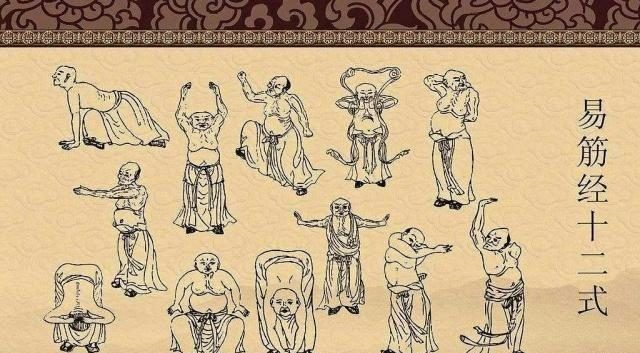

《易筋經》所列的「十二勢」與《訶陀瑜伽解明》中所述的功法相比雖然在運氣與身體姿勢結合方面有些相似,少數名稱如「倒拽九牛尾勢」與「牛頭功」、「韋馱獻杵勢」與「金剛功」等都有相似之處。

易筋經由古印度人來到中國後編創並在少林寺內傳承,而瑜伽是在古印度本土佛教修行內傳承,之後在不同階段瑜伽以氣功、健身為載體傳入中國。

在中國改革開放時代,瑜伽自傳入後一直走市場化路線,而易筋經被納入了健身氣功之列,以政府行為推廣。

在練習易筋經十二勢導引法前,先排空大、小便,穿上寬鬆透氣的衣服,然後在腰上扎一根腰帶,腰部的帶脈將身體一分為二,在帶脈以上為陽,帶脈以下為陰,帶脈約束著人體經脈與陰陽,能使清氣上升,濁氣下降。清濁分離,人的氣色就好,精力也會充沛。要注意的是腰帶不可用鬆緊帶,鬆緊帶會隨著腹部的收縮和鼓脹而變化,而腰帶則是約束其鼓脹,是防止腹部壅塞的有效措施,同時也可以對腰肌和腰椎有保護作用。

易筋經十二勢各勢開始時,均有咬牙,舌抵上齶,雙目平視,調勻鼻息的要求。其中「咬牙」是練筋骨的開始。中醫認為,腎主骨,齒為骨之餘。「咬牙叩齒」可固齒和壯骨。咬牙,也稱「叩齒」「啄齒」。養生十六宜曰:「齒宜常叩。」無論坐、臥、站、行,均可叩齒。「舌抵上齶」,注意這裡用的是抵,而不是舐。中醫學認為,舌為心之苗。舌尖上抵則津液生。養生十六宜曰:「舌宜常柱。」舌抵上齶形成任脈與督脈的環流,道醫稱為小周天。練習過程中要求「雙目平視」,即睜眼練習。中醫認為,眼為神舍。睜眼有練神之功效。如果習練者神弱,在鍛煉時不自覺的閉上眼睛,可稍事休息,待恢復精神後再行練習。

初習導引者可「調勻鼻息」,待呼吸調勻後再鼻吸鼻呼,養生十六宜曰:「鼻息宜調勻。」初習調息宜刻意為之,久久自成習慣。今日特別推薦:《古本易筋經十二勢導引法技術規範》

「古本易筋經十二勢導引法」每一勢導引都針對性的疏導人體一條經筋,不受練習場地和時間限制,及時消除身心疲勞,非常適合現代人學習使用。作為中醫診療類非物質文化遺產,還被臨床應用於「帕金森病」、「慢性疲勞綜合症」、「骨關節疾病」、「脊柱相關疾病」等病症的預防、治療與康復,取得了積極的效果。

「古本易筋經十二勢導引法」於2014年列入「國家級非物質文化遺產代表性項目」,有著深遠的文化內蘊和廣泛的實用價值。

本標準起草部門為上海傳承導引醫學研究所、上海中醫藥大學,湖南中醫藥大學,中華中醫藥學會發布。

本標準規範其定義、基本步態、手形及各導引勢動作要領、禁忌,並根據「三因製宜」的原則,對各類人群在不用季節、不同地域習練該法提出合理的指導性意見。

「閱讀原文」

或掃描二維碼,可以購買。

END

本文由中醫出版公眾號原創發表,最終解釋權歸本文原作者所有。

投稿及顧問郵箱[email protected]

覺得不錯請點贊!

大家都在看↓

點閱讀原文,一鍵下單

播放GIF

播放GIF

TAG: |