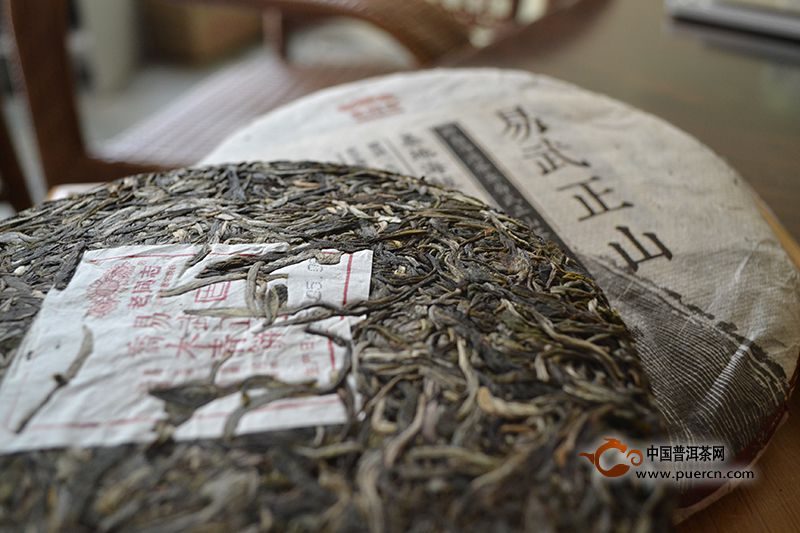

1974年11月份,吳啟英帶領三個工人再次進行試製。他們將雲南特有的大葉種曬青毛茶加濕,然後將其半勻再渥成一堆,然後採取保溫控溫措施,使茶 堆達到一定的集溫條件,並通過不斷翻堆,人為的控制茶堆的溫度和濕度,加速和控制茶葉的後發酵過程,經過四十五天左右的周期,使曬青毛茶轉化為外形褐紅、 湯色紅亮、滋味甘醇的普洱茶。由於「渥堆」是製作普洱熟茶工藝中最為重要的環節,後來普洱茶界也習慣將這種工藝稱「普洱熟茶渥堆發酵技術」。「渥堆」一詞 也成為普洱茶發酵的專業辭彙,並與吳啟英本人密切相聯。也就在1975年,昆明茶廠正式採用此法開始了普洱熟茶批量生產。這是雲南現代普洱茶生產的開始。

雲鄉茶葉 冰島熟餅

其實,吳啟英對普洱茶的貢獻不單一是普洱熟茶工藝的發明,還有她後來圍繞普洱熟茶的生產標準與工藝規範所做的大量工作。

1979年春,雲南省茶葉公司召開普洱茶座談會,吳啟英根據昆明茶廠生產普洱茶的工藝,撰寫了「雲南省普洱茶製造工藝要求《試製辦法》」,詳細制定 了普洱茶生產的加工工藝與質量標準。這是國內第一個開始科學生產普洱茶的專業質量標準。這其中,就有我們今天仍然熟悉的各大生產廠家代碼(嘜號)的確定。 為紀念雲南在1975年以人工速成發酵製成普洱茶,雲南普洱茶的代號前兩位數為「75」,中間為拚配級別,末位數為廠家代號——昆明茶廠為1,猛海味2、 下關為3等。如7581就是昆明茶廠生產的普洱磚茶,7582就是猛海茶廠生產的普洱茶餅。

雲鄉茶葉 冰島熟餅

普洱熟茶的研製成功,促進海外需求大增。當年,為了應對急劇增長的外貿出口,確保普洱茶的品質,1980年雲南省茶葉公司決定將全省的普洱茶(猛 海、下關兩廠除外)調入昆明茶廠統一拚配出口。當時調入昆明茶廠的有:普洱、景東、景谷、瀾滄等廠。1981年10月1日起,普洱茶正式列為法定檢驗,為 此雲南省茶葉公司制定「雲南普洱質規格試行技術標準」發送各廠,指引各廠接受商檢局檢驗技術指導。

1983年吳啟英聯合雲南大學微生物研究所,主持了「普洱茶發酵工藝原理研究」項目,並提出研究成果「普洱茶發酵的機理是微生物在起主導作用」。此項目榮獲雲南省政府1984年科技成果四等獎,是迄今為止雲南普洱茶生產技術領域獲得的唯一一個省級科技成果獎。

我們在《1938—1990年雲南省茶葉公司出口記錄志》上,看到這樣的記錄:「1973年昆明茶廠試製普洱茶成功,隨後在猛海茶廠相繼推廣,產量 大增。……到1985年普洱茶出口港澳增至1560噸,金額249.17萬美元,之後幾年普洱茶出口港澳每年大體保持1000多噸,佔全省普洱茶出口量 80%以上」。這裡有兩個問題需要說明的,一是關於普洱熟茶研製成功的時間,文獻記錄很多標示的是1973年,而依據此項工藝發明人吳啟英的回憶是 1975年;二是文獻中提到的普洱茶實際是指普洱熟茶,佔「全省普洱茶出口總量80%以上」,也是普洱熟茶。

雲鄉茶葉 熟餅細節

有一點或許很多人沒有注意到的,即雲南的普洱茶在經歷1974—1984年十年的發展中,以普洱熟茶研發成功與大力推廣位標誌,普洱茶由小作坊的生產模式向現代工業模式邁進。無疑,吳啟英與她的「普洱熟茶渥堆發酵技術」起到了非常關鍵性作用。

當然,我們也注意到,能夠推動一個產業或一個行業向前發展絕非一個人的力量,應是一個群體。其實,這個群體還有一個極為特殊的人,他就是鄒炳良,是一個你想談到普洱茶很難繞開的人。

鄒炳良,漢族,生於1939年,雲南省祥雲縣人。中學畢業後於1957年來到茶鄉猛海,從此他在猛海茶廠一直工作至1996年。40多年間,他先後 當過工人、一般乾部、股長,最終在1984年當選為猛海茶廠廠長。從他當廠長至1996年退休,是猛海茶廠歷屆廠長中任職時間最長的。

雲鄉茶葉 閑聊熟茶

值得關注的是,普洱熟茶最初工藝的誕生是在昆明茶廠,由吳啟英領軍。但這種工藝真正走向成熟,包括對工藝的不斷修正與優化,實際是在猛海茶廠完成 的。在鄒炳良擔任猛海茶廠廠長的12年時間。普洱熟茶的「熱點」也開始從昆明茶廠向猛海茶廠轉移。鄒炳良與他的團隊對「渥堆」這一人工發酵模式傾注了大量 心血,他們對發酵環境與場所,微生物在發酵過程起的作用,包括保溫措施,水份控制,發酵度的把控等等,做了大量的經驗化總結。逐步創造出帶有標誌性發酵風 味的。「猛海味」就是這一標誌性的稱謂,它是消費者的總結,也是對這種產品價值的認同。從上世紀八十年代中葉至九十年代中葉出品了大量經典產品,這其中有生茶,也有熟茶,絕大部分產品至今仍是市場追逐的「明星產品」,價值不菲。

而鄒炳良依舊保持他慣有的低調,在媒體面前,他從不用華麗的語言包裝自己,他是目前普洱茶界僅存的幾個元老之一,但又對過往的輝煌始終保持一種沉 默。他是一個向前看的人,即使在他退休後又重建了一個「海灣茶廠」,仍保持在生產一線品質的習慣,仍在向市場提供諸多優質的普洱茶作品,我們之所以用「普 洱茶作品」稱謂,而沒有用「普洱茶產品」一詞,是因為他的茶品傾注了自己對普洱茶的理解與工藝的獨到把握,在我們心目中,他製茶的過程已經超越普通意義的 製茶範疇,而是一種創作,一種境界。

有一點是需要補充的,鄒炳良與當年的在 上世紀八十年代為雲南普洱茶培養了大批技術骨乾,為普洱茶在上世紀九十年代末的再次「崛起」儲備了大量人才。顯然,猛海茶廠是雲南普洱茶最大的「黃埔軍 校」,輸出的技術骨乾最多。至今,我們在很多普洱茶生產企業中仍然發現他們活躍的身影,他們對工藝的精益求精、那份執著依然保留「老猛海人」的印跡。或 許,它也是普洱茶的一種精神。