現在精英撤退了,

精英在整個書法群落中,

學者在書法中佔比本來就很小了。

我曾經把一篇文章最後一部分刪掉了,

因為,可能有些人聽了刺耳。

我說,最聰明的人離開了書法~

白:白謙慎(浙江大學文化遺產研究院教授,博士生導師)

徐:徐東樹(福建師范大學美術學院教授,博士生導師)

訪談地點:蘇州書香府邸平江府酒店 蘇州博物館

徐:我一直對您著名的“王小二”問題有興趣,想從社會學的角度就這個問題再向您請教一下、梳理一下。您說碑學的成份很複雜,既有技術含量高的,也有無技術含量的,碑學本身包含著多元標準。可否從社會學的角度尋找碑學興起背後的推動力?宋代開始平民社會轉向,貴族社會逐漸過渡到平民社會。到了明代,經濟不斷發展,市民階層不斷擴大。讀中國藝術史的時候發現,求奇求異不僅僅在書法領域,也包括所有的藝術領域。華人德老師關於碑學的概括,很經典,就是無名氏書法,原來的帖學就是上層精英書法。什麽是無名氏書法?其實它不是最底層的,我的理解是社會中層的藝術。到了明代還有一個底盤很大的下層文人,這些人的審美趣味比較龐雜,他們和市民有交集,出現了市民文人這麽一個群體。還有市場的擴大,有奇特個性的東西,就好辨認好傳播。

白:我覺得,作為發展推動力,市場更可靠些。在寫傅山的書裡沒有講到這一點,但我認為求奇求異是求一種文化的“區隔”。你剛才講到了上層精英,無名氏裡其實有非常上層的人物,只是漢代不署名款。再早一點,鍾鼎文,鑄造的人是下層,但是書寫的人肯定有貴族成份。所以,無名氏的概念非常寬廣,它跟名家書法不一樣,名家書法基本上是精英,無名氏就非常複雜了,沒有名字的都可以歸納進去。這個概念需要詳細地分化。比如石鼓文,它那種圓潤厚重,其實是很精英的,不是沒有技術含量的。這有別於碑學通常所強調的雄強稚拙,不同於那種“窮鄉兒女”造像,沒有技術含量的部分,當然也是最天真的那部分。

明代大收藏家安國的十種石鼓文拓本,自稱十鼓齋。其中最佳者北宋拓三本,仿軍兵三陣命名為《先鋒》、《中權》、《後勁》(如圖,依左往右)秘藏之。這些均是世界上保存字數最多、最好的拓本,現皆流傳到日本,藏於東京三井紀念美術館。2006年春三本同時來華參加上海博物館的《中日書法珍品展》。

徐:您的“王小二”問題中涉及到一個很有意思的悖論,您說“天真”很有趣但它不能自覺,要靠別人來發現。能發現“天真”的又肯定是受過訓練的,但受過訓練肯定少了天真,天趣就失去了。

白:是的。我談的這個問題其實在繪畫裡也存在。

徐:“無名氏”、“碑學”是很開放的概念,但“帖學”就很純正,它不開放。碑學的顛覆性很大,它如果和平民、市場相關,那具體指的是什麽?

白:就這顛覆性而言,通過“拙”也好,“奇”也好,“生”也好,和熟悉的經典產生一種距離感,達到了一種陌生化的效果,達到一種新意。但是這個遊戲,又恰恰是最精英的人把玩,一般的老百姓寫字不會追求“拙、生”,即使“拙、生”,他們也不會上升到美學的、理論的高度。這裡面很大部分體現反“俗”的概念。實際上,舊的方法被經典化之後,又不斷地尋找出新的東西,不斷地重來,它跟傳統經典的承襲性不太一樣。這是一個很大的斷裂,碑學在中國書法史上的意義也就在這裡。

徐:您這邏輯很清楚了。

白:這些我在書裡沒有寫到。你講到市民化、整個經典的擴大,士子群體、讀書人的擴大,而碑學是這個背景下一種新的區隔化,是精英的一個新的競爭遊戲。和誰競爭?和一般民眾的區隔。薛龍春作過一個發言,我覺得有道理,他說,晚明到清初寫異體字的風氣,更多的是精英之間的區隔,就是要講我和你不一樣。

傅山《嗇廬妙翰》中有大量異體字的部分

翻拍自《傅山的世界》頁169

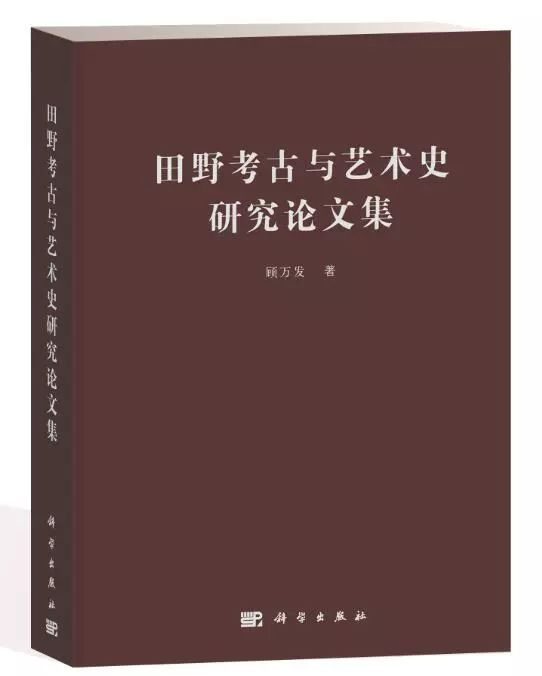

《傅山的世界——十七世紀中國書法的嬗變》

白謙慎 著

生活·讀書·新知三聯書店

徐:您談到區隔,我理解就是布爾迪厄的區隔,這裡麵包含了當代社會學理論的視野。我還關心另一個問題:中國學界有一批“新史學”學者,中國人民大學楊念群是其中的一位代表,他們還有一本《新史學》的刊物。楊最近在《讀書》上發表了一篇文章,很有意思,文章跟您這幾年反覆講的史學觀相近。他們15年前有一種強烈衝動,要向西方史學靠攏,要拋棄“舊”歷史研究方法。15年沉澱之後,他們發現史學研究強調方法新舊不再重要,世界化和本土化的樊籬可以拆除,新史學留下的“厚描述”(研究中怎麽盡可能把相關材料與問題挖掘得更豐滿深刻)這個新舊其實是共通的。新的和舊的都可以做得很好。就像您的傅山研究,既包含很新的東西,也包含很舊的東西,兩者沒有衝突。

白:對,一顆好的原子彈和一把好的手槍都是好。或者,完全都是舊的方法,很純的“舊”也行。

徐:您怎麽理解做有理論關懷的個案研究呢?可否分享一下您的研究經驗嗎?

白:其實就是要對研究材料足夠熟悉。有一個日本學者曾經很得意地跟我說,傅山的《霜紅龕集》他完整地看過三遍,我不太好意思對他說,我看過30遍都不止了。

徐:比如您談過的汪世清先生,他的研究一點新觀念都沒有,就不好嗎?肯定不是這樣的,他對明清藝術史料的嫻熟把握就可能解決很多歷史問題。現在那群新史學的精英們,已經沒有方法論的焦慮了,這當然是學科的成熟。反觀書法史,我覺得還沒有解決這個問題。我聽到了一些爭論,這些爭論至少還不能心平氣和地談論思想和材料之間的關係,仍存有輕視思想的言論。其實偏廢誰都不對。

白:書法史的情況相反,材料派和乾嘉學派是反過來佔優勢。確實偏廢誰都不對,要有新的視野,完全可以用兩者結合的方法來做。我最近準備發在浙江大學一本刊物上的文章(《吳大澂的收支與收藏》),差不多六萬字,整個都是考證和敘述,余論講到他的收支決定了他的收藏策略,講他的收藏策略和中國藝術研究的轉型,但文章的前置部分全是考證。我寫的東西也都是考證,談的問題基本上都是通過考證獲得的。

徐:雖然您也是在考證,但是,考證後面有關懷,有理論思考,不是為了考證而考證。您3月10日在蘇州博物館作的演講《資訊、票號、運輸——晚清收藏的網絡要素》以吳大澂為例,通過大量詳實的史料,揭示了一個聞所未聞的清後期收藏世界——私人收藏家如何獲得異地古董的資訊?成交後如何付款?又如何取得所購古董?如何將藏品帶到任何之地?受什麽條件製約或支持?您所關注的材料、研究的角度很特別,卻都是用考證的方法,提出了很有新意的問題,還可以跟其它學科的學者對話,體現共同的關懷。

白:我的想法是,用考證的方式來做新的主題。如果沒有其它的關懷,僅僅考證,主題就顯得比較小。考證是可以發現理論價值的。前面說的爭論是無謂的。當然有一種思考,和材料沒特別大的關係,就是“純”理論思考,那種情況歸另外一套,所以沒有什麽可以爭的。你看,德國人有那麽完善的抽象思維,但他們的考證也是很厲害,如考證版本學、訓估學,他們似乎並不為理論和考證之類的問題發生爭論。中國人自己爭,爭得無聊了。在中國,純理論不夠純,沒有達到“我就是純的”狀態,卻老想要指導實踐。一旦要指導實踐的時候,那些實踐的人就覺得你是隔靴搔癢。在西方,理論是另外一個學科,就不存在衝突了,整理文獻的就歸整理文獻。在西方,你可以看到,學者中很少專門教美學的,也沒有專門教藝術史理論的,但從事藝術史研究的人會涉獵哲學和理論書籍,關心這一研究。真正的藝術史理論,又恰恰常是藝術史學家份內的事。像潘諾夫斯基,巴克森德爾,本身是藝術史學者,卻提出了許多重要理論問題。歷史學者去關心理論,理論學者把歷史結合起來,這兩者應無衝突。我研究中國書法史仍可以寫理論的文章,但我基本上是以史學為主。

徐:理論或者歷史,由於關注點不一樣,各自有所側重而已,實際上,他們最後可能會有一些共同的關懷。您的研究中就可以看出,您借助於社會學的視角來做歷史研究,您也關心思想,涉及美學。

白:像“娟娟發屋”問題,反而在當代藝術中關心的比較多,像策展人鮑棟他們這些人。書法界裡有些人覺得自己比較前衛,其實沒有觸及當代文化的問題。這就麻煩了,其實他們的東西並不前衛,如果他們真正讀懂《娟娟發屋》的話,就會理解我思考的比他們前衛得多了。遺憾的是,他們沒有讀懂。

《與古為徒和娟娟發屋》

白謙慎 著

榮寶齋出版社

徐:因為他們可能不是在一個大的當代文化場的共同視域中思考。您談到的,就是當代文化標準多元化之後,怎麽認定藝術,怎麽認定藝術跟生活跟權力的關係。這個關係恰恰是當代藝術最關心的課題。

白:對,這是他們最關心的課題。當代藝術想打破它和生活的關係,打了半天也打破不了。

徐:這是個悖論,也是您一直談論的問題,人沒有辦法揪住頭髮把自己拎起來。從傅山開始您就一直在提這個問題。

白:這是書法界最有意思的一個現象。像畢加索也好,康定斯基也好,他們在摹仿小孩子,康的摹仿是藏起來的,畢沒藏,他就是直接和女兒合作。康定斯基是把當代小朋友的畫藏起來,但西方並沒有收藏小朋友畫的傳統,人類早期留下的岩畫是早期原始人的不是小朋友的,所以他們找不到古代的例子。中國人很有意思,恰恰留下很多古代書寫的遺跡,窮鄉兒女造像,那種無古無今的,沒有進入技術含量體系的東西。在這種情況下,與古為徒的這種文化傾向,就引進來了,把“古”自然地當作典範,並將其擴大化,到最後變成“古”的就好的,不要再追問其它了。“娟娟發屋”為中國書法提供了一個非常有意思的思考角度。

徐:您曾經說到過兩個有意思的問題。一個是史料當中“區別對待”的問題:古代與當代由於現實利益關係不同,有不同的價值認定。另一個與中國當代藝術遇到的難題相近——就是藝術標準和邊界的問題。

白:是的。文學批評家李陀,他看了我的文章,對我說,當年去收集民歌,想著能不能原汁原味地保留。但遇到了一個很大的問題:如果不去升華它,它最原始的東西就呈現出直白的,赤祼祼的,沒有任何掩飾的甚至是兩性之間的東西;改造還是不改造?但是,民歌和我們的“窮鄉兒女造像”是不一樣的,民歌是一個自覺的創作,民歌再粗獷,也是一個自覺的藝術創作,也就是說,民歌的作者和民歌的唱者意識到自己美;寫“窮鄉兒女造像”的卻不會發現自己美,很可能覺得自己醜。發現它有意思,那是精英們。民歌,是精英們覺得美,民間唱者也覺得美。書法的例子具有特殊性。

徐:這和剛才談到畢加索與小朋友的問題很像。專業技術訓練和天趣之間的關係,是精英和素人之間的關係,有專業技術就沒有天趣,有天趣就沒有專業技術。天趣是不自覺的。這個您多次談過。我還對另一個問題感興趣:一旦碑學帶來了多元標準,有技巧和沒技巧都可以被推崇的時候,實際上確實會導致——因為它自身有矛盾——標準不是分化而是模糊了。

白:這個標準的模糊,在當代首先在於精英本身喪失了他們的能力,因為他們對毛筆書寫的生疏。清代不存在這個問題。康有為他們要區分天趣和江湖容易得很。現在的人,失去能力了。

白謙慎 《辛稼軒西江月》 28.5×16cm 紙本 2017年

徐:隨之而來的問題是,標準一旦真正的多元之後,會不會帶來精英標準的塌陷?

白:精英標準的失落,不是多元的結果,而是精英階層撤出了書法界的結果。我表述過這種想法,就在《從吳大澂到毛澤東》的文章裡。

徐:精英確實已經離開了書法這個領地。不僅書法,整個當代原來上層的雅文化都變成了弱勢群體。因為要掌握傳統雅文化的素養和技藝有相當的難度。

白:當精英離開書法,有人只要忽悠了媒體,忽悠了長官,好象就可以呼風喚雨了。忽悠大眾是容易的。大眾也不懂,媒體也不懂,長官也不懂,三不懂造成了一些亂象。在清代,大家捧著乾隆皇帝,但是誰都知道乾隆皇帝寫得不好,底下大臣們都知道,想唬他們沒門。

徐:那個時候文化精英掌握話語權。可是大眾文化時代,情形有些變了。德國學者顧彬在中國講演時說過,在德國也面臨著嚴峻的問題,大眾文化對精英文化構成很大的衝擊。

白:但是中國有不一樣的地方,比如,中國書法家協會,它的技術門檻一直在那個地方,江湖的人進不去。實際上的分野,是學者這個群體。現在所謂的學者書法,我是不提倡的。因為大多數學者其實字很差,有些甚至是亂寫的,那個才叫江湖書法。學者只是一個身份,跟書法沒有什麽關係。過去,學者都動毛筆,能夠從中挑一些比較好的(也不是都好),比如馬一浮,把他當作學者書法的代表。過去的學者書法中,一般水準的多,但惡俗的基本沒有。你看中國書法家協會中推出來的,技術完美的挺多,特別深入的少,但是絕對不能叫江湖,江湖的人進不去,第一關就先給刷掉了。那種江湖的,個別的在媒體上翻一下浪就不見了。

徐:現在整個文化的分層確實有些紊亂,中低層的那些文化和藝術在社會上比較有影響力,精英的藝術反而比較弱勢。我關心的是這個問題。

白:這完全是有可能的。特別是真正好的學者書法,越來越多的人看不懂。那種特別的,比如說,夏承燾的字看起來拙拙的很蘊藉,不是很漂亮,也沒有什麽人會去模仿,現在很難繼承,很難被人欣賞。

徐:我看章汝奭先生的字,他的小楷小行書,很文氣很有味道,他也不以書家面目臨世,卻是真下了工夫。

白:他花的功夫比專業書法家還多。

章汝奭先生題簽舊照

章汝奭先生書法

徐:讀書人又在藝術上很有造詣,他這種書法在這個時代是絕對的弱勢群體。但是在康有為那個時代肯定不是,精英們都明白,這樣子好。

白:如果這種書法依然被信奉的話,就等於沒變嘛。現在精英撤退了,精英在整個書法群落中,學者在書法中佔比本來就很小了。我曾經把一篇文章最後一部分刪掉了,因為,可能有些人聽了刺耳。我說,最聰明的人離開了書法。

過去,最聰明的人都學書法,聰明人的基數大,從裡面會冒出一些傑出人士。現在學書法的人不能說不聰明,但從整體來講,跟中國傳統文化需要的能力相比,那點聰明是不夠的。現在藝術院校專業的文化分數偏低。腦子最聰明的那些人做什麽去了?研究“兩彈一星”去了,乾金融去了,弄國際法去了,……北大一兩萬學生,書法社只有幾十人,基數太小了。學習一忙,練習的量不夠。不能說,讀書好,字就自然寫得好,這也是沒道理的。這樣反而降低了書法的門檻。

過去的人,為什麽不講文化修養,王羲之需要講文化修養嗎?士族大家,從小就有文化底蘊,貴族的生活方式就是文化訓練。講究文化修養,恰恰是在宋代,那是世俗化形成的時候。現在,該變也就變了,我們只是作為一個歷史現象來研究。

徐:在當代,有沒有可能做一些文化分層的努力,把真正的精英文化和大眾文化區分開?

白:分不了的。現在學術界的評價系統紊亂。哪怕理工科的評價體系都有一些問題。中國書法家協會全國展覽要評比就需要評委庫。1986年出國前,我當過全國第二屆中青展評委。叢文俊、黃惇、華人德、曹寶麟等評委,都是正兒八經的學者。現在,現任的評委基本上是從得了幾次獎的得獎庫中挑出來當評委,大多不是學者,都是寫字的。想轉變這套評價體系,是很困難的。

中國書法家協會培養了一個新的書法精英階層,它跟傳統的文化精英階層是兩回事。必須要看到現在體制的力量,它起了很大的作用,西方沒有中國書協這個系統。還有一個重要的力量,就是現在的藝術教育系統。我在為王家葵的書作序時說過,文人士大夫退出之後,精英空白被誰取代了?就是藝術教育體系去培養學生填補。現在在高校教書基本上是要有學歷的,以前,書法家當高校的書法老師如沙孟海、陸維釗是沒有這個藝術學歷的,但以後講究這個學歷。這會阻礙社會上很有才華的人進入書法高等教育的可能。就目前來說,字寫得特別好,在大學裡教書,還可以轉過去做書法。還有孫曉雲、鮑賢倫等,也不是從新系統出來的。現在新舊體系並存,也有交融。但是再下一代,就不一樣了。就像我們也寫字,現在要想去得獎,根本不會被評委認可。現在特別講技法,一筆一畫臨得像不像,到不到位。

說到學者書法,真正學者型的字,是很有個性的,沒有一個人是一樣的,薑亮夫的字就很有個性;朱光潛、茅盾、郭沫若的字,全是一人一個樣。我與華人德、曹寶麟是三十多年的好朋友,字寫得都不一樣。但現在藝術院校培養出來寫的字常常沒有個性。他們看起來多元,其實沒有個性,是多元化COPY(複製)多元化,反而成了一種“多元化模式”。就像他的衣服比你多,今天穿一件,明天穿一件,看起來有個性,還不如整天隻穿一件自己設計的藍大褂,才是真正的個性。

白謙慎 《品慧山坐修竹七言聯》 68.5×34cm 紙本 2017年

徐:經濟發展到今天,我們會不會孕育出一個新的文化精英階層?

白:看吧,看中國今後經濟的進一步發展的趨勢。現在生產力這麽發達,中國會湧現出大量的富二代、中產階級,會出現新的文化階層。新的情況會怎麽樣,中國今後的格局,真的不知道、說不準。

來源 | 藝品(2018第二期)

圖文來自網絡不代表平台立場,如有侵權請聯繫刪除

- END -

-