針灸是針法和灸法的總稱。凡病,葯之不及,針之不到,必灸之。用艾草進行灸療起源於中國,是非常古老的養生保健方法。在古代民間就有「家有三年艾,郎中不用來」的說法。

艾草為啥這麼牛?因為它是百草之王

古人為什麼要用艾灸來調理、治療、預防和保健養生?因為艾的性是陽性,是扶陽之性。所以古人借用艾草的火性來調整人體所失去的陽氣。

明代醫學家李時珍的父親也是一位著名的醫學家,叫李言聞,曾寫過《人蔘傳》和《奇艾傳》,他在書裡寫道:「艾有參之功,參無艾樸實之德。」

大道至簡,艾草無處不在,田野、山岡隨處可得。它的功效和人蔘是一樣的,但是它有利於大家的這種德、這種作用是人蔘沒有的。所以,古人就把這味草稱之為「百草之王」。

艾灸不光是能夠調理一些醫藥所不及的疾病,其實它是養生一個必不可少的手段。吃藥一籮筐,不如艾灸一炷香。

灸法是養生保健的有效療法。晉代《范東陽雜病方》中有灸法防霍亂使人「終無死憂」的記載,並首次提出「逆灸」的概念,即指使用灸法保健防病的預防性灸療。明代的《針灸聚英》也說「無病而先針灸曰逆,逆,未至而迎之也。」意指病未至灸之。「逆灸」重視機體自身潛能的激發與調動,是「治未病」的重要手段。

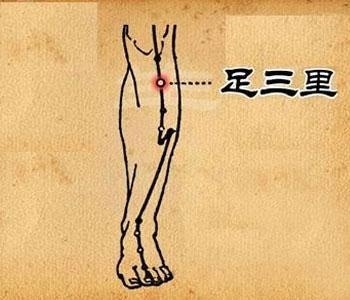

在古代民間普遍運用灸法預防保健、延年益壽,併流行「勿與不灸足三裡之人行旅」、「風門之穴人人灸」等諺語。

無論男女,一生中都必須灸治4次

即十八歲時灸風門,預防感冒。

二十四歲灸三陰交,旨在增強生殖能力。

四十歲灸足三裡,以促進脾胃功能、預防疾病。

老年多灸足三裡和曲池以防止視力衰退,灸曲池可使眼睛明亮,牙齒堅固。

《扁鵲心書》曰:「人於無病時,常灸關元、氣海、命門、中脘……雖未得長生,亦可保百餘年壽矣。」又雲:「余(竇材)五十時,常灸關元百餘壯,……漸至身體輕健,羨進飲食……每年常如此灸,遂得老年康健。」《外台秘要》:「三裡養先後天之氣,灸三裡可使元氣不衰,故稱長壽之灸。」唐代孫思邈是艾灸「治未病」的積極倡導者,他指出「膏肓灸無所不治」,「此灸訖,令人陽氣康盛」。在日本民間提倡嬰兒期灸身柱,即嬰兒出生後不久,用小麥粒大的艾炷灸身柱穴,3壯左右,連續灸三日至十數日不等,可以促進健康發育。

有些病必須艾灸才能除根,七年之疾當求三年之艾

古人治病,是有個次序的,什麼次序呢?用藥,就是用草治不好的病就要用什麼?用石,石就是砭針,就是我們現在的鋼針的前身叫砭針。如果用石用鐵治不好的病就要用什麼?用火,所以,叫一灸二針三湯藥。灸法在中醫的體系裡面,佔的比重是非常大的。

都說「寧治十男子,不治一婦人」,都說婦科病不好治,但是艾灸可以!只要堅持得好,艾灸能治好很多婦科病,甚至達到根治的效果。比如:不孕不育、宮寒、痛經、月經不調、閉經、宮血(崩漏)、盆腔炎、附件炎、陰道炎、宮頸息肉、輸卵管不通或通而不暢、卵巢功能低下、多囊卵巢、子宮脫垂、子宮肌瘤、乳腺增生、產後風等等。