指基“增強”效果凸顯

中國證券報 記者 張煥昀

A股震蕩行情使得指數承壓,不少投資者選擇此時投資指數基金,期待反彈收益。從各類指數基金表現來看,增強類型的指數基金普遍體現了超越基準的回報。對此,有機構人士認為,增強指數基金的優勢在於結合了主動型與被動型產品的特點,更加靈活可控。

增強倉位助力超越基準

Wind數據顯示,截至9月10日,滬深300指數今年以來下跌超過19.87%。而滬深300指數增強基金產品共有38隻(各類份額分開統計),剔除4隻今年成立的新產品,其余34隻產品中,有32隻今年以來回報均優於同期滬深300指數,甚至有20隻產品回報超越指數5%以上,體現了“增強”的效果與實力。

同樣的情況在中證500指數上也有體現。今年以來,該指數下跌超過24.73%。而剔除6隻今年新成立的產品,14隻中證500指數增強基金今年以來收益全部優於基準2%-10%不等。

此外,創業板指數今年以來下跌20.64%,而跟蹤創業板指數的4隻增強指數基金也全部創造了超越基準5%左右的收益。

對此,有券商人士認為,“指數增強型基金具有被動基金和主動基金結合的優點”,由於指數增強型基金主要部分跟蹤指數,使得基金避免了主動基金的過於不確定性而導致大幅偏離大盤投資收益的問題。同時,少數倉位可以根據基金經理的能力範圍進行增強,比如確定的負基差或者對部分股票強烈看好,因此也避免了被動基金完全無能為力的現象。

萬家基金量化總監助理陳旭此前強調,指數增強基金在收益上內含基準指數收益和超越指數收益兩個部分,比如投資者看好滬深300指數,持有指數增強型基金不僅有指數本身的收益,還有一定的增強收益“加分項”。如果這個增強收益“加分項”又高又穩定,那麽長期持有指數增強型基金則會有“聚沙成塔”的效果,帶來大幅超越指數本身的投資回報。

量化增強為主流

指數增強產品的優勢被市場所認知,而對於“增強”,公募基金則多以量化的方式來進行。

華泰證券統計認為,公募基金的指數型基金以量化方式為主,通過多因子模型能夠有效控制風險。在量化指數增強策略中,則以多因子模型為主流。多因子模型本質是將對隻股票的收益-風險預測轉變成對個因子的收益-風險預測,通過控制投資組合在風險因子上的暴露,達到科學控制跟蹤誤差的目的。

財通基金表示,公司採用量化多因子選股模型在全市場優選個股、構建組合,對標中證500指數去追求超越指數的收益率。在財通基金的模型中,包括了120多個α因子,分為價值、動量、成長、品質等七個大類,用來預測股票未來的收益率或者說超額收益率。每個α因子因為它的作用邏輯和超額收益的周期不太一樣,所以投資團隊會把眾多的α因子結合在一起,提高模型的穩定性和超額收益的持續性。

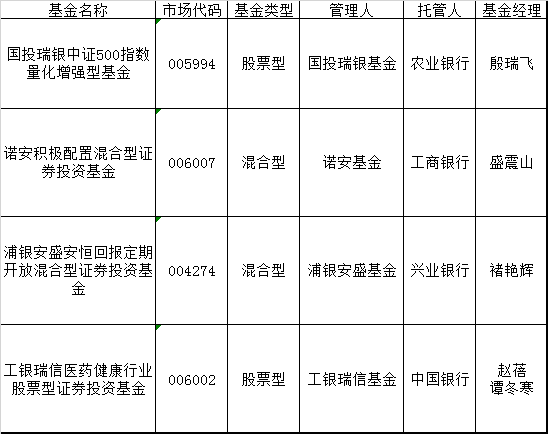

指數增強基金的增強策略有很多,大部分都採用量化增強,這些策略非常考驗基金公司投研實力和基金經理的能力,所以上海證券建議,投資者在挑選時,“盡量挑選大基金公司及成立時間長、經歷過時間考驗的增強指數型基金。”

責任編輯:常福強