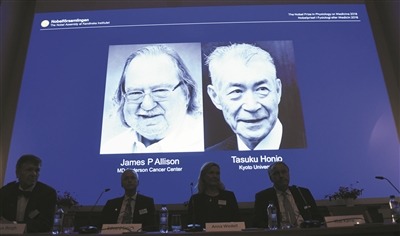

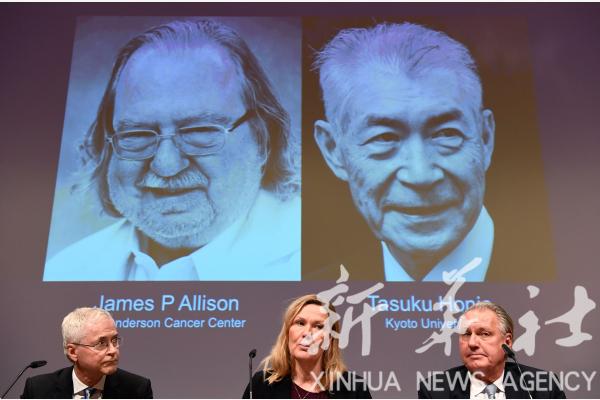

北京時間10月1日下午5點32分,瑞典卡羅林斯卡醫學院公布了2018年諾貝爾生理學或醫學獎獲獎者名單:美國得州大學奧斯汀分校免疫學家詹姆士·艾利森(James P.Allison)和日本京都大學教授本庶佑 (Tasuku Honjo)獲獎。獲獎理由是「他們對腫瘤負性免疫調節的抑製治療方法」。

詹姆士·艾利森

有意思的是,這兩位被譽為「免疫療法先驅」的專家,曾於2016年榮獲「復旦中植科學獎「。在復旦大學,諾貝爾物理學獎獲得者丁肇中教授為兩人授獎,丁教授在宣布授獎時提及,「詹姆士·艾利森教授是因為他首次發現阻斷毒T淋巴細胞相關抗原,同時研發出世界上第一種用於免疫腫瘤法的CTLA4抗體。本庶佑教授則因首次發現細胞程式性死亡受體1(PD—1),是激活T淋巴細胞的誘導基因,其後續研究揭示了PD—1是免疫反應的復調節因子而獲獎。」

本庶佑

兩位得主改變固有治療思路,創新提出去除「剎車點」

近年來免疫療法治療腫瘤大熱,兩位諾獎獲獎者對免疫療法帶來怎樣的突出貢獻?免疫療法與以往腫瘤療法又有怎樣的區別?

復旦大學醫學院免疫學系主任儲以微教授在接受解放日報·上觀新聞記者採訪時,形象而生動地用開車來比擬人體健康機制:免疫抑製療法,改變了傳統的治療思路。好比開一輛車不停加油,可是油如果加在了剎車上,正向加油往往無濟於事。詹姆士·艾利森教授轉換思路,不如去掉「剎車點」,汽車就又可以跑了。這個「剎車點」,便是免疫抑製分子。

此次獲獎的兩位學者,本庶佑發現了免疫療法中的PD-1分子。詹姆士·艾利森發現與腫瘤相關的免疫抑製性分子CTLA—4。上述兩個分子就是「剎車」,令抗腫瘤的免疫效果大幅增強。正因此,「頒獎給兩位腫瘤免疫療法領域卓越專家,實至名歸。」儲以微說。

事實上,免疫療法並非新鮮事物,至今已有百年歷史。但直至2013年《科學》雜誌將免疫療法評為當年度十大科技進展,才迎來免疫療法的快速進展。專家詳解,人體免疫有三大功能——防禦、監視、自穩。免疫抑製分子存在,正常時不會出現「剎車」,但腫瘤一旦生成,「剎車」力量太強,這時需要去除體內免疫抑製分子,克服機體的免疫逃逸或免疫耐受,以此實現抗腫瘤的目的。

改進患者生存期,更為主動免疫帶來希望

免疫療法從科研到臨床,已為患者帶來治癒福音。目前最廣為流傳的是,美國前總統卡特因應用PD-1免疫抑製劑,改善了腦轉移癥狀,生存期及生存品質均得到有效改觀。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院腫瘤科主任張俊對解放日報·上觀新聞記者娓娓道來,兩位獲獎者發現了免疫檢查點的抑製劑PD-1,它是一種負性調節因子,可幫助解除免疫抑製因子。「PD-1最偉大之處,在於改變了單病種腫瘤的治療方案,突破瘤種限制,即只要有錯配修復基因缺失的實體瘤皆可嘗試採用PD-1治療,效果顯著。」

復旦大學附屬腫瘤醫院腫瘤內科主任胡夕春教授、吳向華教授則表示,CTL-A4及PD-1的發現及其相應的抗體藥物在腫瘤免疫療治療中具有裡程碑式的意義,運用非常廣泛。當前,腫瘤的免疫療法主要集中在五個領域,細胞因子等生物反應調節劑療法、抗體及抗體藕連藥物,免疫檢查點抑製劑,基因工程修飾的細胞免疫療法、腫瘤治療性疫苗。由詹姆士·艾利森教授發現的CTLA4和日本科學家發現的PD1是有效的免疫治療靶點,作為一種廣譜的抗腫瘤藥物,免疫檢查點抑製劑具有相當前景的免疫療法。而更具前景的腫瘤治療性疫苗,當前僅有針對攝護腺癌的Provenge及黑色素瘤的疫苗T-Vec,.且療效有限,還在探索中,一旦有突破將為人類健康帶來重大意義。相比傳統腫瘤治療方式,免疫治療運用人體自身機體,可解決腫瘤複發、轉移兩大難題。這兩大難題時至今日仍是傳統療法難以突破的門檻。

吳向華教授同時補充,相比放療、化療等傳統腫瘤治療方式,免疫治療運用人體自身機體,可解決腫瘤複發、轉移兩大難題。這兩大難題時至今日仍是傳統療法難以突破的門檻。

傳統療法是矛、免疫療法是盾

或許是巧合,現年70歲的詹姆士·艾利森與屠呦呦同為拉斯克臨床醫學獎得主。領獎時詹姆士·艾利森坦言,「並沒有專門去研究癌症,我想知道的是免疫系統是如何起作用的。探研這個問題,是因為我對T細胞很感興趣。」他說,「知識不僅帶給我們快樂,重要的是,通過我們學到的東西去幫助更多的人。」

孩提時代,艾利森將自家車庫變成了他的化學實驗室。小艾利森知道父親想讓他成為一名醫生,但他對科學更感興趣。不幸的是,母親在他很小的時候就因淋巴瘤去世,他親眼目睹母親接受放射治療的痛苦經歷。他的兩個舅舅,也在經歷了備受折磨的治療後死於癌症,一個患的是肺癌,另一個患的是黑色素瘤。「艾利森最想幫助的人是自己的家人。這位抗癌科學家的家中,多人患癌。」上海市科學學研究所方陵生向《科學美國人》描述了他的故事,認為他可能正是因為家人被癌症所害,才真的走上抗癌研究之路的。

免疫療法前景光明,將為無數腫瘤患者帶來福音。記者了解到,而今多家跨國企業、國內企業紛紛投入到免疫療法的研發中,免疫抑製分子也被一個個發現。我國陳列平教授因全球首次揭示PD-L1/PD-1通路在腫瘤微環境免疫逃逸中的作用、首創以抗體阻斷PD-1/PD-L1通路治療癌症的方法,也於2014年獲全球免疫學界最高獎項——威廉·科利獎,研究成果於2013年被《科學》雜誌評為當年最重要科學突破。

張俊辯證提及,「PD-1實現了人類對抗腫瘤的第一步,但離治癒還有很遠;加上昂貴的售價,我們希望,更多患者應在專業醫生的詳盡評估指導後,再選擇是否使用該治療,而非一窩蜂將其視作最後一根稻草。」

而在儲以微看來,免疫療法的先驅雖然眾望所歸獲獎,但這不意味著放療、化療就此不需要了。「放療、化療好比拿著矛去刺腫瘤,免疫療法好比拿著盾在保護機體。矛盾聯合應用綜合治療腫瘤,讓機體不斷增強免疫功能、優化免疫格局之時,再加以外力打擊腫瘤,可能獲得最好的療效,這也是為患者帶來的最大福音。」

欄目主編:黃海華 文字編輯:黃海華 圖片編輯:曹立媛

圖片來源:東方IC