新京報快訊(記者 王俊)今天,記者從清華大學出土文獻研究與保護中心常務副主任黃德寬處了解到,百科全書式學者李學勤於今晨去世。

在甲骨學、青銅器等領域均有重要建樹

李學勤1933年3月生於北京,是著名歷史學家、古文字學家、考古學家,清華大學歷史系教授、博士生導師、出土文獻研究與保護中心主任,國家文物鑒定委員會委員,夏商周斷代工程專家組組長、首席科學家,中國先秦史學會名譽理事長,國際歐亞科學院院士。

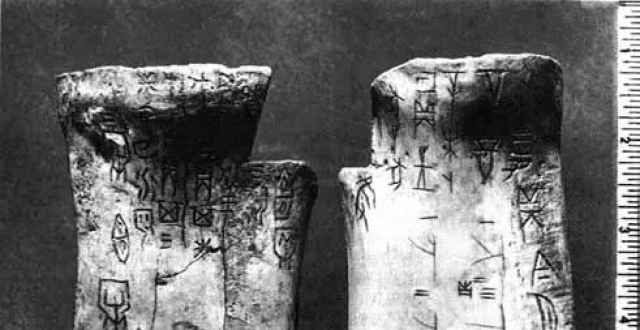

李學勤被譽為“百科全書”式的學人,他是歷史學家、古文字學家,在甲骨學、青銅器及其銘文、戰國文字、簡帛學等領域均有重要建樹。

作為歷史學家,李學勤一直強調,歷史學者有責任糾正被貶低的中國古代文明。“我提出,中國古代文明的歷史,過去因為西方國家的種種偏見,被貶低了。更好地把中國文明發展的歷史說明出來,對那些貶低的中國古代文明加以糾正,這是我們歷史學者的責任。”

儘管是大家,李學勤主張寫作學術文章簡短精練。

“我的寫作說不上好,也沒有什麽心得,但近幾年凡是有這樣的機會,我都很願意說這樣幾句話。學術文章要讓人看得懂,要簡短精練。”李學勤在2017年接受媒體採訪時表示。

他強調,現在一個很大的問題就是文章越寫越長。我們講國學,事實上中國傳統學問很重視的一點是寫短文章,像《夢溪筆談》《日知錄》,哪一則都不過幾百字最多千字。這要讓今天的人寫,就得寫成一本大厚書了!哪有工夫看那麽多材料,專業的東西根本看不了。這種做法對學術起到很嚴重的阻礙作用。學術文章應當是簡明易懂的,引用必要的材料,而不是引用長篇大論。

晚年致力保護“極為罕見”的清華簡

晚年的李學勤,一項大工作就是研究“清華簡”。

2008年7月15日下午,近2500枚珍貴竹簡抵達清華園,後來被人們稱為“清華簡”。簡的年代,據AMS碳14年代測定,為公元前305±30年,相當於戰國中晚期之際。中國古文字學泰鬥裘錫圭先生用“極為罕見”評價清華簡。

此後,李學勤把大部分精力投注到這2500多枚珍貴的國寶中。他說整理工作並不容易,大概還需要十年左右的時間。有時候一坐就是一整天,需要反覆琢磨思考,需要無數次討論研究。

李學勤曾表示:當一個社會的物質條件發展到一定程度,人們會愈發渴求知道,我們是誰,我們從哪裡來,我們又將怎樣走向何處。從這個意義來說,歷史就像是若乾碎片,發現得越多,複原的可能性就越大。

新京報記者 王俊 編輯 戴軒 校對 王心