俠醫世家導讀:我們學《傷寒論》不能死記硬背裡面的藥方和病症,而是去理解張仲景的辯證思維,以及他對症組方的思維邏輯,只有領悟到他的思維邏輯,任何人都可以成為張仲景一樣的中醫。

原文:

93 太陽病,先下而不愈,因複發汗,以此表裡俱虛,其人因致冒,冒家汗出自愈。所以然者,汗出表和故也。裡未知,然後復下之。

註解:

太陽病不可下,下屬誤治;下後不愈,津液已傷,應該用桂枝湯;倘若用麻黃類方劑去發汗,屬於再次誤治。此時便表裡都虛了,病人感覺到「冒」,也就是頭暈。這個頭暈主要是津液虛引起的。如果自體汗出頭暈就會好,因為汗出說明人體的津液自己回來了,表已經和了;如果裡還未和,就是裡面有一點熱,既然表證已經解決,津液也回來了,這時候是可以下的。

原文:

94 太陽病未解,脈陰陽俱停(一作微),必先振慄汗出而解。但陽脈微者,先汗出而解;但陰脈微(一作尺脈實)者,下之而解。若欲下之,宜調胃承氣湯。

註解:

有太陽病,如果「脈陰陽俱停」,停者調停也,也就是脈象不緊不弦不燥,陰陽都很平和,說明人體已經解除了亢奮緊張狀態,自體氣血已經戰勝了病邪,必定是「振慄汗出而解」了,人體已經用振慄的方式調集津液汗出把病解了,我們經常會在飯後或者睡前微微地出一點汗,就是人體在解邪氣。

這裡在重複一下何為脈之陰陽,脈之陰陽有三:越偏寸越主陽,越偏尺越主陰;左手偏血偏陰,右手偏氣偏陽;越沉越主陰,越浮越主陽。所主皆為偏向性,非絕對,事實上每一部脈都能反應陰陽。

如果「陽脈微」,陽脈表示病在表,微表示不亢躁緊張,那就是已經汗出而解了。如果「陰脈微」,陰為病在裡,那就是人體通過下的方式將病解除了。

如果還有一點裡實裡熱需要下,宜用調胃承氣湯。

原文:

95 太陽病,發熱汗出者,此為榮弱衛強,故使汗出,欲救邪風者,宜桂枝湯

註解:

桂枝湯的證前面已經談過很多,這裡又談一次,用的是榮衛這個概念。

我們知道,榮指血管之內的血液,衛是指血管之外的津液和氣化能量。把汗出的原因說成是榮弱衛強,這是西醫思路,隻講現象和結果,不講整體運行的原理。那榮為什麼會弱,衛為什麼會強?於人體的整體上怎麼理解?正邪的關係是什麼?直接說結果是後世醫家的思路,脾胃腎虛肝鬱,然後直接去補脾補腎補肝。雖然也脾病治肝,腎病治脾,沒有像西醫那樣直接去治病灶,卻與真正的古中醫的整體思考人體運行的觀念還是差得很遠。

後面說「欲救邪風」更是不通,邪風是什麼?為什麼要去救?真正好的臨證醫學,應該是一以貫之,化繁為簡的,製造概念往往會造成理解上的混亂,甚至造成曲解。後世醫家為了揚名,為了自成一家,往往會這樣做。

所以此條疑為後人所加。

原文:

96 傷寒五六日,中風,往來寒熱,胸脅苦滿,嘿嘿不欲飲食,心煩喜嘔,或胸中煩而不嘔,或渴,或腹中痛,或脅下痞硬,或心下悸,小便不利,或不渴,身有微熱,或咳者,小柴胡湯主之。

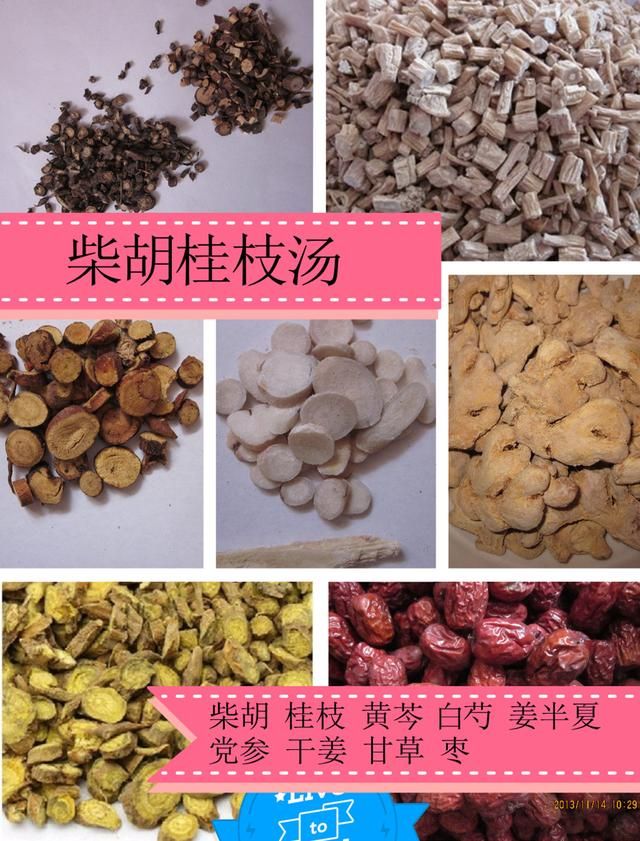

小柴胡湯方

柴胡 半斤 黃芩 三兩 人蔘 三兩 半夏 半斤(洗) 甘草(炙)生薑(切)各三兩 大棗 十二枚(擘)

上七味,以水一鬥二升,煮取六升,去滓,再煎取三升,溫服一升,日三服。

若胸中煩而不嘔者,去半夏,人蔘,加栝樓實一枚;

若渴者,去半夏,加人蔘合前成四兩半,栝樓根四兩;

若腹中痛者,去黃芩,加芍藥三兩;

若脅下痞硬,去大棗,加牡蠣四兩;

若心下悸,小便不利者,去黃芩,加茯苓四兩;

若不渴,外有微熱者,去人蔘,加桂枝三兩,溫覆微汗愈;

若咳者,去人蔘,大棗,生薑,加五味子半升,乾薑二兩。

註解:

這一條又講小柴胡湯。

首先提出柴胡四證:「往來寒熱,胸脅苦滿,嘿嘿不欲飲食,心煩喜嘔」,前面已經講過了的,這是最常見的四個主證。

後面的證都加了個「或」字,說明有可能有,也有可能沒有,屬於兼證的範疇。下面一一來分析這些兼證。

「或胸中煩而不嘔」,上下不通則「胸中煩」;「不嘔」說明胃逆和胃弱不明顯。雖說不明顯,一定是有胃弱的,半表半裡證本來就是胃弱後運化不力造成的表裡上下痞塞不通。方後的藥物加減法說這種情況要去半夏,人蔘,加栝樓實。其實去半夏就可以,人蔘可去可不去。栝樓實在這裡是寬胸散結氣的。方後的加減法應該是後人加上去的,不過頗為在理。

「或渴」,胃弱加之痞塞不通而有上熱,自然津液虛而渴,所以半表半裡證常有渴證。針對這個,方後的加減法是去半夏,增加人蔘用量,加栝樓根。半夏是降水之逆的,當然可以不用;人蔘是亢奮胃陰而生津液的,可以增量;栝樓根就是天花粉,滋陰葯,寒而潤,既能潤燥,也能清熱,津虛而有熱可以用到它。

「或腹中痛」,上下不通,氣化所余之津液不能回歸於下焦,下焦津液不足,自然腹部筋腱攣痛。方後加減法是去苦寒之黃芩,加芍藥引津液下行。

「或脅下痞硬」,痞硬說明脅下結得很厲害。去大棗,加散結且收斂浮陽之牡蠣。其實牡蠣不是治脅下痞硬最有效的葯。牡蠣散的是堅結,比如腫塊,腫瘤,增生之類,而脅下痞硬只是水和熱之結滯。這種情況可以增量柴胡,黃芩和半夏「黃芩治熱,半夏治水,柴胡疏散」。具體原理在後面講小陷胸湯的時候還會講到。

「或心下悸,小便不利」,這個是中焦有飲。方後去黃芩,加茯苓利水。

「或不渴,身有微熱」,不渴,方後去人蔘;身有微熱是兼有外證,加桂枝。

「或咳者」,方後去人蔘,大棗,生薑,加五味子,乾薑。五味子,乾薑治寒咳,原理第40條已經說過了。至於說去人蔘,大棗,生薑,未必要去,如果津液虛且有表證,留著效果更好。

《傷寒論》部分藥物劑量換算備註:

1斤=16兩=248克=液體250毫升

1兩=24銖=15.625克

1鬥=10升=2000毫升

1升=10合=200毫升

半夏一升=130克

吳茱萸,五味子一升=50克

附子大者1枚=20-30克

附子中者1枚=15克

強烏頭1枚小者=3克

強烏頭1枚大者=5-6克

杏仁大者10枚=4克

梔子10枚約15克

瓜蔞大小平均1枚=46克

枳實1枚約14.4克

石膏雞蛋大1枚約40克

如果中醫愛好者學習《傷寒論》,建議參考胡希恕,劉希彥版本《傷寒論》,必會受益匪淺!

人人都可以成中醫,未完待續!!!