狄更斯在《雙城記》的開篇寫到“這是最好的時代,這是最壞的時代”。把這句話放在一個半世紀後,技術爆發、各領域飛速發展時代下的各種語境中,似乎用之皆準。

但在傳統書店日漸沒落、電商平台呈現稱霸趨勢、知識付費崛起搶佔內容市場的三方夾擊下,用這句話來形容出版社的命運,準與不準似乎要打一個大大的問號。

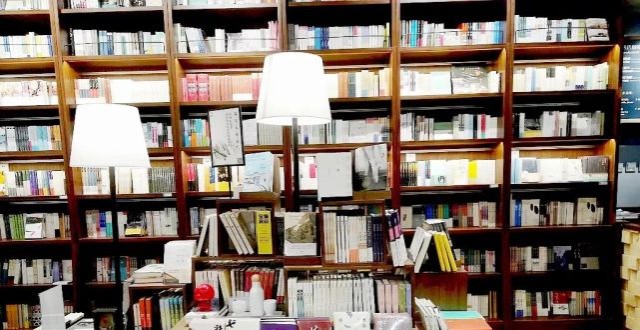

對於圖書傳統銷售渠道——書店而言,因維護成本高,人員開支大,加上場地固定等現實因素的限制,無法與電商平台比拚價格優勢。根據中國新聞網數據顯示,2018年,國內圖書銷售市場,網上書店銷售佔比92.32%。圖書銷售的核心渠道日漸被幾大電商平台牢牢把控。

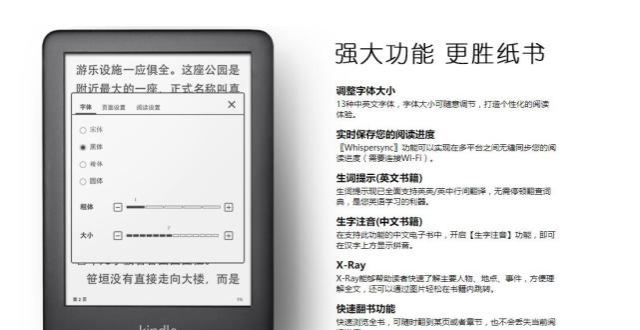

另外,如今市場上的各種“有聲書”、“解讀書”宣稱用“1天”、“1小時”甚至“10分鐘”搞懂一本書,用最短的時間帶給用戶最大的滿足感,許多用戶也因此缺少了買書的欲望。

在多方弊端的情況下,出版商會怎樣保住自己的優勢,維護好自己的戰場?頗值得玩味。

“成就你的,或許正是毀了你的”

其實電商平台強勢的核心原因只有一句話“傳統核心渠道——書店的紅利正在消失”。

根據開卷最新公布數據顯示,2018年中國圖書零售市場碼洋規模達894億,同比增長11.3%。其中網店增速達到24.7%,碼洋規模達573億元;實體店則出現負增長,同比下降6.69%,碼洋規模達321億元。

換句話說,書賣不動了。目前的書店不是用咖啡,就是用文創類產品,促進轉化銷售,其更多成為網紅打卡的“背景牆”。

例如言幾又書店公開的收入數據指出,其圖書、文創產品、咖啡飲料的收入佔比分別為50%、28%、22%。同時,與圖書10% 至30%的利潤率相比,文創產品的利潤率達到40% 至50%,咖啡飲料則達75%。言幾又書店的狀況,成為現有書店中的典型代表。

伴隨著電商平台的各種促銷、人造節日,用戶早已習慣等待促銷,到時大批量購入圖書,很多時候購買價格甚至還不到圖書標價的一半。按理說,讀者能買的開心,網店賺取銷售額,出版社的圖書銷量會大幅增長。看似多方歡喜,其實背後是出版社難掩的心酸。

對於出版社而言,其供貨商很難賺取過多的利差,在電商平台的活動促銷中其利潤又再一次攤薄。再加上倉儲費,人工費,物流費。極端情況下甚至會出現圖書越賣越虧的情況。然而不賣就會更虧,所以許多出版社只能捏著鼻子認了。

近日,亞馬遜中國發表聲明,將於2019年7月18日起停止為亞馬遜中國網站上的第三方賣家提供服務。北京某出版社資深編輯無奈表示,沒有了亞馬遜的圖書市場,當當網會更加強勢。

對於出版社而言,面對電商平台的一家獨大也並非沒有做任何準備。不少出版社都在諸如微信公號、大V商店開拓不同的分銷模式,尋找新的銷售渠道。然而尋找新的銷售渠道還不夠。在內容方面,對於出版社而言,在原有圖書出版的基礎之上,打造新的內容產品,擺脫電商平台的束縛和限制,才是更加重要的。在這樣的環境下,知識付費會是一條不錯的路徑嗎?

抱團取暖,才能更好生存

其實,面對現有的情況,很多出版社都在積極地改變。

2015年,國家新聞出版廣電總局選中28家出版社進行“專業數字內容資源知識服務模式”的試點工作,對其進行知識體系建設、知識服務標準研製、知識資源加工、知識生產工具研發、知識服務平台建設、知識服務模式探索。2018年試點出版社增加到了56家。

另外,一些較大的民營出版機構,諸如湛廬、磨鐵、博集等機構均在產品內容、推廣層面進行布局,只不過布局的方式各有不同。

歸結起來,一種是以自身用戶為基礎豐富產品內容。例如湛廬在早前推出的會員體系、作者見面會等活動,中信在這方面也有自己的中信商學院等產品。此類產品其借助自有平台對其內容加以推廣。

另一種則是與知識付費平台合作,一方提供內容,另一方做用戶運營、推廣。目前有許多出版社採用的就是這種方式。2016年,中南傳媒旗下的博集天卷與喜馬拉雅簽訂了全品種合作協議。其將自己開發的有聲書在喜馬拉雅平台銷售。另有,後浪、磨鐵等機構也采取此種方式,進行內容推廣。

而且目前,隨著知識付費日漸趨冷。優質的內容輸入似乎是其延續生命周期的最佳方式。在雙方互相需要的情況下,形成一種抱團取暖的境況。

然而,理想豐滿而現實骨感。

某出版社行銷編輯表示,在運營不好的情況下,即使內容足夠優質,轉化量也很難達到預期。

另外,某資深出版編輯表示,在目前環境下,做數字化產品還有較大的難度在於版權難以溝通。很多情況下版權代理公司或者作者本人是不授權電子版權的,這對推進內容產品電子化是個不小的阻力。

而且閱聽人的差異性導致實體書賣的較好的內容,在知識付費層面上並不一定賣的好,對於編輯而言,決策成本較高。

所以,在當前環境下,出版社與知識付費機構合作的故事是否能夠講好,仍待時間檢驗。