撰文:SARAH GIBBENS

在每幅圖中,綠色部分即熒光蛋白,標記了待追蹤的記憶。攝影:STEPHANIE GRELLA

在實驗開始以前,小鼠被注入含有熒光蛋白的某種病毒,腦部還植入了光學纖維。攝影:STEPHANIE GRELLA

當小鼠體驗正面、負面和中性影響的經歷時,這些熒光蛋白就會“綁定”到相應的記憶上,研究人員即可觀察到它們在大腦中所處的位置。攝影:STEPHANIE GRELLA

利用特殊的光照在小鼠的顱骨上,研究團隊就能喚醒它的某個記憶。攝影:MONIKA SHPOKAYTE

你還記得第一次騎自行車時的感受嗎?還記得初吻的感覺嗎?還能感受第一次心碎的滋味嗎?那些重要時刻的畫面和情感經常會在我們的內心回蕩,數十年後再回想依然歷久彌新。這些記憶碎片不斷積累,深刻地影響著每一個人。

但對於經歷過重大挫折的人來說,這卻意味著深陷噩夢般的記憶中難以自拔,生活充滿痛苦,難以為繼,依然每日深受精神疾病的困擾。

那麽,如果受創的記憶消失了,生活還會痛苦嗎?隨著諸多神經科學家對人腦的認知有了愈發深入的了解,他們逐漸掌握了一些技術,或許有一天能通過操縱記憶來緩解病症,例如腦外傷後遺症和老年癡呆症等等。

就目前看來,相關工作還處於動物實驗階段(比如小白鼠)。但只要繼續在這些初期實驗上獲得成功,科學家就可以再進一步,探尋人類實驗的可行性。隻不過,他們需要應付倫理上的難題,因為這些技術有可能會改變病人對自身身份的認知。

從實施角度考慮,我們或許真的可以,在不遠的未來改變自己的記憶,但問題是,該不該這樣去做。

記憶最初的樣子?

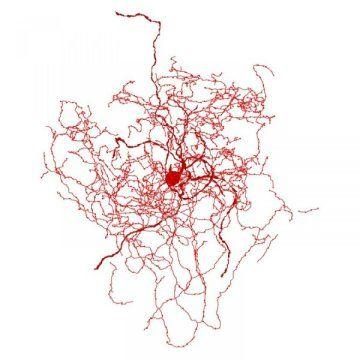

神經科學家通常把單次記憶稱作“記憶痕跡”,也就是與回憶有關的腦組織上的物質改變。最近的一項腦部掃描顯示,記憶痕跡並非孤立於腦部的某個區域,而是呈濺潑的形態分布於大範圍的神經組織中。

“某次記憶更像是腦中的一張網,而不是單獨的點。”波士頓大學的神經科學家、國家地理探險家Steve·Ramirez說道。這是因為記憶在被創建時,包括了視覺、聽覺和觸覺的輸入,正是這些輸入使得整段經歷被記住,而這些又都會被相關區域的腦細胞進行編碼。

如今,科學家甚至能追蹤記憶在腦內移動的方式,就像跟蹤雪地裡的腳印一般。

2013年,麻省理工學院,Ramirez和他的研究夥伴劉旭獲得了突破性進展,他們在小鼠腦內標記了與某個記憶痕跡相關的細胞,然後植入錯誤的記憶。結果顯示,在特殊刺激下,小鼠表現出了害怕,但其實它根本沒有經歷過這一狀況。

小鼠的大腦自然要比人類低等的多。但Ramirez認為他們的工作仍能幫助其他神經科學家了解動物記憶的運作原理。

“如果說人類的大腦是藍寶堅尼,那麽我們就像在研究三輪車,好在它們的輪子運轉方式是一樣的。”他解釋道。

拷貝、粘貼和刪除

現階段,Ramirez和他的同事們的研究內容是,正面和負面的記憶是否存儲在不同的細胞群裡,以及負面記憶能否被正面覆蓋的問題。

實驗中的小鼠需要事先經過處理,研究團隊向其腦部注入了一種含有熒光蛋白的病毒,隨後通過外科手術植入光學纖維。小鼠將一直食用規定食物,以阻止病毒發出熒光,直到研究人員準備對正負面記憶進行標注。

在行為展示箱內,研究人員給小鼠營造一個環境以觸發它們的正面或負面記憶。攝影:JOSEPH ZAKI

研究人員把雄性和雌性小鼠關在同一個籠子裡,為時一個鐘頭,來創造正面記憶;通過把小鼠放入籠子,並給爪子電療來創造負面記憶。一旦某隻小鼠習慣了特定觸發狀態,並將之與對應經歷聯繫起來,研究人員就會給它進行一個簡單的外科手術,刺激與正面或負面記憶痕跡相關聯的細胞。

結果發現,將小鼠放入本該使其害怕的籠子時,只要激活其正面記憶就會使小鼠安定許多。研究人員認為,對記憶的“再訓練”或許有助於消除小鼠的部分挫折記憶。

“我們試圖利用正面記憶來描繪它們的部分記憶。”Ramirez說道。尚不清楚的是,那些初始的恐懼記憶到底是完全丟失了還是僅僅被抑製了。

“如果用Word文檔來打比喻,那就等同於我們不知道是另存為了新檔案,還是覆蓋保存了原檔案。”研究團隊的一員Stephanie·Grella解釋道。

神經科學家Sheena·Josselyn來自多倫多大學的,她利用另一項技術能完全消除小鼠的恐懼記憶。她的研究團隊首先識別出與某個記憶痕跡相關聯的細胞,然後將這些細胞中的蛋白質感染上白喉毒素,這是一種通常情況下小鼠能抵禦的毒素。結果顯示,一旦小鼠被注入這種毒素,那些關聯細胞就會死掉,恐懼感也就會消失。

“這只是一小部分細胞,但那些記憶卻完全消除了。”她說道。

從小鼠實驗到人類實驗

Ramirez和Josselyn都強調對小鼠展開的工作只是基礎性的,但他們又確實看到了人類實驗的潛力。

“外部創傷的記憶可以被積極正面的資訊改寫。”Ramirez說道。例如那些患有腦外傷後遺症、或抑鬱症的病人或能就此改變自己的記憶,這樣一來他們就不用再面對痛苦回憶時,牽動強烈的情感反應。

Josselyn希望,通過當下在小鼠身上展開的研究,有朝一日能應用到神經障礙病患的治療中,例如精神分裂症和老年癡呆症等等。

但Ramirez提醒道,人們不能就此以為自己可以隨時走進門診室,然後隨心所欲地控制記憶。

在小鼠實驗上,研究人員引入了諸多技術,例如用特殊的光直接照向大腦,可以透過小鼠的顱骨展現神經組織。但這些技術可能不會在人類身上使用。

Ramirez認為,未來的技術可能會利用紅外線,其波長可以透過人類的皮膚;而Josselyn認為最有可能的方式是注入或者吞咽某些化學藥物。但他們均表示,或許這些都是數十年後的事了。

未來是否該應用這項技術?

如果有一天,我們能改變人的記憶,誰能接受此項治療?只有那些負擔得起高昂費用的人才能享受嗎?孩子們能否接受治療?另外,關鍵的目擊證人和受害者被抹除記憶,認不出罪犯該怎麽辦?

紐約大學倫理學家Arthur·Caplan認為,雖然該技術距離人類臨床應用還很遠,但現在就該思考這些問題。Arthur是最早在CRISPR的倫理準則上發聲的科學家之一,CRISPR是一個基因編輯工具,如今能編輯人類的胚胎,甚至具有操縱人類繁衍後代的潛力。

他說道:“我堅持認為,在某項科學技術準備進入‘黃金時間’以前,必須早早地考慮倫理問題。”

在Caplan看來,一旦記憶操縱成為現實,科學家和立法者必須制定治療閱聽人的許用門檻。他認為這不應該是任何人都能享用的技術,只能是重度腦外傷後遺症病患的療法,或者是其他嘗試過諸多治療手段皆宣告失敗的絕望者。

值得深究的例子有很多。例如,如果將這一技術應用到患有腦外傷後遺症的老兵身上,他們是否能因為記憶改變而重返戰場?

“他們到底應不應該記得自己曾有過的恐怖經歷?這能阻止他們再次身臨險境嗎?或者說,難道有了這項技術,軍人就應該反覆登上戰場嗎?”Caplan疑問道。

據神經科學家介紹,隨著科學研究的不斷深入,他們已經著手討論倫理問題。

“操縱記憶這一理念值得應用到臨床情境之下。”Ramirez說道。在他看來,這項技術有利有弊。就像水一樣,重在如何使用。

“有些物質既能滋養你的身體,又能像防浪板一樣助你化險為夷,關鍵就看怎麽使用。萬物皆是如此,連水都有善惡兩類用途,何況是其他物質呢。”他解釋道。

“我不是完全反對這項技術,”Caplan補充道,“只是人們必須時刻保持高度警惕。”

(譯者:清泉石上流)