在所有中醫文獻中,惟《傷寒論》版本傳承最為繁紊歧互,錯節盤根,讀章太炎《傷寒論單論本題辭》(《章太炎全集》第八集),迷茫頓解,得版本傳承之樞要。太炎先生飽讀醫書,最長《傷寒》,雲:“信乎,稽古之士,宜得善本而讀之也。《千金翼方》所錄《論》文太陽篇,則孫氏以己意編次,誠不如本書善。檢其文字,今作‘鞕’者,皆作‘堅’(《千金方》同),‘固瘕’亦作‘堅瘕’。蓋孫氏所據為梁本,繼衝所獻億等所校者為隋本,故一不避隋諱,一避隋諱也。”梁阮孝緒《七錄》著錄之《辨傷寒》十卷,上承六朝傳本,下啟隋唐傳本,本人得此啟示,而成《傷寒論》版本傳承一覽表。

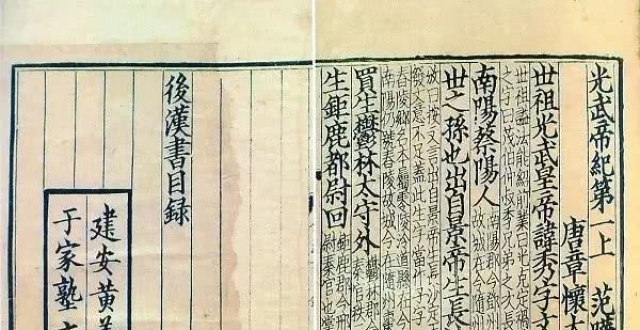

現在流行的《宋本傷寒論》,不是北宋校正醫書局於治平二年(1065年)奉旨刊行的大字本《傷寒論》,也不是北宋元祐三年(1088年)奉旨刊行的小字本《傷寒論》,而是明萬歷二十七年(1599年)江蘇常熟著名藏書家趙開美(1563—1624年)以僅存的一部小字本《傷寒論》為底本翻刻者,接近原貌,趙氏命名為《宋板傷寒論》,底本不久亡佚。今稱之《宋本傷寒論》是明趙開美翻宋本,有些文獻專家稱“趙開美本”更能體現該本時代性和版本特徵。

趙開美本之文脈直通王叔和《張仲景方》,見表所示。從《張仲景方》至趙開美翻宋本,中間相隔一千三百餘年, 出現多種鈔本,文本演變曲折複雜。東晉末劉宋初《小品方》作者陳延之雲,他據《辨傷寒》《雜病方》撰寫《小品方》。梁代阮孝緒《七錄》著錄之《辨傷寒》十卷向後傳承分為兩歧,一為避“堅”為“鞕”或“固”(“堅瘕”改為“固瘕”)者,史稱隋本;一為《千金翼方》卷九卷十收載的《傷寒論》,不避隋諱,史稱梁本。隋本下傳至五代十國荊南國,末帝高繼衝進獻北宋朝廷,時在北宋開寶(968—976年)中,北宋嘉祐年間選為校定之底本,治平二年(1065年)刊刻為大字本。大字本售價高,攜帶不便,元祐三年(1088年)改刊為小字本,明萬歷二十七年(1599年)趙開美據為底本翻刻之,為《傷寒論》之流傳奠定基礎。趙氏存亡繼絕之功至為宏偉!後世重隋本系統,輕梁本系統。

趙開美本《傷寒論》今存五部,見下表所示,有初刻、本修刻本之別。初刻本有少許訛字,如:《平脈》“若見損脈來至,為難治”,初刻本小注“腎謂所勝脾”,不辭,修刻本改為“腎為脾所勝”,是。《辨痙濕暍》初刻本“問曰:風濕相摶,一身盡疼,病法當汗出而解”,修刻本“疼”下補“痛”字,刪“病”字。是。初刻本之“病”字為“痛”字之訛,句讀亦誤。第12條服法初刻本作“不可令如水流離”,修刻本改“離”為“漓”,義長。第93條末句初刻本作“得裡和,然後複下之”,修刻本將“得裡和”改為“裡未和”,是。修刻本改正初刻本訛字之處不多,基本如上所述四條。

趙開美本有訛字。如《平脈》“設令向壁臥,聞師到,不驚起而盻視”,“盻”《說文》訓為“恨視也”,帶著仇恨目光看人曰“盻”。醫患無宿怨,不應出此目光。“盻”乃“眄”(mian)之訛。“眄”,斜視也,符合句義。古書“盻”“眄”經常互訛。

第38條“筋惕肉瞤”之“惕”乃“愓”(dang)之訛。《注解傷寒論》元刻本及明趙開美校定本均作“愓”。“惕”義為敬,無動義。“愓”,動也。古醫書“愓”“惕”經常互混。如《靈樞·經脈》“氣不足則善恐,心惕惕如人將捕之”,“惕惕”亦為“愓愓”之訛。

215條“胃中必有燥屎五六枚”, “胃中”二字衍。《金匱玉函經》卷三第五、《脈經》卷七第七、孫思邈本《傷寒論·陽明病狀》均無“胃中”二字。217條“汗出譫語者,以有燥屎在胃中”,238條“胃中有燥屎者,可攻”,句中胃中有燥屎句皆為衍文,需對照《脈經》《金匱玉函經》《孫思邈本傷寒論》《注解傷寒論》相關諸書校讀趙開美本。

北京中醫藥大學劉渡舟教授於20世紀80年代承擔原衛生部和國家中醫藥管理局指定校注《宋本傷寒論》任務,以國家圖書館所藏《傷寒論》修刻本之縮微膠卷為底本校注之,這是以國家名義校注《宋本傷寒論》之始。北宋刊行《傷寒論》白文本,新中國以《宋本傷寒論》為底本校注之,古今遙相輝映,在《傷寒論》版本史上,具有重要意義。 (錢超塵 北京中醫藥大學)

如需參與古籍相關交流,請回復【善本古籍】公眾號消息:群聊