據說,茶杯的名字通常都跟它們的形有關,釉、紋飾、工藝也決定一部分,但今天要說的杯的名字是跟它們的形相聯繫的,多數是青花杯的杯名,有些杯名也可以用到其他的杯上,茶杯有叫杯、有叫盞、有叫碗,有時它們也可以用來喝酒。

我們今天就先從這杯子的杯型開始,了解它們的名字。

盞

1、盞:飲茶用器。敞口、斜身、深腹、圈足,體略小。宋代有黑、白、醬、青、白和青白釉茶盞,以黑釉為貴。天目杯又有叫天目盞,建盞。

事實上,從宋朝開始,盞成為喝茶的專用器具,也意味著喝茶這件事開始從生活層面進入到了精神享受層面。

杯

2、壓手杯:口平坦而外撇,腹壁近於豎直,自下腹壁內收,圈足。握於手中時,微微外撇的口沿正好壓合於手緣,體積大小適中,分量輕重適度,穩貼合手,故稱“壓手杯”。以明永樂青花壓手杯最為著名。

3、撇口杯:口略往外撇,腹微斂,滾圓圈足。胎薄,胎質細潤,這個形狀也是最常用和最常見的,茶湯入口的圓潤度高於上一個,但比較真實和正常,聚香和聚味的程度高於上一個,總體感覺比較自然和真實。

4、“折腰”杯:是用作屈身事人的典故,出自於《晉書`陶潛傳》。在此以後,“不為五鬥米折腰”成為有骨氣的代稱。折腰杯高度大小適中,聚香,聚味,也貼合手部曲線。

下次有人請你喝茶的時候,記得要看清楚是不是折腰杯。

5、六方杯:任何一個喜歡收藏汝窯口杯之人,應該對六方是沒有免疫力的。形狀大小適中,杯型耐看,六方形,造型挺拔,線面清爽,棱角分明,施以汝釉,用起來更加圓潤。六棱流直而上翹,方中帶曲。

6、蓮瓣杯:施以汝釉,區別於撇口杯杯型是杯口點綴的小小蓮瓣,宛如新生。古樸典雅、光潤有度、實用大方。杯體開片如魚鱗、蟬翼狀,久用之後,茶色會上著於裂紋處,形成變幻莫測、美麗絕倫的花紋。

7、鬥笠杯:鬥笠,一種古老的擋雨遮陽的器具,至今在山村水鄉仍隨處可見。鬥笠杯造型如蓑翁之鬥笠,口部大,底足小,取其怡然自得之美,線條簡潔優雅,燒成難度高,於簡潔中見大智,尤顯珍貴。取杯品茶,若薑尚之於渭水,於山水間心懷天下,於平凡中窺大智之道。

8、圓融杯:肚子略外鼓,口徑略內收,但也比較真實和正常,但其聚香和聚味的效果明顯更好一些,綜合口感是最好的。

這個杯子好,大肚能容。

9、方鬥杯:流行於明代嘉靖時期的一種杯式,因形似方鬥而得名。古時製作方形器,不似圓器那樣能利用陶車的旋轉,直接拉坯而成,其工藝比較特殊,需要將坯泥製成片狀粘接而成。由於工藝複雜,技術局限,嘉靖時期方鬥杯多不規整。清康熙時期,出現一種提梁式方鬥杯。杯內有一橫梁,將兩側內壁連接起來,由此加強了方鬥杯在燒製過程中的強度,使器形十分規整。

這個大口杯的優點在於,茶湯入口時感覺最圓潤。但是這是物理學的原理造成,由於開口大,高度低,液體的表面張力最大,而不是茶湯本身的圓潤。從聚香和聚味的程度來說,這個杯子是最低的。

10、耳杯:亦稱“羽觴”。酒具。系仿漢代漆製羽觴,器身呈橢圓形,兩側有對稱的小耳,故名。流行於東漢至兩晉、南北朝,品種有綠釉陶、青瓷等。

這種杯子已經很少見了,大概在古裝電視劇上還能看到一些。不過,怎麽長得這麽像我家裡的水果盤呢……

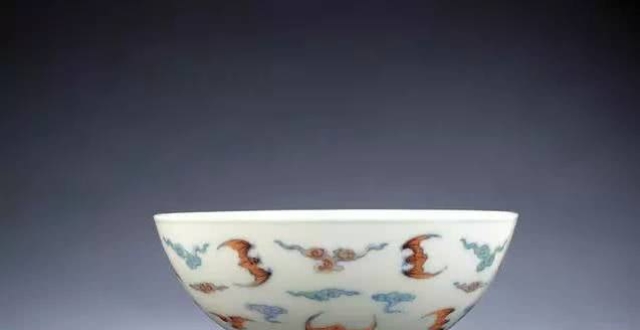

11、雞缸杯:敞口,淺腹,臥足。杯上以鬥彩繪畫雌、雄雞及雛雞,間以山石、蘭草、牡丹,故名雞缸杯。

明成化鬥彩雞缸杯曾名噪一時,清代各朝都有仿造,尤以康熙、雍正時所仿最佳,幾可亂真。一隻杯子好幾億哦!

12、爵杯:仿青銅器造型,口沿外撇,圓腹略深,前尖後翹,下承三高足,口沿兩側有對稱的立柱。明、清兩代均有燒造,有青花、白釉、藍釉及粉彩等品種。

13、高足杯:因杯身之下有高足,故名。口微撇,近底處豐滿,下承高足,高足有竹節形,圓柱形、四方形等。

明、清兩代均有燒造,品種有青花、鬥彩等。嗯,下次誰說高腳杯是專門喝葡萄酒的我跟誰急!

14、雞心杯:造型為敞口,口以下內收,瘦底,圈足。因杯心下凹呈深圓渦狀,底心凸起雞心形,故名。系明代產品,永樂時景德鎮窯燒製有青花雞心杯和白釉雞心杯兩種,現均有傳世品。

15、臥足杯:是明、清時期流行的一種杯式,因杯底無圈足,呈內凹的臥足而得名。有白釉、青花、五彩、粉彩、墨彩等品種。

16、羅漢杯:創作靈感來源於傳統羅漢缸,以佛教十八羅漢為主題,採用純手工拉坯製作,並獨創性地將粉彩工藝手法與釉下五彩工藝相結合,使之既具有粉彩細膩,粉潤、柔和的畫面效果,又具有釉下五彩晶瑩光亮、潤澤飽滿的水分感以及安全無毒、永不褪色的特性。因而是集觀賞、收藏與實用為一體的藝術珍品。

17、鈴鐺杯:也稱仰鍾杯、金鐘杯、磐式杯,流行於明清時期。杯口外撇,深腹,圈足,倒置似鈴鐺,由此而得名。

明成化、嘉靖、萬歷時期有白釉、鬥彩、青花等品種,發展到了清康熙、雍正時則有青花、五彩等。這種杯子目前在市場上也是最多見的了。

18、馬蹄杯:流行於明清。敞口,斜削腹,內凹底小平底,官窯器底大多有年款,形狀倒置似馬蹄。明代以回青、灑藍、孔雀藍、白釉等品種為常見。清代雍正年間較為流行,多作鬥彩,以腹部飾四團花者為常見。

把杯子倒過來看像馬蹄哦,能想象得出來嗎?

碗

19、高足碗:造型與高足杯相同,略大。元代龍泉窯、景德鎮窯盛燒,明清繼續燒造,品種有青釉、卵白釉、青花、釉裡紅等。大的叫碗,小的叫杯,瞧這字眼嚼的...

20、宮碗:口沿外撇,腹部寬深豐圓,造型端正,多為皇宮用器,故名。

明正德時燒製最為著名,有“正德碗”之稱。圖片上看不出來大小,事實上它比類似形狀的杯子要大多了。

21、孔明碗:由兩隻碗粘合而成,兩碗間中空,外碗底心有一孔,故稱孔明碗,亦稱諸葛碗。

始於北宋龍泉窯,明代景德鎮有燒製。現在隔熱杯的結構就是從這來的。

(圖文來自網絡,用於古文化的普及,感謝整理者)