慢性萎縮性胃炎的中醫證型構成分布的結果來看,臨床常見證型按構成比的高低依次為肝胃不和型、氣滯血瘀型、肝胃鬱熱型、脾胃濕熱型、脾胃虛弱型和胃陰不足型。

肝胃不和是萎縮性胃炎整個病理過程中最為常見的標象,臨床常見胃脘脹痛、噯氣頻頻、嘈雜泛酸、胸悶易煩等症,而此類症侯群往往多為萎縮性胃炎患者最為常見之主訴,故有人倡導"肝胃同治是為治療萎縮性胃炎的主導思想,治療以疏肝和胃化濁降逆為主";

氣滯血瘀型構成比的升高與瘀血阻滯胃絡貫穿整個病程的病理機制有關,不少研究表明,瘀血與胃黏膜腺體萎縮有關,胃鏡下胃黏膜的花斑樣改變、血管扭曲、血管壁顯露、黏膜色暗或灰暗、表面凹凸不平或呈結節樣隆起均為瘀血證的病理微觀徵象。

肝胃鬱熱型列居第三,而既往二次制定的標準方案中並無對此型的表述,其原因尚不清楚,是否由於該型所出現的臨床癥狀易與排列第四的脾胃濕熱型相混淆尚待進一步研究探討,。

但分析認為,該二型構成比相對較高多與幽門螺桿菌感染有關,該二型區別可能在於前者重在肝胃,熱乃鬱而生熱,幽門螺桿菌感染病勢相對重而病程短,而後者重在脾胃,熱乃濕困所起,幽門螺桿菌感染病勢相對輕而病程纏綿。

脾胃虛弱型構成比排列第五,正是在脾胃虛弱的基礎上,導致了肝胃不和、肝胃鬱熱、脾胃濕熱等標象,復因肝失疏泄、胃失和降、鬱熱或濕熱損氣傷正,而又導致脾胃虛弱,故在患者就診時多因標象而主訴,從而使該型比率相對偏低。 至於胃陰不足型我們考慮多為多種證型的病理轉歸,。

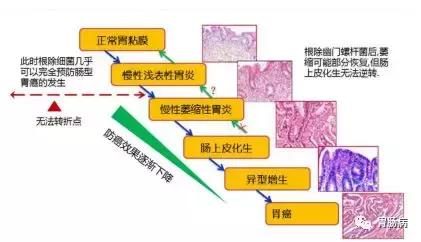

故慢性患者,長期表現為口乾咽燥、嘈雜、便乾、舌紅少津、苔少或光剝、脈細數等陰傷證候和胃鏡下胃黏膜變薄、乾燥、黏液減少及胃黏膜腸上皮化生、異型增生等病理表現。

另外,氣虛血瘀、氣陰兩虛、肝脾不和以及其他兼夾證型構成比的偏低,只能認為是在萎縮性胃炎某一病理過程中短暫或較少出現的病理狀況。

上述6種常見證型,一定程度上反映了萎縮性胃炎的病理變化過程及其機制,由於該病病本正虛,在脾胃虛弱的基礎上,由於飲食、情志、濕熱等致病因素的影響下,導致了肝氣橫逆犯胃、氣滯血瘀、鬱而生熱或濕熱困遏,復又傷陰耗氣,或由陰及陽的病理改變。

臨證治療萎縮性胃炎,在辨證立法嚴謹的基礎上,須十分注重健脾益氣的治則治法,健脾益氣為其基本大法。

在胃炎活動或癥狀明顯時,諮詢專業醫師的意見和建議,尚須根據病情,擇選疏肝和胃、理氣行瘀、清胃泄肝、化濕清熱等辨治方法,必要時虛實同治,標本兼顧。

腸胃調理微信weichang006