長期以來,心血管病位居全球人群死亡的首位原因。而近50~60年來醫學知識和技術的發展極大地減少了心血管病相關死亡。毫無疑問,經導管冠脈球囊血管成形術在減少阻塞性冠狀動脈疾病發病和死亡的過程中發揮了重要作用。為此,本文對心臟導管發展過程中的重要事件進行簡要回顧。

1早期探索階段

1844年,法國生理學家Claude Bernard首次將導管從頸動脈插入動物心臟測量血壓,並創造「心導管術」一詞。1861年,實驗生理學家Chauveau和Marey成功地從馬的頸部血管將測壓計引入麻醉動物的左、右心室及右心房,測量到心臟內壓力變化;兩位科學家成功記錄了心尖搏動圖。

1923年Brook在美國用50%碘化鈉成功做了第一例人體股動脈造影,進一步開發碘製劑的應用。但是,由於當時人們相信,進入心臟是致命的,所以沒有人敢冒險把導管術推廣到活人心臟,導管術的發展因此停滯不前。

2

介入心臟病學創始人

1929年,25歲的德國外科住院醫生Werner Forssmann(韋爾納·福斯曼,1904-1979)非常希望能夠為心臟復甦注射藥物找到一條安全的路徑。他設想如果導管能夠順著靜脈到達心臟,就能直接在心臟給葯或注射顯影劑觀察心臟。他首先在屍體上成功地置入中心靜脈導管。之後,福斯曼騙取了手術護士協助他將一根65cm長的導尿管插入自己的肘靜脈並送至右心房,為了確認導管的位置,他帶著導管去到放射科,嚮導管內注入了顯影劑,記錄下了人類歷史上第一張心導管X線影像。它見證了心臟導管技術的問世,同時也見證了福斯曼英勇無畏的探索精神。

同年11月5日他在著名外科雜誌《Klin Wochenschr》上,表了一篇論文,但在專業界未獲得響應。德國心臟醫學界對福斯曼的「自體試驗」是排斥的,福斯曼遭到了德國心臟醫學界的一致聲討。1931年4月他在德國外科學會上做的報告也沒有產生相應的影響。在1930年之前,福斯曼曾是多個醫院的高級醫生。可是,試驗成功了,他卻被解僱了。不過以後Eberswalde 醫院又允許他就職。此後福斯曼被迫中斷了他的心導管研究,做了一名泌尿外科醫生。

12年後的1941年,紐約哥倫比亞大學貝爾維尤醫院的 Andre F. Cournand(法國肺生理學家,後入美國籍,1895-1988) 以及美國生理學家Dickinson W. Richards(1895-1973) ) 注意到了福斯曼的開創性工作。他們發明了右心血流動力學評估方法,用心導管檢查測定右心及肺動脈壓和心輸出量,用以診斷先天性和風濕性心臟病。在聯邦政府醫學研究委員會的資助下,突破了造影技術。終於使得許多心臟疾病能夠得到準確診斷。因此他們兩人聯同福斯曼共同獲得了1956年諾貝爾生理學或醫學獎。

在領獎時,福斯曼感慨地說:「心導管術是打開未知大門的一把鑰匙,但在這之前的20多年裡,沒有人理解我。」

瑞典的放射科醫生Sven-ivar Seldinger(1921-1998)目睹各種手術切開方法在X線下穿刺血管造影和治療,困擾著沒經過手術鍛煉的放射科醫師只能充當助手,他有種不服的心態和倔強的性格。經他細緻硏究、反覆實驗,,終於在1953年創立了經皮股動脈穿刺插管術。該技術可以簡單歸納為「入針,入導絲,出針,出導絲」。簡單易行的 Seldinger 技術使得放射學和心臟病學發生了一次重大革命,結束了介入操作需要進行血管切開的歷史;沿用至今。

3

冠狀動脈造影的里程碑

1958年以前,冠狀動脈造影還屬於禁區,因為醫生普遍認為冠狀動脈內注入造影劑會導致心臟停跳,且無法恢復。1958年10月30日是冠脈介入發展史上永遠值得銘記的一天。這一天由於偶然的機會進行了人類第一例選擇性冠脈造影。當時克里夫蘭醫學中心的放射科醫生Mason Sones在給一名瓣膜病患者進行主動脈造影。他利用特製的尖端呈弧形的造影導管,經肱動脈送入主動脈根部時,無意中將30ml造影劑注入右冠狀動脈內使其清晰顯影。雖然出現了意料當中的心跳驟停,但在患者咳嗽幾聲使造影劑加速排出後很快恢復正常。這就是世界上第一例冠脈血管熒光電影照相術。

Mason Sones從這個偶然事件中推測,冠狀動脈可以耐受適量造影劑直接注射,他也許找到了一種直接的方法來診斷冠狀動脈疾病。後來的事實證明Mason Sones的推斷是正確的。此事件成為了現代冠脈介入技術的開端。Mason Sones創建了美國心臟血管造影學會(SCA),並擔任首任主席。1985年8月28日,Mason Sones在克里夫蘭去世,享年66歲。

1966年Amplatz、1967年Judkins改進了導管頂端的形狀和弧度,採用股動脈穿刺的方法發明了專門用於冠狀動脈造影的導管和導管插入技術,使冠狀動脈造影術得到了廣泛的應用,成為冠心病診治歷史上的里程碑。

4

冠脈介入治療的前奏

經皮冠狀動脈介入治療(PCI)是指使用導管技術疏通狹窄的冠狀動脈,從而恢復心臟血流供應的治療方法。包括了球囊擴張術 、支架植入術、定向旋切術、旋磨術等等。其中最被人熟知的就是支架植入術,俗稱「心臟支架」。這項技術最早是怎麼出現的?

血管擴張成形術始於周圍血管。1960年代,在美國Oregon醫院的血管試驗室,美國放射學家Dotter等人在做經股動脈血管造影術時,注意到造影導管通過了一個幾乎完全閉塞的髂動脈。這個意外的巧合觸發了他大膽的設想,血管擴張術應運而生。

1964年1月16日, Dotter 成功使用自製的球囊導管治療了一位大腿股動脈嚴重栓塞的患者,並獲得了成功。該患者三個腳趾壞疽,休息時仍感疼痛,但她多次拒絕醫師勸告,不接受要截肢的建議。血管造影顯示股動脈重度狹窄。Dotter及Judkins選擇了一根有同心軸的聚乙烯導管,在導引鋼絲的指引下通過了狹窄部位,成功地擴張了該部位狹窄的動脈,遠端血流恢復,患者可以自由地走來走去。1983 年4 月,Dotter 在Radiology 上發表的文章首次使用了「支架」一詞。

5

經皮冠狀動脈血管成形術

周圍血管經球囊擴張術應用7年後,在瑞士蘇黎士的一家大學醫院工作的年青的德國內科醫生Andreas Gruentzig (1939-1985)和他的同事準備將這一技術用於人體的冠狀動脈擴張。為避免球囊導管對血管的損傷,並繼發血栓形成,Andreas Gruentzig於1974年發明了一種雙腔球囊導管,球囊較硬,位於導管頭部,充分膨脹時對周圍血管壁可產生3~5個大氣壓的壓力,對血管的損傷減少。1977年9月15日是冠脈介入史上劃時代的一天,Gruentzig在瑞士蘇黎世大學醫院用一根球囊導管為1位38歲的男性心絞痛患者Bachmann先生實施了醫學史上首例經皮腔內冠狀動脈成形術( Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty,PTCA)並取得成功。

Gruentzig是這樣描述世界首例冠狀動脈成形術的:「……這是1977年的9月,我們為1例37歲做保險生意的患者做了冠狀動脈造影,這位患者有嚴重的勞累性心絞痛。冠脈造影顯示左前降支的第一對角支動脈分出之前有狹窄。將導引導管放在左冠的開口處後,擴張導管隨之插入。我們已做好了隨時進行冠狀動脈灌流的準備。儘管狹窄相當嚴重,但球囊擴張導管經前降支主乾毫無阻力地通過了狹窄部位。球囊被注入的造影劑膨脹後,我們在場的所有人都十分驚奇,心電圖上沒有ST段的抬高,沒有室顫,甚至連室早都沒有,病人亦無胸痛。第一次球囊擴張後,狹窄遠端的冠脈壓力升高。被這種驚人的效果所鼓舞,我們又擴張了第二次,減輕了狹窄部位殘留的壓力階差。整個擴張過程的輕鬆實施以及顯著效果,使在場的每個人都感到十分驚訝。我立刻意識到,多年的夢想已變成現實。」Gruentzig被稱為「介入心臟病手術之父」。

Gruentzig的球囊導管當初在美國推廣應用過程中,受到極大阻力。學界不承認此技術的可行性,雜誌拒絕發表他的文章。Gruentzig在瑞士蘇黎士開辦訓練班推廣球囊技術,大獲成功。 Andreas Gruntzig於1985年死於空難,儘管他的生命短暫,但他的影響在介入放射學領域仍然引人注目。

6

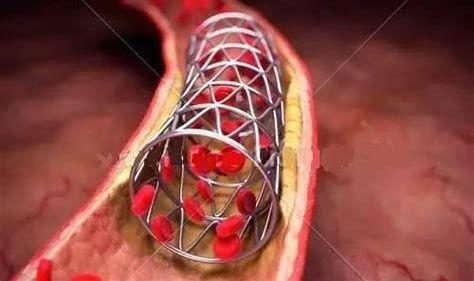

冠脈內支架置入術

1986年,兩位法國醫生Jacques Puel和Ulrich Sigwart在圖盧茲實施了第l例冠狀動脈支架(金屬裸支架)置入術。成為冠脈介入治療的又一個里程碑。1987 年3 月19 日,Sigwart 和Puel 最先於《新英格蘭醫學雜誌》上發表了關於臨床應用支架預防腔內血管成形術後的突發閉塞與再狹窄的文章。其中一例患者,於左前降支近段支架術後3個月再發劇烈胸痛,血管造影顯示冠狀動脈內發生了嚴重的再狹窄。顯而易見,這不是光靠支架就能消除的生物反應。後來明白是金屬支架固有的促凝性和血管內皮細胞在病變血管處的增生反應導致發生血栓性阻塞。

美國的阿根廷裔放射科醫生Julio Palmaz將冠狀動脈球囊擴張支架微型化。1987年在巴西聖保羅,首枚Palmaz-Schatz 冠狀動脈支架成功置入人體,其文章刊登於Circulation 雜誌。多少年來,這項專利一直被認為是人類10 項最重要的發明之一。1994 年,在BENESTENT 與STRESS 兩項隨機臨床試驗證實冠狀動脈金屬裸支架(Baremetal stent,BMS)置入術優於單純冠狀動脈球囊擴張術之後,Palmaz-Schatz支架才獲準使用。此後4 年間,球囊擴張支架在經皮冠狀動脈介入術中應用率超過了80%。然而,儘管患者在術後接受了積極的抗凝治療,仍有四分之一的患者出現再狹窄的問題。後來的研究發現,聯合阿司匹林與噻吩並吡啶治療的雙抗策略比抗凝治療更加有效,且耐受性更好。

自1977年Adreas Gruentzig在瑞士完成世界上第一台冠脈球囊擴張術以來, PCI領域不斷經歷著改革的浪潮——從球囊到支架、從裸金屬支架到生物可降解支架(BRS)、從永久殘留到可完全吸收,可以說,冠脈介入的革命從未停歇。

7

中國心導管應用簡史

1948年,在美留學的黃宛成功完成了麥克瑞斯研究所(該研究所後來成為芝加哥大學的心臟病中心)第一例心導管檢查。這位年紀不足30歲的中國青年贏得了美國同行的一致好評。

1951年,著名心臟病專家黃宛、方圻和陳灝珠相繼在國內開展右心導管檢查。1956 年,上海瑞金醫院陶清教授與心外科醫師密切合作,完成了二尖瓣狹窄的分離術,這在當時尚屬國內領先。1960年,天津醫學院附屬醫院報導了14例逆行左心導管檢查。當時操作時還需要分離出股動脈或肱動脈,然後穿刺植入導管的方法。

1973年4月23日,國內首次經皮穿刺股動脈選擇性冠狀動脈造影術在上海第一醫學院附屬中山醫院(現復旦大學附屬中山醫院)取得成功。同年6月,北京、廣州相繼開展選擇性冠狀動脈造影。1977年廣東省心血管病防治協作組報導了3例心臟外科搭橋術,3例患者術前均作了冠狀動脈造影術。

1987年北京阜外心血管病醫院在國內率先開展冠心病PTCA治療。但直到上世紀90年代中後期,我國的冠脈介入治療技術才進入快速發展階段,手術量每年以30-50%的速度遞增。

主要參考資料:

醫脈通編譯:A history of balloon angioplasty. Nature review Cardiology.

醫脈通:冠狀動脈支架背後的故事

365網,李中言:球囊擴張導管的特性

排版:Lily