多年來,人們一聽說肝炎,就認為有傳染性;一旦發現肝功能異常,就認為得了傳染性肝炎。因此,當被查出肝功能異常時,很多人常常會有沉重的心理負擔,害怕被同事、朋友知道。其實,引起肝臟功能受損的原因很多,包括病毒感染、藥物或毒物、酒精、肝臟循環障礙、重症細菌感染(如敗血症)、寄生蟲感染、肝臟腫瘤、自身免疫性疾病、遺傳代謝性疾病、膽道或胰腺疾病等。其中,僅病毒性肝炎有傳染性,其他原因造成的肝損傷並沒有傳染性。

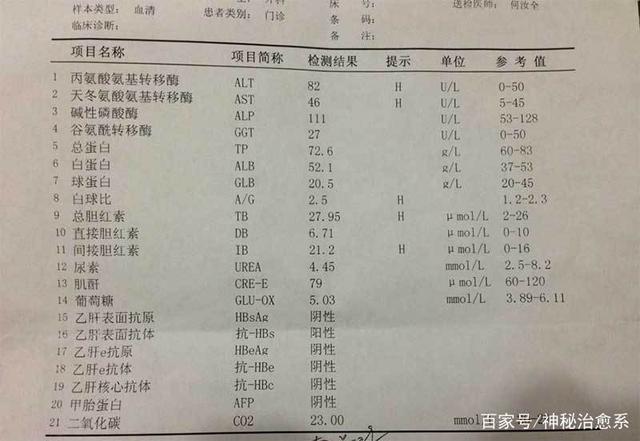

轉氨酶是肝功能檢查中非常重要的一項指標,也是反映肝臟損傷最敏感的指標。轉氨酶主要存在於肝細胞內,是人體代謝過程中必不可少的「催化劑」,當肝細胞發生腫脹、炎症、壞死時,哪怕只有1%的肝臟細胞受損,轉氨酶也會釋放到血液中,使血清轉氨酶升高。但是,轉氨酶升高的程度與肝臟受損的嚴重程度並非呈正比。判斷肝臟損傷程度,需要結合反映肝臟損傷程度和肝臟儲備功能的膽紅素、白蛋白、膽鹼酯酶、凝血酶原時間等指標綜合考慮,必要時還要進行肝臟組織學檢查。

慢性乙型肝炎患者出現轉氨酶輕度升高,並不一定表示肝臟沒什麼問題。特別是年齡偏大和B肝病毒感染時間長的患者,其中部分患者可能已進展至肝硬化階段。我國2015年版《慢性乙型肝炎防治指南》明確提出,對於丙氨酸轉氨酶(ALT)持續處於1~2倍正常值上限,年齡大於40歲者,宜行肝臟穿刺檢查或無創性檢查,明確肝臟纖維化情況後,再決定是否進行抗病毒治療。

一些慢B肝患者應用一段時間口服抗病毒藥物後,肝功能恢復正常,HBV DNA轉陰,就認為病情已得到控制,或由於經濟原因,擅自停用抗病毒藥物,這是非常危險的。停葯後,輕者病情出現反彈,肝功能指標驟然異常,經及時抗病毒、保肝治療可恢復;重者出現B肝病毒耐葯,病情持續進展,甚至發生肝衰竭,危及生命。2015年版《慢性乙型肝炎防治指南》強調長期抗病毒治療的必要性。口服抗病毒藥物總療程至少4年,且停葯後應密切監測肝功能和HBV DNA等指標。

「治療肝病,防治結合」