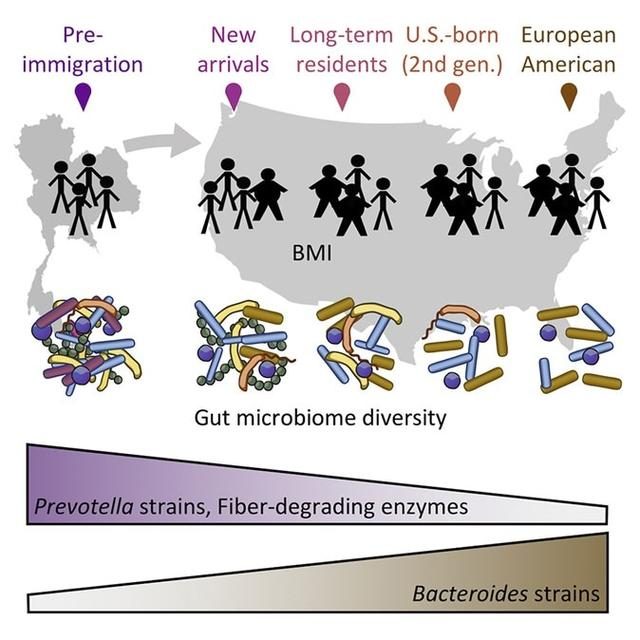

之前的研究表明,發展中國家的人們在腸道微生物組成上往往比美國人更加多樣化。美國的許多移民都會患上肥胖等代謝性疾病,這引發了科學界的關注。一項最新發表於《Cell》上的研究表明,移民在抵達美國後不久,其腸道微生物組的多樣性會逐步喪失,且功能發生改變。這項研究由美國和泰國的研究人員開展,對象包括泰國的苗族(Hmong)和喀倫族(Karen)人群。

資深作者、明尼蘇達大學的數量生物學家Dan Knights表示:「我們發現移民在抵達美國後幾乎立即失去了原生的微生物,然後獲得了歐美人群中更常見的外來微生物。不過,新微生物不足以彌補原生微生物的損失,因此我們看到了整體的多樣性喪失。」

了解更多:

https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(18)31382-5.pdf

研究人員彙集了514名健康的苗族和喀倫族女性,她們分別居住在泰國、生在東南亞但移民至美國,或者隨移民父母出生於美國。同時,他們以36名在美國出生的歐洲裔女性為對照。他們收集了550份糞便樣本用於16S rRNA基因測序。

研究人員發現,無論居住在哪個國家,苗族和喀倫族人群都有著不同的腸道微生物組。不過,在移民到美國之後,這兩個群體的微生物組開始類似於歐洲裔美國人。特別是,每一代的細菌多樣性逐漸喪失,而這種喪失與肥胖增加有關。

與西方人相關的擬桿菌屬(Bacteroides)逐漸取代了與非西方人相關的普氏菌屬(Prevotella)。對55個樣本的深度鳥槍法巨集基因組分析發現,美國對照組有不同的擬桿菌菌株,那些的確含有普氏菌的個體通常隻攜帶一種,而泰國的個體則攜帶多達四種普氏菌。在美國長期生活的苗族居民往往介於兩者之間。

研究人員表示,在美國的居住時間也與微生物組多樣性的減少有關。移民在美國待的時間越長,他們的微生物組就與泰國人差異越大,與歐洲裔美國人差異越小。第一代苗族移民增加了蔗糖、甘油和葡萄糖/木糖的降解能力,但失去了分解植物纖維的碳水化合物降解酶。

儘管個體的飲食狀況與他們的整體微生物組圖譜密切相關,但是研究人員發現這只能解釋17%的微生物圖譜變化,表明飲食並不是唯一的影響因素。

此外,這些腸道微生物組的變化在抵達美國不久後發生。研究人員分析了19名喀倫族個體抵達美國前後的腸道微生物組,發現普氏菌在6到9個月內被擬桿菌所取代。

「當你搬到一個新的國家,你會獲得一個新的微生物組。這不僅改變你擁有的微生物種類,還會改變它們攜帶的酶,這可能會影響你消化的食物種類,以及飲食與健康的相互作用,」Knights談道。「這不一定是壞事,但微生物組的西化與肥胖有關。」(生物通 薄荷)