熏蒸之養生

傳統中藥熏蒸療法的防治範圍很廣,包括兒科、男科、婦科,還有皮膚病、內科、骨科、五官科等。傳統熏蒸療法通過熱能傳遞,讓藥物迅速作用於患病部位,發生作用,醫治方法比較直接簡單,不需要太複雜的要求,所以治療範圍很廣。

說到的養生功能,最突出的優點就是能解決寒濕問題,對於常年體寒,或者體內有寒濕的人來說,經常用蒸妙蒸灸儀蒸一蒸,就能有效改善體質,讓身體變暖,變得更健康。

我們前面講過,寒濕體質的人很容易得一些慢性病,比如心臟病、心血管疾病,還有風濕病等,而這些慢性病一般很難治癒。中醫裡說「虛則寒,寒則濕,濕則凝,凝則瘀,瘀則堵」。血液的擁堵或身體某部分的擁堵,都是造成肌體和器官生病的一個原因,因此要經常疏通身體,讓全身的氣血活躍起來,這樣百病就會消散於無形。

根據中醫理論,人體的很多穴位都關乎全身健康,一些部位的穴位特別容易受寒而導致寒濕入侵,比如肩頸部的大椎穴,寒濕入之就會引發肩頸酸痛,乳腺腫痛,乳腺阻塞和小葉增生等問題;肚臍部位的神闕穴,寒濕入之可引發男性攝護腺炎,如果寒濕淤積在盆腔,還可引發女性婦科炎症、月經不調、經血不暢和痛經,很容易進一步導致子宮肌瘤、卵巢囊腫和不育不孕等問題;腰部的命門穴,寒濕入之會導致腰酸背痛、腎虛和性功能的下降;腳底的湧泉穴,寒濕入之則會引發風濕骨痛、關節炎和腳痛等問題。

除了這些外邪入侵型的寒濕,現代生活方式也給我們的身體造成了很多寒濕問題,比如工作強度太大,造成身心疲憊,或者工作壓力太大,人常常處在精神緊張的狀態下,這都容易讓身體變虛,變寒。現代生活裡,很多人喜歡吹空調,沖冷水澡,穿衣服又單薄或者暴露,這些都容易造成身體寒氣加重,健康出現問題。

應對這些外邪入侵型的寒濕之證,中醫採用的基本原理就是「寒者熱之」,通過各種辦法讓身體變熱,把這些侵入人體的寒濕之氣給逼出去,這樣就能保證身體的基本健康了。

依據中醫治療寒症的基本原理,雙循環遠紅外熏蒸儀釋放的熱量從腳底湧泉穴和臀部的會陰穴向上衝擊,在腿部和腰臀部形成熱力雙循環,強有力的熱量可驅逐人體內的寒濕氣,增強血液循環,促進身體深層次出汗。蒸妙熱力作用的重點在足部和臀部,熏蒸過程裡不會出現蒸普通桑拿時的胸悶和頭部發熱的情況,這又很符合「頭寒腳熱「的養生原則。因此更科學、更健康一些。

雙循環遠紅外熏蒸在減肥美容方面,也有很好的功效。蒸妙蒸灸儀既有蒸汽加熱,也有遠紅外異塵餘生激發人體熱能,而人體暖熱的話,血液循環就會加強,排汗增多。我們都知道,排汗其實就是排毒,是養顏。體內毒素和各種皮膚垃圾隨汗水流水,人的氣色自然就改變了。

減肥也是這樣的效果,體溫上升,脂肪被燃燒,被消耗掉,我們的身體會變得緊實,那些鬆鬆垮垮的身體現象就會得到有效改善。

(1)疏通經絡:可放鬆筋骨,打通人體經絡,促進身體循環,對各種風痛有效。

(2)凈血排毒:可改善人體新陳代謝,幫助排出體內廢物及肝腎毒素。

(3)清毒殺菌:可深入皮下組織,冼凈全身,避免細菌,幫助去死皮,使肌膚美白。

(4)消除疲勞:可使全身放鬆,緩解壓力,身心愉悅。

(5) 活化細胞:通過熏蒸,可使全身細胞活躍,有效改善體質增加免疫機能。

(6)強化機能:可刺激人體微循環系統,改善人體各機能。

(7)美容祛斑:可調節內分泌,預防婦科病,消除色斑。

(8)減肥瘦身:幫助排汗,燃燒多餘脂肪,消耗多餘熱量,使身材苗條。

(9)改善睡眠:熏蒸20分鐘相當於30分鐘運動量,熏蒸後進入深度睡眠。

(10)改善手腳冰涼:可促進血液循環,改善人體循環系統使全身血液循環良好。

經常使用雙循環遠紅外熏蒸儀進行保健養生,那麼人體就會長久保持在適宜的問題,保持正常的免疫力,而健康和幸福也就能常相陪伴了。

獨特的足浴氣灸法

雙循環遠紅外熏蒸儀在運用了傳統熏蒸療法的理論和現代遠紅外高科技之外,還有一大特點,那就是採用了獨特的足浴氣灸法來進行保健和防治疾病。

足部,包括小腿可以說是人體非常重要的部位。俗話說:人老先老腿,還說腿腳就相當於樹根,根基不穩,人整個的健康也就不保。從這些話可看出,足部對我們的健康有多麼重要。

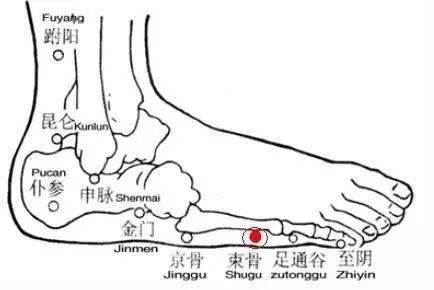

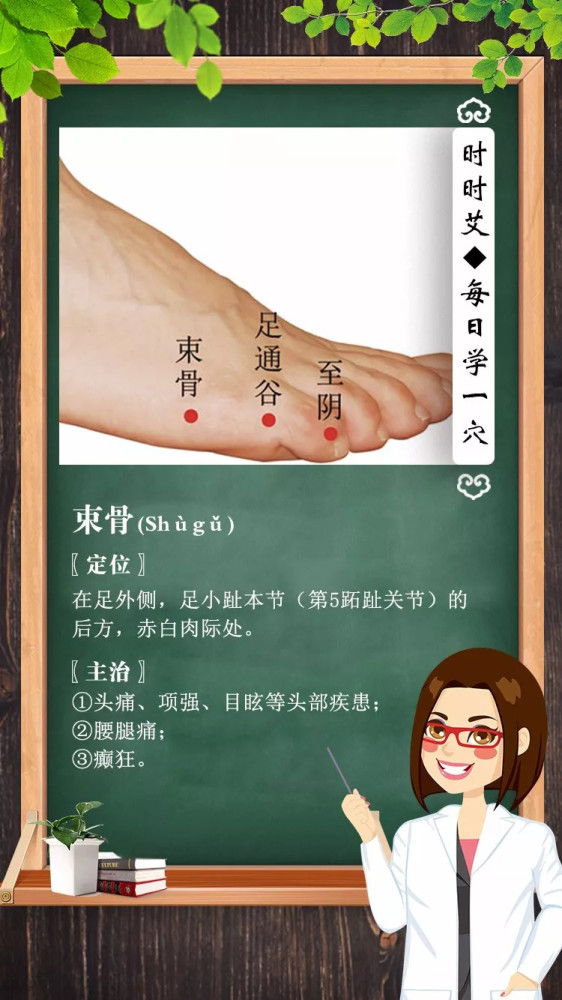

那麼,這些說法有沒有道理呢?答案是肯定的,因為在人體足部和小腿上,分布著人體各內臟器官的反射區和很多穴位,如果能經常刺激這些反射區和穴位,就能影響人體內臟功能,促進人體健康。

下面我們就先簡單說說人體足部的反射區和影響較大的一些穴位。

1.人體足部反射區。

頸椎:位於雙足拇趾根部內側橫紋盡頭處。

胸椎:位於雙足弓內側緣,蹠骨下方從蹠趾關節直到楔骨關節止。

頸項:位於雙足拇趾趾根的區域,第一、二趾骨節縫繞拇趾根部一圈

位置。右側頸項的反射區在左腳,左側頸項的反射區在右腳。

肝臟:位於右足底第四、五蹠骨之間。

眼:位於雙足第二、第三趾骨的根部,包括足底、足背。左眼反射區在右足上,右眼反射區在左足上。

斜方肌:位於第一趾骨起到外側肩反射區之間,成橫帶狀。

腎上腺:位於雙足底第一蹠骨與蹠趾關節間,足底「人」字型交叉點凹陷處。

腎臟:位於雙足足底,第二、三蹠骨近端的1/2處,即足底的前中央凹陷處。

輸尿管:位於雙足底,在膀胱反射區和腎反射區之間,呈線弧形狀的片區。

膀胱:位於內踝前下方,雙足內側舟骨下方,拇展肌側旁突出處。

腹腔神經叢:位於足底中心區,在腎反射區與胃反射區周圍。

心臟:位於左足底第四、五蹠骨間,肺及支氣管反射區的後方。

胸部淋巴腺:位於雙足腳背第一蹠骨及第二蹠骨間縫處。

上身淋巴結:位於雙足外側踝關節前,距骨和舟骨之間構成凹陷的部位。

甲狀旁腺:位於雙足足底內緣,第一蹠趾關節前方的凹陷處。

脾臟:位於左足底第四、五蹠骨之間,距離心臟反射區下方一橫指處。

膝關節:位於雙足外,側骰骨與跟骨前緣所形成的凹陷處。

鼻:位於雙足拇趾腹內側延伸到拇趾甲的根部,第一趾間關節前。左鼻反射區在右足,右鼻反射區在左足。

額竇:位於雙足底的五趾靠尖端約1厘米的區域。左額竇反射區在右足上,右額竇反射區在左足上。

喉及氣管:位於雙足足背第一、第二蹠趾關節處。

肺及支氣管:位於雙足斜方肌反射區後方(向腳跟方向),自甲狀腺反射區向外到肩反射區處約一橫指寬的帶狀區域。

扁桃體:位於雙足足背拇趾第二節上,肌腱的左右兩邊。

食道及氣管:位於雙足底第一蹠趾關節上下方。

胸(乳房):位於雙足足背,第二、三、四蹠骨所形成的區域。

膽囊:位於右足底第三、四蹠骨間,肝臟反射區的深部。

胰腺:位於雙足足底,第一蹠骨中下段,在十二指腸反射區和胃反射區之間。

上頜:位於雙足足背,拇趾趾間關節橫紋前方一條橫帶狀區域。

下頜:位於雙足足背,拇趾趾間關節橫紋後方一條橫帶狀區域。

下腹部:位於雙足腓骨外側後方,自腳踝骨後方上延伸四橫指的帶狀區域。

內尾骨反射區:位於雙足足底內側,沿跟骨結節後方內側的帶狀區域。

外尾骨反射區:位於雙足足底外側,沿跟骨結節後方外側的帶狀區域。

胃:位於雙足底第一蹠骨關節後方約一橫指寬的區域。

頭頸淋巴結:位於雙足各足趾間的蹠骨根部,呈凹字形,足底足背兩面均有。

甲狀腺:位於雙足足底,第一趾骨與第二蹠骨之間彎向遠端的帶狀區域。

大腦:位於足底,雙足大拇趾第一節羅紋面,右腦反射區在左足趾,左腦反射區在右足趾。

血壓點:位於雙足頸反射區的中部。

橫膈膜:位於雙足足背,蹠骨、楔骨、骰骨關節處,橫跨足背的帶狀區域。

橫結腸:位於兩足底間,橫貫足底的帶狀區域。

升結腸:位於右足足底,小腸反射區外側的帶狀區域。

降結腸:位於左足足底,小腸反射區外側的豎帶狀區域。

乙狀結腸及直腸:位於左足足底跟骨前緣的橫帶狀區域。

直腸及肛門:位於脛骨內側後方,趾長屈肌腱間,從踝骨後方向上延伸四橫指的帶狀區域。

腦垂體:位於雙足拇趾趾腹正中央,大腦反射區正中心。

十二指腸:位於雙足底第一蹠骨最後一段,胃反射區和胰腺反射區的後方。

小腸:位於雙足足底,楔骨至跟骨之間的凹陷處,為升結腸反射區、降結腸反射區、橫結腸反射區、乙狀結腸及直腸反射區所包圍的部分。

肛門:位於左足底跟骨前緣,直腸反射區末端,與膀胱反射區相鄰。

足外側生殖腺:位於雙足外踝後下方的直角三角形區域。

尿道:位於雙足足跟內側,自膀胱反射區斜向上延伸至距骨與舟骨之間隙。

攝護腺:位於足跟骨內側,踝骨後下方的三角形區域。

足底部生殖腺:位於雙足足底,跟骨的中央處。

三叉神經:位於雙足拇趾末節外側緣上中段,遠側與額竇反射區外側重疊,在小腦反射區上方。右側三叉神經的反射區在左腳上,左側三叉神經的反射區在右腳上。

小腦及腦乾:位於雙足拇趾外側緣,即拇趾趾腹外下部。左半部小腦的反射區在右腳上,右半部小腦的反射區在左腳上。

失眠點:位於雙足足底跟骨中央,在足底部生殖腺反射區的後方。

內耳迷路:位於雙足足背,第四蹠骨和第五蹠骨骨縫的前端,止於第四、第五蹠趾關節。

舌(口腔):位於雙足拇指第一節底部內緣,靠近拇趾趾間關節的下方,鄰近血壓點的內側。

耳:位於雙足第四、五趾根部,包括足底、足背。左耳反射區在右腳上,右耳反射區在左腳上。

牙齒:位於雙足各趾的兩側。

髖關節:位於雙足外踝下的弧形區域。

腰椎:位於雙足足弓內側緣楔骨至舟骨下方,上接胸椎反射區下連骶骨反射區。

膝關節:位於雙足外,側骰骨與跟骨前緣所形成的凹陷處。

肩:位於足底外側第五蹠趾關節處。左肩反射區在右足,右肩反射區在左足。

肘關節:位於雙足外側第五蹠骨粗隆凸起的前、後兩側。

肩胛骨:位於雙足足背,沿第四蹠骨與第五蹠骨之間延伸到骰骨的帶狀區域。

骶骨:位於雙足弓內側緣,從距骨下方到跟骨止,前接腰椎反射區,後連尾骨反射區。