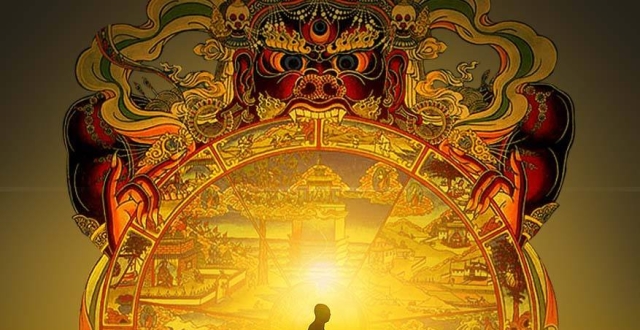

一聽到佛教,很多人想到的應該是各種儀式忌諱。但真實的佛教是那樣的嗎?親身經歷接觸之後你會發現一切都只是你的判斷,而你的判斷只是你的分別不是現實。今天一起聽聽宗薩仁波切講的佛教是幫助我們修心的方法式的佛教,而不是宗教式的佛教。

來源|持明講堂

責編|慧遠

1

佛法的目的是什麽?

就是打破所有的參照物,那就是成佛,因為只要有一個參考點,你就會和它比較、和它競爭,你就會希望達到它,或者,希望避免它,無論哪種情況,都是造作,而任何的造作都是痛苦。跟訓練身體一樣,如果我們訓練我們的心靈,我們的心靈也會得到好處,實際上這樣做的好處更大,它會變得更堅強、更健康,變得更有技巧、更能夠忍耐、更慈悲、更有了解的能力,最重要的是,你能夠更去感謝、接受和享受一些對你好的情況,也更能忍受或接受一些不愉快的事情。

佛並沒有敵對痛苦的態度。在四聖諦裡面,佛從來沒講過你要去解決或者去拋棄痛苦,佛隻講過,你要知道痛苦。你去知道痛苦並不等於你去拋棄掉痛苦,知道痛苦表示你要了解痛苦,而你真正需要拋棄的,不是痛苦,而是痛苦的成因,也就是我們的煩惱。佛教徒通常認為佛是一個超人,他來了,就可以把我們的痛苦清除,這並不是佛去除痛苦的方法。佛去除痛苦的方法是告訴你如何的修心,如何去避免製造痛苦的成因,換句話說,佛並不是教你怎樣去治療痛苦,而是教你怎樣去防止把痛苦製造出來。

為什麽修心會有效?因為佛教最基本的東西就是緣起,佛教徒相信互依而起,而不認為有任何東西能獨立存在。任何一個輪回或涅盤裡面的現象都是互相依靠的,一切依狀況而產生,所以如果情況不對或者產生了差異就會影響到結果,這就是為什麽我們也相信業。

2

那我們怎麽樣來影響因和緣呢?

一般的答案就是你一定要去積累功德,並且不要做沒有功德的事情。

但是要永遠做有功德的事是很困難的,因為我們所習慣的方式比我們目前要做的更有力。因此我們需要修心,修心可以影響我們習慣所有的形式。除非我們的心能夠變得更有彈性,否則我們所做的一切很迷信的修行沒有一個可以影響我們的業。

替別人設想可以說是修心的最基本的一個要件,如果,你對別人的情況並不留意的話,一般來說會產生很多的痛苦和誤解,在類似的情況下,這些痛苦最後都會發生在你自己身上。所謂虔誠心並不是你給老師的一個禮物或者一個感謝老師的報酬,它實際上是一種修心的方式。

3

為什麽我們害怕孤獨?

為什麽我們隨時要找事情來佔住我們自己呢?一個更微細的原因是我們不願意去真正體會孤獨的狀況。孤獨,或者說被別人忽視,是人類非常害怕的一種狀況。

為什麽我們害怕孤獨?有一個非常有趣的原因,就是我們下意識裡不知道我們自己到底是誰。

而我們所製造出來的自我定義的方式實際上都是虛假的。在潛意識裡你想要證明給別人也證明給自己看:你是存在的。但是這一切都不能幫助你知道你是存在的,因為實際上你是不存在的,而“你不存在”這個事實又是你不能接受的。這個就是我們最基本的孤獨。這一切都不能幫助你解除孤獨,因為在潛意識裡你知道你自己是孤獨的。

所以你必須要製造一個空閑的時間讓你去看到你自己,這是非常重要的。怎麽才能看到自己?每天抄經、打坐、誦經等等都是很好的方式。

如果你問我生命的目的是什麽,恐怕我很難回答,但是我們可以在生命中定出很多目標來,這些目標由你來決定,無論你做什麽,都是以某種的規律的形式表現出來的。我們所要做的就是以不偏頗的態度來看我們的生命,如果你能做到的話,這本身就是我們所說的“成佛”。你不要認為訓練自己的心性必須要依靠某一個外在的力量,實際上訓練心性甚至不必要成為佛教徒或做一些很特別的事,你只要好好看著你的生命,每天是怎麽過的,你有什麽樣的期望,你有什麽樣的失敗。

有多少次事情沒有照你期望的那樣發生,所有需要做的除了看著你的生命之外再沒有別的了。選擇吃素仍然是錯誤的,因為你有分別。

我講的是,訓練你的心去認出干擾你的是什麽,就這樣。

4

如何用清淨的見地去看周遭的人和事物?

減少你的判斷和比較。

我們可以把佛的生活對照或應用在我們自己的生活裡,變成活生生的我們的生活。

唯一能把佛法和生活結合在一起的方法就是去仔細地考察你每天乃至每分鐘的生活是怎麽過的。

對結果不要有執著或期望,不管你修什麽法,都不要期望有魔術般的結果出現。

諸供養中,法供養最。分享轉發,自利利他。