一

雖然在中國古代醫學典籍中,很早就有關於「心絞痛」的記載,但在西方醫學的視野中,多認為「心絞痛」症候群,最早是被英國醫師William Heberden於1772年首先描述的。

與之同時代的法國醫生及化學家Fran?ois Poulletier,在1784年第一次從膽結石中分離出膽固醇,當時沒有人知道這種物質與動脈粥樣硬化之間的關係,更沒有將其與「心絞痛」聯繫起來。

與我們見到的牛頓等許多英國名人相似,William Heberden也有一頭性感的捲毛假髮(左),而法國科學家Fran?ois Poulletier髮型明顯稍遜一籌

1799年CH Parry在屍體解剖時,發現死者冠狀動脈內有一些沙礫狀的物質、血管硬化、骨化,並聲稱是引起心絞痛暈厥的主要原因。囿於科技的局限性,在那之後的兩百餘年中,人們關於動脈粥樣硬化性疾病的認識始終止步不前,甚至是錯漏百出。

病理學的進展及病理學家的努力,在動脈粥樣硬化研究的早期階段,起到了至關重要的作用。例如,1904年,德國萊比錫病理學家Marchand正式提出「atherosclerosis」這一概念;1913年俄國病理學家Nikolai Anitschkow使用富含膽固醇的葵花油餵養兔(139天內餵食家兔82.7g),成功誘導出動脈粥樣硬化病變。

病理學家Marchand與Nikolai Anitschkow,看髮型就知道哪個是俄國人

無論大體及顯微鏡下,這種病變的形態學特徵均與人類動脈粥樣硬化病變非常類似。至此,膽固醇與動脈硬化的關係,才逐漸浮出水面;有關動脈粥樣硬化的試驗研究,正式發端。

二

其實,膽固醇及動脈粥樣硬化的相關研究,一直以來都是醫學中經久不衰的前言和熱點。截止今日,已經有12項諾貝爾獎頒給了與之相關的學者。

1985年Michael S. Brown和Joseph L. Goldstein因研究並詳述了LDL-C受體在膽固醇代謝和調控中的關鍵作用,獲得諾貝爾生理醫學獎。這一研究打開了我們理解膽固醇與動脈粥樣硬化關係的一扇大門。

1985年諾貝爾醫學獎獲得者Michael S. Brown和 Joseph L. Goldstein

人們通過LDL-C受體,不僅可以理解膽固醇代謝的途徑,同時也掌握了家族性高膽固醇血症的機制所在。除此以外,對LDL-C受體特點的認識,也啟發了降膽固醇相關藥物的研製,如近幾年橫空出世的PCSK9抑製劑,就是通過抑製循環中的PCSK9,減少LDL-C受體的分解,實現大幅度降低膽固醇之目的。PCSK9及其與LDL-C受體關係的發現,也因此成為當代轉化醫學領域的典範。

1992年Jane L. Breslow和他的同事們在胚胎肝細胞中通過同源重組的方法創建了apoE基因敲除小鼠模型。這是第一個具有與人類相似的動脈粥樣硬化病變的動物模型。喂飼普通飼料血漿膽固醇水準即可高達400~600mg/dl。小鼠5~6周齡單核細胞在血管內皮上粘附,10周後可見脂質條紋,20周後即可出現纖維斑塊,若時間較長還可見到成熟薄纖維帽、大壞死脂核的斑塊,甚至出現鈣化斑塊。

如果說,LDL-C受體的發現,是從膽固醇代謝的機制方面,點醒了研究者;那麼這一小鼠模型的建立,實則是為動脈粥樣硬化的基礎研究,提供了試驗工具。與之相關的研究,也開始突飛猛進。

NO-鳥苷酸環化酶(guanylate cyclase, GC)信號轉導途徑-cGMP生成增加,激活蛋白激酶G(PKG) 磷酸化靶蛋白髮揮生物學作用;這是我們在生物化學教材中,最熟悉的橋段之一。然而這一機制的發現史並不久,還曾榮獲過1998年的諾貝爾生理醫學獎,是關於動脈粥樣硬化研究走向分子生物學的旗幟之一。

三

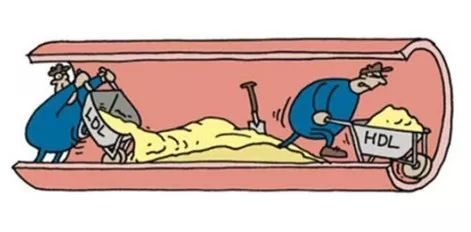

經過漫長的歷程,當前動脈粥樣硬化的研究,已形成三大學說:血栓形成學說、脂質浸潤學說、炎症學說。

血栓形成學說,於1841年由Carl Von Rokitansky提出。他認為動脈壁內層的沉積物,是源於纖維素和其他的血液成分,而不是化膿的結果。後來,由纖維素和其它血液中的蛋白質變性產生了粥瘤,最後這些沉積物被一種包含有膽固醇結晶和脂質顆粒的果肉樣物質所修飾。1981年James T Willerson提出了更為完整的動脈粥樣硬化性血栓形成機制。

血栓學說創始人Carl Von Rokitansky與James T Willerson

動脈粥樣硬化的脂質浸潤學說,是由德國病理學家Virchow於1863年所提出。這一理論認為,動脈粥樣硬化病變主要是因血漿脂質水準增高所引起,但具體是哪種血脂成分,當時人們並不清楚。

1889年, Lehzen和Knauss 報導宣稱,一名男童3歲起便出現皮膚黃瘤,又在11歲突然死亡,其屍檢發現大動脈及冠狀動脈大量黃瘤樣物質沉積,並認為這種黃色脂類物質為甘油三酯。這些認識雖然有失偏頗,卻提供了血脂與動脈粥樣硬化關係的證據。

如前所述,俄國病理學家Nikolai Anitschkow早在1913年就成功複製出了膽固醇所致動脈粥樣硬化的動物模型。但遺憾的是,作為動脈粥樣硬化的第一個實驗產物,Nikolai Anitschkow的研究結果並沒有受到人們的重視,他也沒有採取行動做進一步的研究。

關於膽固醇在人類動脈粥樣硬化中的作用的機制研究,在20世紀40年代才真正開始,因為之前人們普遍認為斑塊是衰老的必然後果,無法預防。經過百餘年的發展,膽固醇理論已成為動脈粥樣硬化心血管疾病的研究的核心理論之一。

炎症學說最早也可以追溯到Virchow,他不僅是脂質浸潤學說的創始人,也在1856年指出動脈粥樣硬化是動脈內膜的一種炎症反應。1999年,R.Ross綜合論述了炎症在動脈粥樣硬化中的作用,使動脈粥樣硬化的炎症理論得到普遍接受。但是動脈粥樣硬化病變不同於普通炎症,是以動脈內膜局部修飾的低密度脂蛋白沉積和內皮細胞激活為前提而發生的動脈炎症。

炎症學說創始人Virchow與Virchow

這一學說,也是目前各類藥物研究中,重要的觀察點之一。如他汀和PCSK9抑製劑,都提示在降低膽固醇之外,還有一定的抗炎作用。但這一作用與調脂相比,似乎並沒有成為主流。

四

除此之外,關於動脈粥樣硬化的學說,還包括單克隆學說、損傷反應學說、

氧化學說、同型半胱氨酸學說、精氨酸學說、剪切應力學說等。雖然這些學說看上去眾說紛紜,百家爭鳴,一派繁榮之相。但關於動脈粥樣硬化的病因學方面,人們至今未能確定始動病因。

1961年William Kannel在Framingham研究中首次提出危險因素的概念,大面積的人群調查研究發現了眾多危險因素,1983年已報導246種。目前確認的危險因素還在不斷增加,現分為三類共達三百餘種。

越發增多的理論工程,讓動脈粥樣硬化病理生理學研究陷入困境。其中,脫離臨床和人體是致命的弊端。由於國內屍檢率過低,人體材料的研究受到很大限制,新鮮人體標本又很匱乏。這種現狀使得近五年國內用人體材料進行介入治療後的病理學研究幾乎為空白。

同時,動脈粥樣硬化疾病的研究多數脫離斑塊,一味追求實驗速度。動脈粥樣硬化是病理學概念,離開斑塊,什麼結果都缺乏說服力。在實驗室中,人們把幾十年的病理過程企圖幾十天、甚至十天內完成,不可能反映體內真實情況。當然,也有部分研究,目標模糊,一味追求NO.1,一味追求分子水準,忽視了真正的臨床意義。

正如本文開始所言,「心絞痛」症候群在我國古代醫學文獻中早就記載。但實際上其背後的機制研究,卻是伴隨著工業革命、伴隨著醫學、化學的進步而逐漸浮出水面的。我國傳統醫學想要在其中佔據一席之地,勢必要接受這一遊戲法則,並按照循證醫學的要求開展臨床研究,藉助現代分子生物學手段,研究其作用機制。

例如,張運院士通過對中成藥通心絡的深入研究,在基礎與臨床研究領域均取得一系列研究成果,相關研究在《美國生理學雜誌》、《歐洲心臟病學雜誌》、《科學報告》等期刊發表。這些研究從基礎與臨床的角度,證實了傳統中醫藥在動脈粥樣硬化疾病防治中的重要地位,在國際舞台上發出了自己的聲音。此類研究思路值得所有從事傳統醫學的人借鑒。正因為動脈粥樣硬化研究的病理生理學已經陷入困境,這是我們的挑戰,也是我們的機遇所在。

國際舞台上的中國聲音

雖然關於動脈粥樣硬化的研究,國人聲音仍然不夠強大,但相信只要找準研究方向,破除思維偏見、破除思維定勢,用好研究方法,向上走,即便一小步,也會有新高度。

TAG: |