短期內,藥監新政將給國內藥企帶來巨大壓力和挑戰,私人資本難帶動創新,臨床試驗水準如不能提升,也會拖慢創新藥的研發

《財經》記者 孫愛民 | 文 王小 | 編輯

“總算快熬出來了!”一位做新藥研發的公司總裁感慨。

六年前,他從一家大藥企離職,在北京海澱區,與六家公司共享一層辦公區,做新藥研發,這是一次“燒”錢又冒險的創業。

十幾個人的小公司,研發費用已“燒”過億元,還沒掙到一分錢。現在,他終於松了口氣,在研創新品種的三個適應症都拿到了臨床批件;其中兩個適應症屬於“全球新”,研發速度一個全球最快、另一個全球第二。

1200公里外,中科院上海藥物研究所研究員楊玉社,也看到了希望——他主導研發的兩個藥物,已將專利轉讓給藥企,兩年內有望開展臨床試驗。

新藥九死一生,楊玉社有切身體會。11年前,他篩選出一款抗菌藥物專利,也轉讓給一家藥企,後成功上市,並拿下國家級、中科院、上海市的多個重量級獎項,然而,這款藥最終並沒有給藥企帶來預期的銷售收益。

一位北京的創業者,一位上海公立研究機構的職業科學家,都在嘗試蹚過創新洪流——滿是焦慮,但豪情不減。尤其當《我不是藥神》刷屏,引發全民追問藥物可及性,更觸動了這些中國藥業人士的內省。

中國創新藥的研發,僅約15年歷史。據藥渡數據索引,2001年-2016年,國內獲批上市一類化學藥僅13個、生物藥16個,而且這些創新藥的國際化程度低,尚無一例是真正“全球新”。

相比之下,美國獲批的新藥,將近一半是突破性創新,超過八成在歐洲或日本獲批上市。

經濟學界將創新視為中國避免落入“中等收入陷阱”的救命梯。目前看,善於改良產品、改進工藝流程的中國企業,在太陽能電池板組件、紡織等效率驅動型行業,以及家電、智能手機等以客戶為中心的行業中展現了一定的創新力;在新藥研發、半導體設計等依賴原始創新的行業,整體乏力。

從引進、消化、吸收,然後漸進式創新,再到自主研發,這是中國提出的創新路徑。製藥業也是從初級的仿製,“me-too”到“me-better”藥。然而,中興芯片危機,將中國“創新缺乏症”,陡然暴露在全球貿易與科技競爭之下,現在藥業被迫站在十字路口,做出抉擇,嘗試研發“first-in-class”藥。

對研發者而言,這是一個最好的時代,卻也充滿了不確定性。生物技術突飛猛進、資本如潮湧入、鼓勵創新的新政頻出,為近百年來中國創新藥最好的一次機會,也關乎一批企業的生死。

搶上風口

20多年前,夏爾巴基金創始人蔡大慶,在美國一家谘詢公司工作,客戶是製藥巨頭輝瑞。那一年,輝瑞研發投入40億美元。“40億美元!比中國民營企業、國有企業研發投入的總和還要多。”他對《財經》記者說。

如今,國內的局面不同往昔,資本正向醫藥領域奔湧。

清科研究中心數據顯示:2016年,中國股權投資市場中,投入到醫藥行業的資本約232億元,是2010年的4倍多。其中,生物製藥佔比最高,投資案例數有64起,投資金額47.21億元,佔比20.3%。

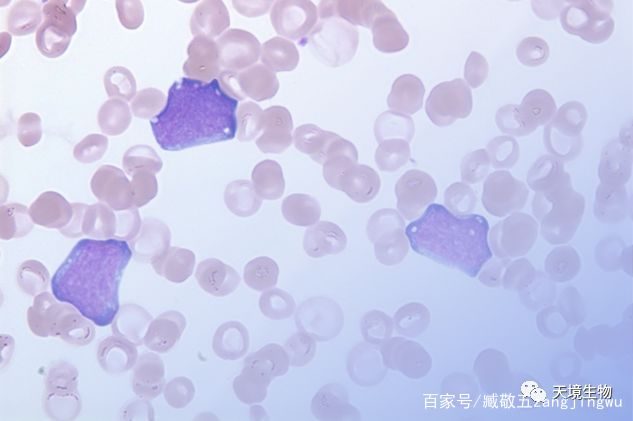

多家藥企嘗試攻克的“first-in-class”,正是坐在風口上的生物藥。憑借迅速拓展的適應症、上市通道暢快等,生物製藥被認為是未來十年最具投資潛力的藥品細分領域。

2017年,生物藥佔全球藥品市場份額的25%,全球最暢銷的100款藥物中,生物藥佔據近半壁江山。中國生物藥的市場規模也由2012年的627億元,增長至2016年的1527億元。

生物藥研發在時間、成本、難度上,並不比傳統化學藥低,被舉到風口上,是因為在時下科學進展中能被開發的傳統化學藥,已被國際大藥企開發殆盡,且幾乎排布了能想到的研發管線。結構複雜的大分子生物藥,還是少有開墾的新地,且有更高的仿製壁壘,對於輸掉了上半場的中國藥企,在這半場上的角逐,被寄予厚望。

A股上市公司中,僅在抗腫瘤領域,就有近70家公司布局生物製藥研發;進入臨床試驗的項目數量,僅次於美國,排名全球第二。

得益於小公司和研發團隊的靈活、高效,創新藥研發的流程更順暢。在美國,十幾個人、甚至幾個人組成的生物科技公司,往往在創新藥研發進入到臨床前階段時,便會選擇高價賣給大型製藥企業。大藥企在臨床試驗、上市申請、專利布局、市場開發方面擁有更多經驗,規模效應與歷史積累,會“加持”新藥成功率。

小團隊和巨頭在近兩年進入一個合作的蜜月期。5月10日,美國禮來公司宣布16億美元收購ARMO BioSciences,獲得了後者最具潛力的可針對多種腫瘤的候選藥AM0010。僅過五天,又宣布收購一家腫瘤研發藥企AurKa Pharma。

有時,上述創業總裁會想,如再開一家公司,或許會採用不一樣的“玩”法。他和研發團隊想走美國生物科技公司的路徑,即新藥進入臨床後就將成果高價賣給大藥企。但現在大股東不同意,因為新藥一旦獲批上市,隨之而來的營業收入,是大股東獲得可觀收益的唯一機會。在創新藥最終獲批進入市場前,他的公司又只能靠大股東的資金“續命”,感恩於此,不得不擱置自己的想法。

兩年前,這位總裁還想同時進行另一個新化合物的研發,增加研發管線,也遭大股東勸阻。因為另辟“戰場”,意味著或將投入另一個六年,追加另一份超過億元的投資,還不一定成功。

香港聰敏地看到生物科技公司的前景和痛點。於是,港交所新規允許尚未盈利的生物科技公司可赴港上市,這給重於研發的藥企多一個融資管道。8月1日、8日,歌禮製藥(01672.HK)與百濟神州(06160.HK)相繼在港股上市。

香港雖允許未盈利的生物科技公司上市,但依舊要求企業專注於研發內容,企業的核心產品需通過概念開發階段,並擁有核心專利,同時證明擁有多隻潛在產品,上市後的募資用途也應主要用於研發。

私人資本難帶動創新

在新藥研發中,臨床研究最為“燒錢”。

北京大學醫學部一位博士生導師,兩年前在免疫治療方面取得進展,在頂級期刊上發表學術論文後,卻沒錢繼續開展臨床研究。

通常,一款創新藥的臨床前研究約花費1500萬元,I期臨床試驗約2000萬元,II期臨床試驗需要4000萬到5000萬元。如此高的費用,科研機構給不了,只能找企業或資本。

“找了幾家資方,都因為項目太早期無功而返。”上述北大醫學部博士生導師告訴《財經》記者。

投資者看重的是研發處於中後期的成熟項目,已經進入臨床試驗、快批產的項目更妙。那些還處在臨床前、臨床中期的早期項目,並不受垂青。

“現在我如果放開了,一個月能見十幾撥投資人,恨不得八成感興趣。”上述創業總裁說。原因是他的針對特殊適應症的新品種屬於“孤兒藥”,已進入臨床試驗階段,“理想的話,2020年就能上市”。

在美國,不同的基金,風險偏好與投資分工不一樣,臨床前、臨床中、臨床後的創新項目都有相應的基金支持,呈現接力投資的態勢。而中國的資本市場,尚未形成多層次、接力投資的資金體系。

中國對種子期和早期項目的投資量,實際處於下降態勢。據美國舊金山灣區理事會經濟研究所2017年發布的一份報告顯示:從2006年到2009年的50%左右,近幾年已下降到40%,且許多資金充其量屬於私募股權投資,而非支持創新企業的風險投資。

“資本對成熟項目的支持是錦上添花,缺的是對早期項目雪中送炭式的支持。”科貝源(北京)生物醫藥科技有限公司董事長程增江對《財經》記者說。

美國種子期及早期的投資項目,通常超過所有投資項目的一半,大量風險投資投向顛覆性的創新,這也是矽谷創業公司成長的保障。

中國醫藥企業管理協會、中國化學製藥工業協會等聯合發布的《構建可持續發展的中國醫藥創新生態系統》(下稱《醫藥創新生態系統》)報告分析,單一資本僅能階段性支持藥物研發,專注早期投資的基金在研發中後期退出通道不暢,造成“私人資本難以投入早期項目,不能真正帶動創新”。

Wind數據顯示,2017年,A股醫藥生物類275家上市公司中,81家藥企研發投入過億元。其中,恆瑞醫藥以(600276.SH)17.59億元位居榜首,複星醫藥(600196.SH)投入15.29億元位居第二。這與跨國藥企每年幾十億甚至上百億美元的研發投入還相差甚遠。

(與跨國藥企每年幾十億甚至上百億美元的研發投入相比,中國藥企投入在研發上的費用相差甚遠。圖/新華)

(與跨國藥企每年幾十億甚至上百億美元的研發投入相比,中國藥企投入在研發上的費用相差甚遠。圖/新華)

在蔡大慶看來,“成熟的藥企,憑借自己的資金,有些力不從心”。由於業績壓力,上市藥企處於矛盾中,研發投入回報低,不能佔大比例;不投入,年報又顯得寒磣。

需要長期專注投入的醫藥圈,迎來的資本卻大多希望短期內就能盈利。

“投資人給我們的錢最長不超過十年,用六七年投入去做新藥、創新,是非常滑稽的。”華蓋資本創始人許小林道出資本的無奈,拿在手上的錢並沒那麽自由,稍微投前一點就成了犧牲品,“大家一邊喊醫藥創新有很大的機會,但是現實中真正落下去是非常艱難的”。

這導致行業內炒短線、炒熱點盛行,多家投資同樣資產,在某些產品上競爭過度。複巨集漢霖生物技術有限公司總裁劉世高對《財經》記者分析,不同的研發團隊一窩蜂做同一個靶點,這是不健康的,“研發、創新本來就要產生差異”。

即便創新成果找到了資本,失敗的風險還是不小。胃病疫苗轉化失敗,就被行業視為一個令人警醒的典型。

2015年9月,國際期刊《柳葉刀》刊發了第三軍醫大學教授鄒全明團隊,關於胃病疫苗(又名口服重組幽門螺杆菌疫苗)的III期臨床研究成果。這一研究被視為中國擁有獨立知識產權的一類藥物。

在論文發表前,鄒全明已找到投資方,然而,先是受合作方股權之爭、增資失敗等困擾,後又遭遇合作試驗的藥廠實際產能與建設產能差異較大,最終歷經近十年,這款學術界認可的創新藥,終未能真正變成藥品上市。

在易凱資本有限公司創始合夥人洪愛琳看來,中國藥業的創新才剛剛開始,對這一領域的投資、企業間的合作方興,“要給資本學習的時間,不管是選擇項目還是投後管理,也許20年後,能達到美國的水準”。

誰花了國家的錢

“從投資人的角度講,企業應該是研發的主流,可現在還不是,國有的科研機構仍是主流。”許小林曾公開稱。

財政的科研投入,常被用來衡量一個國家推動創新的決心。

財政部數據顯示,2017年中國財政支出中,用於科學技術的支出為7286億元,比2016年增長11%;支出總量是十年前的3.4倍。

這筆不菲的經費,通常以科技規劃為平台,流向大學和國有科研院所。楊玉社就很少有來自經費資助方的困擾,與創業公司的境遇不同,他從國家自然科學基金委、科技部、中科院等機構,都能拿到源自財政的科研經費。

在醫藥創新領域,已啟動11個年頭的“重大新藥創製”科技重大專項(下稱“重大新藥專項”),在前十年共部署1641個項目,由中央財政投入143億元。延續此前的遊戲規則,在2018年的申報指南編寫專家組名單中,11名專家均來自高校與科研院所。

中國科學技術發展戰略研究院研究員武夷山認為,國家的科技經費,通過僅由政府部門和科學界制定的科技規劃和項目釋放出去,不可取。

一份針對重大新藥專項的報告指出同一問題,“在專家委員會的組成方面,仍以學術機構和高校的專家為主,缺乏具有真正參與過新藥研發的醫藥行業專家和投資專業人士參與評審。”

重大新藥專項的初衷,確是以實際應用和產業發展為導向。2018年的申報指南還強調,“新藥品種臨床研究課題原則上由企業牽頭申報”,可整個專項的規劃,獨少企業的聲音。

上述創業總裁,曾作為企業代表,為某科技專項提建議。他申報了其中一個臨床項目。參評的7位專家中,都是鑽研合成、藥理、毒理等領域的專家,沒有做臨床研究的。他提出增加臨床研究專家的建議,但“直到現在,審評專家還是那些人,完全沒變化”。

重大新藥專項中,明確規定了研發方向,甚至具體到研究靶點——如“結合特發性肺纖維化等疾病治療藥物新靶點”,再分別對靶點的項目給予支持。

“設計好的,能叫創新?”一位新藥專項申報指南編寫專家組成員對《財經》記者說,有話語權的專家會把自己看好的靶點列入其中,“相關利益團隊更容易申請到經費”。

上述報告指出,“政府在科研基金的分配方面行政乾預過多,往往規定了嚴格的標準和條件,在生物醫藥領域的部分科研基金,甚至會指定資助對某些特定靶點的研究,不利於鼓勵創新性成果的產生。”

從某種程度上,企業在政府的引導下進行創新研發投入,是幫助政府分擔了科技創新的風險,而非政府分擔企業的風險。

從指定規劃,到申請經費、結題審評,這相當於政府送錢搞創新,“只剩下‘跑關係’了”。上述創業總裁說,新藥專項申報中論資排輩太嚴重,“有很多桌子下的交易”。

一旦對國家科研經費的壟斷形成,不但投入效率低下,學術腐敗也接踵而至。有些項目初期基礎研究、預可研都沒做,就能拿到撥款;重複投入、重複研究普遍存在,專項資金挪作他用更是不在少數。

“看著科研經費被濫用的數據,很是痛心。”中國財政科學研究院研究員王澤彩告訴《財經》記者,智能製造、手機芯片相關的專項中的某個項目組,甚至挪出三分之二、上億元的項目資金炒基金。目前,一些違規操作已被移交司法機構。

2006年頒布的《國家中長期科技發展規劃綱要》,被認為是歷史上企業參與度最高的一次。“過去的科技規劃是保密的,不讓公眾、企業參與。”一名曾全程參與的專家告訴《財經》記者。

這次綱要制定過程中,為傾聽企業界聲音,舉辦了座談會。然而,受邀的都是科研院所轉製後的企業,如原鋼鐵研究總院轉製後的中國鋼鐵集團,其派的代表是一名院士。

“形式上是聽了企業的意見,實際上還是科技界自己做決定。”上述專家組成員認為,要想真正讓企業成為技術研發的主體,需增加企業在科技規劃、重大科技專項中的話語權,以此促進國家研發經費的使用效率。

創新藥闖關:關乎中國藥業未來的事,做起來有多難?創新藥闖關:關乎中國藥業未來的事,做起來有多難?

手握國家經費,作為創新第一環的高校、科研院所,能否給中國創新藥研發提供足夠的“智力支持”?

“不能。”身在中國科學院的楊玉社說,至今國內還沒有做出來一個真正原創的創新藥。

以目前中國獲批的四個腫瘤創新藥為例,沒有一個是高校、研究所做出來的。藥智網統計數據顯示,中國藥物相關專利申請者前20名中,高校佔據13個席位,僅有5家公司入選,其中本土企業只有2家。而美國藥物相關專利申請的前20中,輝瑞、禮來、阿斯利康等大藥企包攬前十。

國內大學、科研院所的研究項目以發論文為目的,有的雖申請到專利,但企業還是沒法用。認同這一觀點的,還有蘇州偶領生物總經理謝雨禮,他曾在美國哥倫比亞大學醫學院與默克制藥公司的聯合實驗室中擔任項目主管,據他分析,中國僅局限於一些高水準的研究所、名牌大學有一些零零星星好的項目,而美國幾乎每個高校都有拿得出手的成果。

全球頂級生物製藥公司扎堆的波士頓,被稱為“美國醫療高地”,得益於哈佛大學、麻省理工學院、波士頓學院等高校的技術輸出。

國內高校、科研院所星星點點的成果,不足以為整個行業提供充足的創新“火力”。

“高校一個導師帶幾個學生開小公司的‘小老闆製’盛行,難以形成基礎醫學的積累。”程增江分析,沒有基礎研究的積累,開發就沒有了源頭,因而“中國藥企的科研合作,更多選擇從國外的機構找創新的源頭”。

美國杜克大學戰略和國際商務教授Arie·Lewin撰文稱,“中國的大學直屬於教育部、省級政府,或者一些專業性的大學直屬於某個特定的部委。這種官僚式的控制約束了大學的實驗能力。”

中國的碩士、博士畢業生,首選到高校、國有科研院所就職,即便選擇了公司,也是國企優先,這一風潮甚至影響到“海歸”。美國舊金山灣區理事會經濟研究所的報告顯示:中國78%的高校校長、63%的博士生導師、72%的國家重點和省重點實驗室負責人,是“海歸”。

人才難招,國內企業的研發團隊實力不足以做真正的創新,不得不依靠外部研發力量。“藥企需要我們持續介入”,把專利轉讓給企業後,楊玉社參與了後續研發、後期臨床試驗方案的制定等。

研發人員和藥企的合作常常會面臨尷尬,新藥開發的主導權在企業手上,真正研發的實力在外面的科研人員手裡,他們怕失敗後承擔責任,就會畏手畏腳。安徽一家藥企負責人對《財經》記者說,“敢冒險才能出創新。放不開的話,即便有好的苗子,也難孵化出來。”

一個國家的高素質人才動向,往往決定了其科技創新能力。“日本在經濟騰飛的年代,工科畢業生普遍首選到企業工作。”武夷山說。

由於創新藥研發歷史較短,工業界尚缺乏具有藥物研發成功紀錄的領軍人才。《醫藥創新生態系統》分析,“海歸人才通常也只是新藥研發中某一環節的專家,缺乏端到端完整的創新藥研發的成功經驗。”

在這一鏈條上,多數資本選擇在B輪之後跟投,以降低失敗的風險。“就資本來說,要投資創新藥項目,需要自己有足夠多的博士等專業人才,可絕大多數剛起步的資本做不到。”洪愛琳說。

政府松手

藥企對政策性的檔案充滿了矛盾心態:一方面盼望好的政策頒布,又擔心朝令夕改,甚至出現對自己不利的檔案。

中國一系列的醫藥改革,是通過頒布一個個檔案推動的。近三年,平均每四天頒布一個新政策。

據麥肯錫全球董事合夥人王錦統計,從2015年8月,國務院印發《關於改革藥品醫療器械審評審批制度的意見》,至2018年5月,已頒布250個改革相關的檔案、規章、意見。

目前看,創新創業者是這一系列改革的受益者。如2016年推出藥品上市持有人製試點,意味著研發機構和人員皆可申請注冊並持有藥品批準文號。

作為研究人員,此前鄒全明必須和藥企捆綁在一起,才能轉化成果。因為按《藥品管理法》規定,只有藥品生產企業才可申請注冊藥品,鄒全明和第三軍醫大學都不能申請,除非他們自己具備生產條件。而成為藥品上市許可人後,可委託其他企業生產,也可自建廠。

這在一定程度上緩解了專利所有權、開發權等的糾紛。此前,不少研發團隊與藥企深陷官司,天馳君泰律師事務所高級合夥人張合對《財經》記者分析,這些糾紛直接拖慢了創新成果轉化、上市速度,甚至會讓項目“流產”。

不過,看政策“眼色”行事的藥企,這兩年也倍感來自監管部門的巨大壓力。上述創業公司總裁分析,藥監部門過度追求“零風險”,對臨床試驗的要求太多。與國際通行的臨床試驗管理規範(GCP)相比,中國臨床試驗的準入門檻偏高,如要求研究者,必須是“在醫療機構中具有相應技術職務任職和行醫資格”。

雖出於用藥安全考慮可以理解,可“整體太過保守,有時略顯‘死板’,對企業創新是一種障礙”。上述創業公司總裁希望,藥監部門可適當參考美國的監管尺度,“美國政府整體是信任公司的,你給我的數據,我認為是真的。藥企造假也沒意義,一上臨床就暴露了”。

國內對科技創新的容錯機制不夠完善,有時會偏離科學與產業發展規律。如重大新藥專項,在2018年度提出的考核指標是:突破一批關鍵技術,相關品種完成臨床前或臨床研究,並獲得臨床研究批件、新藥證書或生產批件。

照此考核指標,項目承擔者隻許成功、不能失敗。上述專家組成員說,“研究水準再高的科學家也做不到這一點,更何況是直接面向產業的藥企。”

多家藥企負責人接受《財經》記者採訪時表示,與其規定好固定動作、嚴加看管,不如直接對企業創新給予減稅激勵。

醫藥企業對於減稅的呼籲,持續了多年。2017年的《政府工作報告》,提出了多項面向小微企業的減稅舉措,其中包括“研發費加計扣除由50%提高到75%”;三個月後,財政部詳列了享受優惠企業應具備的條件。

醫藥行業普遍認為,醫藥合夥人(CSO)將獲此優惠,而研發投入、技術轉讓的優惠政策還有待明確。

隨著標靶疾病的疑難化以及製藥技術的複雜化,研發成本急劇飆升,本世紀初十年間新分子實體的平均開發資本化成本飆升至約26億美元,較上一個十年開發成本增加近一倍。如何平衡藥物的可及性和保持行業的持續創新性,成為業界以及多國政府面臨的巨大挑戰。

“拿開不該伸出的手,創新或許就多一條生路。”上述專家組成員說。政府與創新主體的關係,應該遵循“蘑菇理論”:為蘑菇提供適宜的陽光、雨露、土壤,而不是直接去幹預一個個蘑菇的生長。

責任編輯:陳合群