潰瘍性結腸炎,是主要侵犯結腸和直腸的慢性非特異性的炎症性腸病,病程漫長且反覆發作。這種腸病可引起劇烈的腹部不適及腹瀉,可以發生在任何年齡段,但以20歲到30歲人群中最為多見。潰瘍性結腸炎讓患者長期在吃與不吃之間徘徊,在不恰當的場合和時間奔向洗手間,這毛病,當前發病率在節節攀升,但是,很遺憾,病因至今不甚明確。近期,時隔10年後,美國胃腸病學院ACG發布新版潰瘍性結腸炎管理指南,代表了學界的最新認識。咱們現在就來解讀其中的要點。

潰瘍性結腸炎,最早是在1859年由英國醫生命名的,其簡稱為UG,咱們這兒,於1956年首次報導了23個病例,1978年有了相關的診斷標準,不過,近年來奮起直追,文獻數大幅增加。當前的研究證實,近10年內,病例數上升超過3倍,發病率約在1.45/10萬到2.05/10萬。新版指南的核心是將潰瘍性結腸炎的長期管理目標,設定在維持無需使用類固醇激素的緩解期,使患者擁有更高的生活質量。這其中透出的信息是,該病目前仍缺乏可靠治癒方法。

新版指南首先提示,對於直腸出血和有下腹墜脹感的患者,要考慮是否存在潰瘍性結腸炎,同時應該及時排除艱難梭菌等感染因素,並需要通過下消化道內窺鏡及組織學活檢等方法,來評估病變範圍及炎症程度。指南提出新的分級標準,將UG劃分為輕度、中重度、暴發性等3個等級。往下劃,看具體的定義內容。

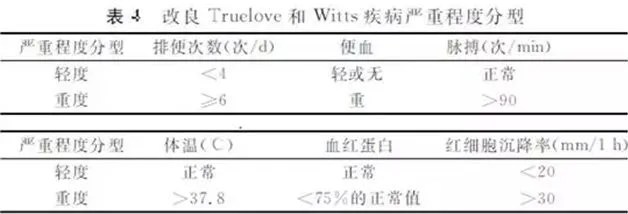

輕度的UG,是指每天大便次數少於4次,有間歇性出血,內鏡下評分為1,C反應蛋白升高,糞便鈣衛蛋白在150到200ug/g;中重度是每天大便次數超過6次,頻繁便血,內鏡下評分2到3,C反應蛋白升高,血沉高於30mm/小時,血紅蛋白低於正常值75%;暴發性UG是指大便次數超過10次,內鏡下評分為3,糞便鈣衛蛋白在150到200,血沉高於30,需要接受點滴治療者。怎麼應對呢?往下看。

潰瘍性結腸炎的應對重點是控制癥狀、使腸蠕動正常化、緩解組織學病變的嚴重性,同時,需要考慮UG的慢性病程特點,預防因治療而產生的毒性癥狀,並解決與UG共存的抑鬱和焦慮。此處對普通群眾的重要提示是,應對潰瘍性結腸炎,要同時關注抑鬱和焦慮癥狀,就是說,鬧肚子與鬧情緒之間會同時出現且相互影響,治腸的時候,還要調治心理。

輕度的UG,指南的建議是從氨基水楊酸鹽誘導治療開始,在6周內評估反應,不能緩解再口服類固醇,指南也提示,益生菌及糞便移植顯示出了不錯的前景,但確切方法還有待接受深入研究的證實;對於中重度活動性UG,指南建議口服糖皮質激素,或者嘗試新型的單抗製劑;對於重度的UG,要進行糞便檢查確認是否有艱難梭菌感染,同時需要住院並使用激素,如果合併中毒性巨結腸、腸穿孔、嚴重出血等,則需要手術。

新版指南,最後強調了結直腸癌預防,建議被診斷為UG的患者,應在8年後開始做結直腸癌篩查。同時指出,惡性變化也可能發生在早期。結腸鏡檢查,需要每隔1到3年重複進行1次,具體頻率取決於患者年齡、疾病持續時間、炎症程度等。指南認為,與UG相關的結直腸癌的典型病變是扁平的和擴散的,而不連續的和腺瘤樣的病變,癌變的可能性較低。總結要點,潰瘍性結腸炎是在世界範圍內發病率不斷上升的疾病,在年青人中更多見,該病目前缺乏治癒方法,且有癌變可能,經常鬧肚子,反覆出現腹部不適和腹瀉者,要提高警惕,及時檢查並進行規範治療。

愛誰,就把健康傳給誰。

你的健康,我的關注。專業人員以科學與人文視角觀察健康,包括快報、細節、提醒、釋疑、觀察、觀點、史話、逸事等系列,內容為作者魏宏嶺及團隊原創作品。拒絕未經許可的一切形式的盜用、盜鏈及轉載,否則將依據相關法律予以追究。