(圖片來源:全景視覺)

崔桂林/文近年來,“終局思維”成為了一個在創業者、投資人和媒體中廣泛傳播的高頻詞匯。究竟什麽是“終局思維”,不同的人做出過不同的解讀。2014年,阿里巴巴參謀長曾鳴曾經用“終局、布局、定位、策略”來概括阿里的戰略步驟,2016年,他又對“終局”做了更詳細的闡述,指出要不斷地思考產業的未來,但在落地時則不必糾結於最優狀態,重要的是當下的動作符合未來大勢,只要方向對,在幾波風浪中活下來,終局也就清楚了。

不過,在經歷過大風大浪的楊浩勇先生那裡,“終局思維”則充滿了“算大帳、不算小節,短期內可以為達目標不惜代價”的戰鬥意志,通過鋪天蓋地的廣告投放與短期聚起來的規模優勢,期望構築起瓜子的護城河。這不足為奇,在過去幾年,找到一個潛在的大市場、融到足夠的錢、前赴後繼、快速燒出一個市場的絕對頭部選手、然後IPO或者並購,皆大歡喜,這種模式也確實讓很多長袖善舞的玩家體會到了王者的榮耀。這樣的“終局思維”讓空氣中彌漫著“將軍百戰死、壯士十年歸”,“劈開紅海,終到迦南”的英雄主義味道。“終局”是個圍棋術語,指對弈時一局的終結。如果說終局意味著一路博弈後演變出來的均衡、穩定的態勢,那麽無論是曾鳴教授的以終為始,還是楊浩勇先生的百戰功成,在變幻莫測、裂變分化、顛覆式創新屢見不鮮的當今商業裡世界裡,在連GE都被剔除出了道瓊斯指數的ABC時代,真的還有什麽的“終局”嗎?

拚多多式的新選手

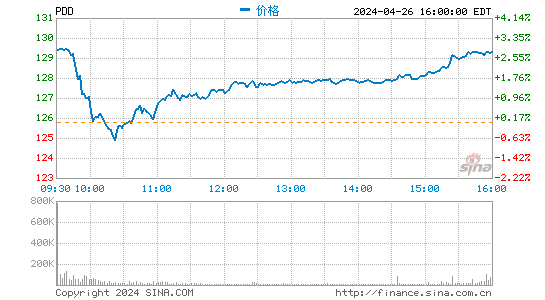

2018年夏天,拚多多“意外”赴美上市成為了輿論焦點,根據拚多多11月20日發布的Q3季報,拚多多收入同比增長了697%、較Q2環比又增長了24%,顯示了來自市場的真實、強勁的支持。一部分人的吐槽歸吐槽,另一部分的買賣歸買賣,吵吵鬧鬧無礙生意紅紅火火。

拚多多的創始人黃錚在致股東的信中說,“拚多多不是一個傳統的公司,它在大家都覺得電商的格局已定,歷史書已經寫完的時候誕生,……建立了一種新的購物模式,……它的飛速增長表明它有著巨大的潛能和無限的未來的可能性”,明白無誤的否定了所謂“大局已成”、“塵埃落定”的說法。

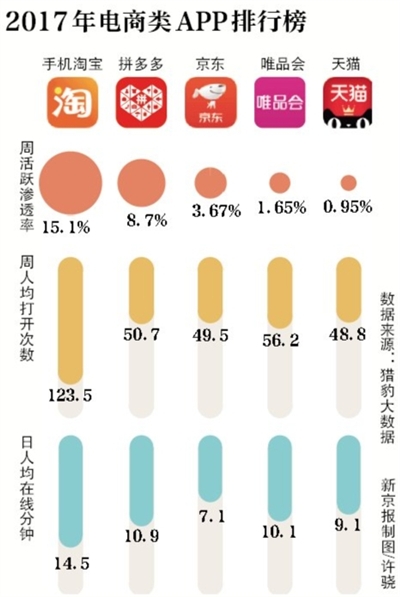

其實,即使不考慮唯品會、蘇寧、一號店等品牌電商長期在與天貓、淘寶、京東爭奪流量,就在過去幾年,除被視為“異類”、介於廉價電商與微商之間的拚多多之外,還有小紅書、網易嚴選、小米有品等一眾應對消費分級的新興電商品牌也在悄然崛起,依托各自品牌的基礎流量,不斷拓展他們的邊界。有意思的是,網易嚴選在天貓、京東、拚多多上也都開設了店鋪,投放的商品種類不盡相同,在拚多多上以箱包、內衣為主,在天貓上則是以食品為主,而在京東上則以家居用品為主,充分反映了商家對不同電商平台的定位和調性認知。

如果說“終局思維”眼中的電商世界是魏蜀吳天下三分的話,現實中的電商世界更像是仍在春秋,雖齊晉楚秦大國爭雄,但鄭魯宋燕吳越也過的有色有聲。清華大學的朱恆源和楊斌兩位教授今年上半年曾經出版了一本《戰略節奏》,介紹了觀察市場演進和動態思考戰略的框架,用戰略節奏的視角看,當下的零售電商平台業態實際上正處在一個壟斷競爭的分眾市場中,消費從來都是形形色色的,恰如供給事實上也從未千篇一律過。

戰略節奏

自1999年8848網站開通算起,中國的電商行業已經弱冠成年。ebay在中國的折戟沉沙、亞馬遜的不溫不火、淘寶天貓的枝繁葉茂、支付寶與境外投資者的糾葛、當當網的起伏、京東的蛻變、國美與世紀電器的婚姻、蘇寧的聲東擊西、千團大戰、唯品會、新零售、阿里對大潤發的收購、騰訊的投資與流量加持……中國電商前20年的發展歷史可謂精彩絕倫。

早在2008年,馬雲就曾做出過C2B模式是電商行業的未來的判斷。在用戶增速趨緩、天貓獨立成家的背景下,2012年曾鳴教授也指出,未來的電商形態會是“C2B+SNS”,即買賣流程重塑+電商社交服務化。此後,天貓預售頻道上線,聚劃算啟動了家居與家電品類的聚定製平台,阿里開始了C2B+SNS的嘗試。不過,在接下來的幾年裡這種嘗試並沒有掀起太大的風浪。隨著2015年盒馬鮮生的成立,阿里的注意力逐漸轉向了實體零售數據化、線上服務本地化的“新零售”。關於線上業務,曾鳴教授則在2017年提出了S2b(服務小型商戶的供應鏈平台)、S2b2c(支持小型商戶、同時服務消費者的服務平台)的新構想。

此時再看看拚多多的樣子,用阿里嘗試未果的“C2B+SNS”做鏡子照一照,不禁會懷疑人生,拚多多怎麽會不在阿里陣營中?

我們究竟該如何給拚多多定位呢?它究竟是代表著電商未來的C2B+SNS模式的早期雛形,是顛覆式創新,還是僅僅是解決廉價供需的細分電商呢?或者說,用戰略節奏的語言解讀,它究竟是開啟了一根新的S曲線,還是僅僅是原有商業曲線上做的細分切割呢?

隨著中國網民數量、移動上網人數接近飽和,從快速發展的增量市場到增長放緩的存量市場競爭,這是處在電商舞台中央的阿里和京東自然要面對的變化。2011年,阿里就把淘寶分拆成了三家公司,其中一家就是現在的天貓,專注品牌商家的B2C業務;2015年,京東也停止了C2C模式(拍拍網)的平台服務,雖然比阿里遲了很多,但思路異曲同工。總之,大平台的主戰場集中到了大品牌、大賣家、大市場、大生態,更新的意味非常明顯。

從產品市場的供需看,當天貓獨立、淘寶打假、京東向“多、快、好”而不是“省”的方向發力的時候,不得不說,原有低端供給和低端消費的需求被“消費更新”的主流話語所忽視了。眾所周知,中國是一個三大差別仍在、多層次結構並存的不均質市場,即便是“消費更新”,不同消費群體所體現出來的消費形態也存在巨大差異。換句話說,低端市場的供需並不因主流電商的集體更新而自然消失。有人說這是“暗市場”,其實並不準確,因為這種掩蓋在主流關注和主流話語之外的弱區域在各個領域都存在,它既不暗也不弱,只是很多人聽不到他們的聲音。2015年以後,智能手機、移動互聯網完成了向中國三線以下城市、鄉村的滲透。2017年,36%的農村人口已經上了網,微信的用戶量達到了十億,微信支付開通了,支付問題也得以解決。這意味著,有基本消費能力的人口基本上都成了電商的潛在用戶。

毫無疑問,中國已經是全世界最大的互聯網市場,電商作為一種商業形態,在完成對主要城市中等收入以上人口(為方便起見,本文稱之為“中心市場”)的全覆蓋後,仍然在向更廣大的3-6線城市、鄉村和城市中低收入群體(為方便起見,本文稱之為“縱深市場”)滲透。市場縱深是中國經濟發展的顯著優勢,而縱深市場的消費群體有著與中心市場大眾不同的收入水準和消費結構,這也同樣不隨線下消費的在線化而改變。相反,正是“便宜”、“方便”的基本屬性幫助電商實現了對縱深市場的滲透,把人們的消費請到了網上。

拚多多正是在這樣的環境下誕生的。低價是拚多多的標簽,在“低價就是差異化”的邏輯中,備受吐槽的品牌、服務等等其實是次一級的價值,“拚得多、省得多”的廣告言簡意賅、深入人心,GMV的持續高速增長即是證明。

價值鏈,而不只是流量

湖畔大學的梁寧女士曾形象的描述,“阿里巴巴做了中國電商科普的工作,把那些完全對互聯網電商沒有概念的人拉到網上來”。從價值鏈的角度看,在拚多多誕生前,支撐電商行業價值鏈的設計、生產、批發、倉儲、物流、終端配送、支付、第三方平台服務、廣告等要素都已經被阿里、京東等先行者打磨成熟,特別是物流體系和移動支付,更是幾乎與移動互聯網同步完成對縱深市場的滲透,讓拚多多這樣的後來者無需經歷前人在價值鏈上拓荒的艱辛,就可以在良好的基礎設施上繼續前進,盤整資源,做新的探索。

在與消費者的互動界面中,拚多多最大的創新在於社交拚單模式行銷、遊戲化運營和資訊流推薦,其實做縱深市場,這些動作有著深層次的社會基礎。

拚單模式與限時團購類似,相比當年的千團大戰,拚多多擁有了來自移動社交平台的強大支持。在微信二級頁面錢包中,拚多多被歸入了“限時推廣”的類目,與騰訊王卡並列,相比下方的滴滴、京東、美團、蘑菇街、唯品會等,拚多多的位置更為醒目,這也一個側面上顯示了騰訊眼中的親疏。

其實,從絕對市場滲透率上看,拚多多與淘寶仍然有很大的差距,淘寶在流量獲取上仍然擁有無可比擬的優勢。千人千面的個性化頁面推薦阿里很久以前就已經在做,並不新鮮,但像今日頭條推送資訊一樣,用產品本身的傳播、裂變程度作依據給予優質曝光位支持,用“快樂”“分享”的體驗增加用戶粘性,從而進一步刺激傳播與裂變,這是非常獨特的創新。

如果說“互聯網的上半場”是流量邏輯,那麽天貓、京東等主流電商基本上解決了對中心市場用戶的資訊觸達,而社交工具必要性和有效性並不突出;在“互聯網上下半場轉換之際”,對耕耘縱深市場的拚多多來說,僅僅資訊觸達顯然是不夠的,用戶需要有強度的影響、激發和震蕩,而社交平台的引入和傳播工具的充分利用,就是補足與用戶互動、觸發購買行為的最後一塊價值鏈拚圖。

如果仔細看唯品會的用戶結構,會發現它與拚多多是高度相似的,不妨大膽猜想,以經營服裝為主的唯品會如果如拚多多般引入並充分使用社交工具,效果應該也不會錯。

總的來說,騰訊持股鋼彈18.5%的拚多多,實際是將社交平台和社交工具作為價值鏈的一環來進行深度整合開發的,這與傳統意義上的流量思維、即最大化實現用戶觸達的概念並不相同。主流用戶特質不同、社交工具的有效性和利用強度不同,這可能也是阿里早先做SNS嘗試不理想的主要原因。

供應鏈的改造

在產業價值鏈層面,最值得關注的應該是拚多多通過社交傳播、拚單團購在C2B意義上的嘗試。B2C是商品現貨模式,C2B是商品期貨模式,兩者在價值鏈內部的互動模式有很大的不同。曾鳴教授曾經撰文對C2B模式做過詳細的拆解,互聯網技術的商業滲透、柔性化生產、巨型網絡零售平台、社會化協作的供應鏈,這四種趨勢合力形成的C2B鏈條,即消費者零售商批發商供應商(生產者)的鏈條,將逆轉工業時代的價值鏈傳導方向,產生極大的社會價值。

在B2C、C2C模式中,儘管物流效率在不斷提升,但鋪貨邏輯中的實物庫存,無論發生在廠家一側還是由流通企業承擔,總之仍是必要的;而眾所周知,庫存伴隨著成本和風險。

C2B的模式下,消費者集合預定,供應商照單組織生產和供貨,本質上是用來自購買者的無形的“資訊和時間庫存”取代了一直以來由賣方承擔的實物庫存成本和經營風險,在買賣雙方的信用得到平台保障的情況下,用時間機會成本較低用戶的時間置換原本供應商承擔的庫存成本和經營風險,顯然是多贏的解決方案,意味著價值鏈效率的實質性提升,具有重大的意義。這正是電商長期以來探尋的方向。

其實,在B2B的工業品採購中,大型物資的訂單生產早就是常態,只是,在消費品領域,由於供應鏈資訊化、物流、規模經濟等種種問題,C2B訂單生產一直沒有找到成規模的突破口。

拚多多用社交裂變的方法聚合確定性、成規模的購買意向,賣方依據買方的期貨性的購買資訊組織生產和供應,這是很清晰的C2B實踐。在這種模式下,貨幣形式上的低價不僅合理,而且產生資源市場意義上的效率利潤。黃錚在接受採訪時也說,“供應鏈更新將是我們很長時間內的戰略重點,拚多多的最終模式是使得上遊能做批量定製化生產,但我們現在對上遊的投入和整個產業鏈的賦能都太弱了”,可見拚多多的志向遠不止做一個低價標簽的細分電商。

另一個有意思的視角是,整體上看,C2C、B2C模式電商用戶與C2B模式電商用戶進場的順序是相反的。中國C2C、B2C電商購物的普及基本上與互聯網、智能手機、移動互聯網的滲透同向、同步,總體上沿著從中心城市到邊緣城市、從城市年輕中產階層到中年、中低收入階層的順序展開,嘗鮮的是城市中產階層和年輕人,而縱深市場用戶則進入的較晚;而從拚多多的商業實踐看,C2B模式的電商購物則首先在縱深市場用戶中推廣開來,而中心市場用戶則進場較晚。可以想象,隨著越來越多的用戶體驗C2B模式預購,當社會整體上認可C2B的意義和價值之後,無論是否仍然依靠拚多多式的社交傳播,這個模式的電商形態將會得到進一步的發展。

機會視窗

從C2C、B2C到C2B的變化涉及價值鏈和社會習慣的深刻變革,資訊、數據、運營、傳播等方方面面都將面對諸多挑戰,多年前阿里做尚且嘗試未果,何以年僅三歲的拚多多敢於趟如此深之河?

在上市前的拚多多的投資者中,騰訊、高榕資本、紅杉資本、IDG等巨頭悉數在位,騰訊甚至自B輪後一路加碼,先後投入十幾億美金,視為己出;更不必強調網易丁磊、順豐王衛、步步高創始人段永平和淘寶創始人孫彤宇從天使階段就開始的背書與支持。數據顯示,與其他主流電商重度依賴APP端流量不同,拚多多的月活用戶中有38%來自微信界面內。Questmo-bile數據則顯示,截至2018年3月,拚多多小程式累計用戶數已達2.33億人,遠高於同期京東的0.86億人和唯品會的0.53億人。儘管拚多多廣告開支高昂,但基於微信社交拚團模式,其人均獲客成本其實遠低於其他主流電商。從某種意義上說,基於背後的股東陣容和實際的商業模式,把拚多多看成是騰訊軍團中出擊電商戰場的騎兵先鋒也並不為過。

拚多多今年5月向美國SEC提交了上市申請,7月就完成了上市,從成立到IPO僅用時三年,創造了電商行業的記錄。儘管風頭正勁,但拚多多的模式決定了它仍然需要大量融資資金,以完成進一步的技術、運營和價值鏈的完善,令人乍舌的資本運作,離不開高能量股東的推動。

如果僅看“全網最低價”的口號、“拚的多、省得多”的廣告、“拚團”以及“閑來無事逛一逛”的場景,應該把拚多多歸類到電商細分市場中的低端平台,而中國多層次市場結構中的低端電商市場同樣不容小覷。不過,如果僅是原有電商邏輯中的低端平台的話,那麽即便阿里、京東等巨頭在向新零售戰略轉進的過程中為新玩家提供了機會視窗,那麽這種機會視窗也會因巨頭的重新布局而將這個細分市場再度拆散,拚多多即使想守成也不容易。畢竟,就算是“農村包圍城市”,攻城之戰還是繞不過去的,但“農村後院”的大門其實根本沒有鎖,這所有人都看得見。2018年3月,淘寶上線了特價版淘寶,京東也推出了多年未受到重視的京東拚購。極光大數據顯示,解除安裝淘寶APP的用戶有50.3%流向了拚多多,而拚多多APP的解除安裝用戶中有78.3%流向了淘寶。QuestMobile和獵豹大數據的相關數據顯示,截止2018年9月,拚多多一二線城市用戶的佔比接近50%,拚多多“攻城”之戰的開始,意味著更多元化的用戶構成與更多形式、更大強度的行銷和平台運營投入,就算甩開了那些拚多多的模仿者,面對更大實力玩家,競爭只會讓細分市場繼續細分下去。

但是,另一方面,拚多多依托社交傳播的低成本聚客優勢,真如其所說在C2B供應鏈整合的路上做長線的戰略耕耘、使得上遊能做批量定製化生產的話,說了多年的C2B+SNS的路線將由拚多多趟出來,功莫大焉。這確實是一個革命性的變化,不光對整個電商價值鏈體系意義重大,對整個中國製造的轉型更新也將影響深遠。拚多多的價值觀是“本分”,若本分如此,那麽可以說,拚多多前三年的故事開了一個好頭。根據拚多多Q3財報,在過去的一年中其GMV又比上年度增長了386%,增速相當於行業平均增速的15倍,已經佔到全國網上零售規模的5%。面對美國做空機構的壓力,拚多多的表現堪稱倔強。儘管仍然存在著這樣那樣的問題,誠如段永平所言,三歲的孩子有些問題很正常,但十年之後會非常厲害。因為,縱使在產品市場上低價通常意味著微利,但在資源市場上,價值鏈效率的提升則是實實在在的價值創造,拚多多平台的價值不可低估。從所謂低端、縱深市場開始,通過社交電商的方式完成價值鏈體系的革命,將在中國商業史上留下濃墨重彩的一筆。

總之,拚多多打開了一個多年前阿里曾經暢想過、但未順利實現過的C2B+SNS的盒子,無論接下來電商業態將演繹怎樣的競爭烽火,可以說,電商的終局還遠到來。

(作者系清華大學全球產業研究院研究員)