天樞【別名】長溪、谷門(《針灸甲乙經》),長谷、循際、谷明、補元、循元、大腸募(《備急千金要方》)。

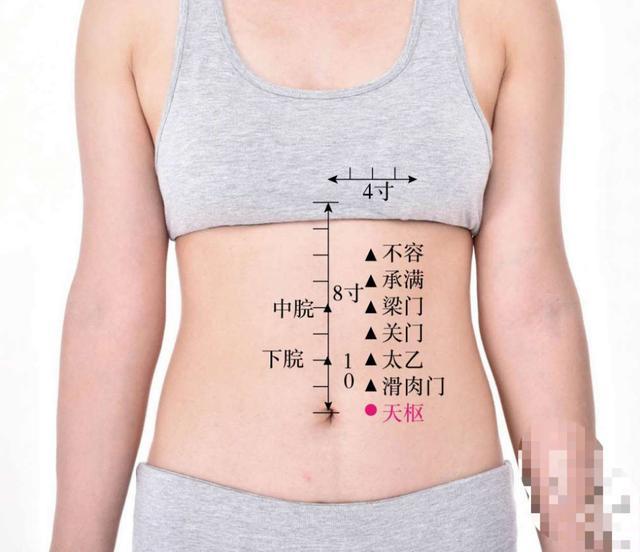

【位置】平臍中,距臍中2 寸。

【解剖】①肌肉:腹直肌及其鞘處。②血管:第9 肋間動、靜脈分支及腹壁下動、靜脈分支。③神經:第10 肋間神經分支。

【釋字】《說文解字》:「天,巔也。」《說文解字》:「樞,戶樞也。」

【釋穴】天即天空,樞即樞紐,天樞者,天的樞紐,是圍繞天的中心旋轉的。北斗七星中的第一顆星稱為天樞,北斗是由天樞、天璿、天璣、天權、玉衡、開陽、搖光七星組成的,北斗七星在古代天文學中佔有重要地位,古人把這七星聯繫起來想像成舀酒的鬥形,天樞、天璿、天璣、天權為鬥身,古曰魁;玉衡、開陽、搖光為鬥柄,古曰杓。北斗七星屬於大熊座。天樞星是以北極星為中心,把天璿、天樞連成直線並延長5 倍距離,即可找到北極星,北極星是夜空中心,是不動的,以天樞為首的北斗七星環繞之而行,鬥柄指東天下皆春,鬥柄指北天下皆冬,鬥柄指西天下皆秋,鬥柄指南天下皆夏,由此而確立四季。

天樞穴位於臍旁兩寸,左右各一,肚臍即神闕穴,是先天所遺留,位於軀乾中央,《素問》:「天樞之上,氣象主之;天樞之下,地氣主之;氣交之分,人氣從之,萬物由之,此之謂也。」因此天樞穴與神闕的關係,好像北斗七星圍繞北極星旋轉,針刺或按揉該穴,按照左升右降方向調氣,可帶動身體軀乾氣機運行。

腹部有三個樞紐:第一,天樞穴本身是中心,天樞在肚臍旁。《內經》有說,腰以上為天,腰以下為地,身體前部就是以肚臍為中心,以上下應天地。天樞是胃經的腧穴,胃屬土,居中焦,五行為土,以天之氣而論,地位於中心,這個中心在人體就是天樞穴,在天上就是北斗七星的第一顆星。第二,以神闕為中心,神闕位於任脈,任脈統一身之陰,精藏為陰,神闕以上「精化為氣」,神闕以下腎藏精,神闕為人體的中心點,也就是陰陽的中心,相對於北極星的位置。第三,天樞還以太乙為中心,太乙是後天之本,太乙對應紫薇垣,是天球的中心。

【氣血運行狀態】足陽明大腸經血氣從頭走足,經脈氣血運行至此,經氣發於皮下而為天樞穴,居人之中,應天地之中,天地陰陽合和相交之氣。

【穴性】本穴屬足陽明胃經腧穴,運氣為燥土,五行屬土,六氣為燥。天樞居人之中,天之中心,天地氣交,陰陽升降和調,地氣上為雲,氣象下為雨,可斡旋中焦脾胃,升脾氣,降胃氣,中土之氣為後天水谷精微之氣的根本,因此天樞可補足正氣。本穴是大腸經募穴,可調節胃腸中的水液升降,主治大便秘結與泄瀉。

【主治】腹脹腸鳴,繞臍痛,便秘,泄瀉,痢疾,月經不調。

【應用】《針灸甲乙經》:腹脹腸鳴,氣上沖胸,不能久立,腹中痛濯濯。冬日重感於寒則泄,當臍而痛,腸胃間遊氣切痛,食不化,不嗜食,身腫,挾臍急,天樞主之……瘧,振寒,熱甚狂言,天樞主之……臍疝,繞臍而痛,時上衝心,天樞主之……氣疝噦嘔,面腫,奔豚,天樞主之……大腸脹者,天樞主之……陰疝,氣疝,天樞主之……女子胞中痛,月水不依時休止,天樞主之。

《備急千金要方》:小便不利……灸天樞百壯。天樞,主瘧振寒,熱盛狂言。天樞,主冬月重感於寒則泄,當臍痛,腸胃間遊氣切痛。

《針灸大成》:主奔豚,泄瀉,脹疝,赤白痢,水痢不止,食不下,水腫腹脹腸鳴,上氣沖胸,不能久立,久積冷氣,繞臍切痛,時上衝心,煩滿嘔吐,霍亂,冬月感寒泄利,瘧寒熱狂言,傷寒飲水過多,腹脹氣喘,婦人女子癥瘕,血結成塊,漏下赤白,月事不時。

【針法灸法】直刺1~1.5 寸,局部有酸脹感,可擴散至同側腹部。可灸。

【現代研究】

(1)電針急性痢疾患者的天樞,在針後3 分鐘內即有腸鳴音的顯著變化,15~30 分鐘後腸鳴音明顯降低,停針後又恢復到針前水準。這與臨床報導針刺天樞對急慢性腸炎、細菌性痢疾泄瀉、便秘等疾病均有減輕癥狀、加快康復的治療作用相吻合,說明針刺天樞對腸功能有一定調整作用。

(2)治療月經過多,取雙側天樞,用30 號1.5 寸毫針,針尖略向外側刺,留針40 分鐘,行補法,於經前5 天開始至經期結束為1 個療程。

(3)治療泌尿繫結石,以針刺天樞為主穴,配合腎俞、三焦俞等穴,排石率達到50%。

(4)治療習慣性便秘,患者取仰臥位,兩腿屈膝,醫者以強手法順時針按揉患者天樞,先右後左,按揉5 分鐘後,即有微微腹痛,多於次日排便。每晚1 次,連續7 天,即可形成良好的排便習慣。

來源:杏林墨香

本文參考了《穴之道:中醫原創思維下的腧穴解讀》(朱燕中,中國醫藥科技出版社)

聲明:文章轉載僅作分享,如有涉及侵權煩請聯繫,我們將在第一時間進行刪除。

誠邀稿件,歡迎投稿:[email protected]