當神經元變形時,抗抑鬱藥物可能無法發揮作用

神經元生長和基因表達的改變可能與一些抑鬱症患者對SSRI類藥物沒有反應有關

研究背景

長期以來,破壞性5-羥色胺能神經傳遞與重度抑鬱症(MDD)有關,其中選擇性5-羥色胺再攝取抑製劑(SSRIs)是治療抑鬱症的一線藥物。然而,科學家仍然不明白為什麼這種療法在近30%的MDD患者中無效,並且尚不清楚這些患者中5-羥色胺能神經元的改變是否以及如何促成了他們的SSRI耐葯。

現在,Salk研究所的研究人員發現了SSRI耐葯患者神經元生長模式的差異。這項研究發表於2019年3月22日的《分子精神病學》(Molecular Psychiatry)雜誌上,它對抑鬱症以及雙相情感障礙和精神分裂症等其他精神疾病都有影響,這些疾病也可能與大腦中5-羥色胺系統的異常有關。

研究者稱,隨著每一項新研究的開展,他們對神經精神疾病(包括重度抑鬱症)背後複雜的神經迴路有了更全面的了解。這篇論文,連同他們最近發表的另一篇論文,不僅對這種常見的治療方法提供了見解,而且還表明,其他藥物,如5-羥色胺能拮抗劑,可能是某些患者的其他選擇。

研究概況

抑鬱症的病因尚不清楚,但科學家認為這種疾病與大腦中的5-羥色胺能迴路有關。這在很大程度上是因為SSRI類藥物能夠提高神經元連接處神經遞質5-羥色胺的水準,幫助緩解許多抑鬱症患者的癥狀。然而,為什麼有些人對SSRI類藥物有反應,而有些人卻沒有,其機制仍然是個謎。解開SSRI耐葯之謎一直頗具挑戰性,因為它需要研究大腦中1000億個神經元中使用神經遞質5-羥色胺進行交流的30萬個神經元。

誘導多能乾細胞(iPSC)有助於研究患者特異性神經亞型,從而能夠發現與疾病相關的表型,但這些亞型通常在活體患者中是無法獲得的。科學家最近克服這一障礙的一種方法是在實驗室中產生這些5-羥色胺能神經元。

該團隊在《分子精神病學》上發表的前一篇論文顯示,SSRI無反應者的5-羥色胺受體增加,這使得神經元對5-羥色胺反應過度活躍。本文試圖從不同的角度來研究SSRI無應答者。

研究者想知道,與使用源自MDD患者的5-羥色胺能神經元的應答者相比,SSRI無應答者的5-羥色胺生物化學、基因表達和迴路是否發生了改變。使用來自實際MDD患者的神經元,為SSRI應答者與非應答者之間的比較提供了一種新穎的方式。

通過對800名MDD患者的大規模臨床研究,研究人員選擇了最極端的SSRI反應病例——服用SSRI後癥狀顯著改善的患者,以及沒有發現效果的患者。研究小組從這些患者身上採集皮膚樣本,並將細胞重新編程為誘導多能乾細胞(iPSCs),從而創造出他們可以研究的5-羥色胺能神經元。

他們研究了患者5-羥色胺神經元中的5-羥色胺靶點,包括產生5-羥色胺的酶、轉運它的蛋白質和分解它的酶,但結果沒有發現組間生物化學相互作用的差異。相反,研究人員觀察到神經元對形狀的反應不同。

與健康對照和應答組相比,無應答患者來源的5-羥色胺能神經元在關鍵的原鈣粘蛋白α基因表達降低的下遊,表現出神經突生長和形態的改變。此外,原鈣粘蛋白α基因的下調直接調控iPSC來源的神經突長度和形態。結果表明,5-羥色胺能神經元形態的內在差異和由此產生的神經迴路可能導致MDD患者對SSRI的耐藥性。

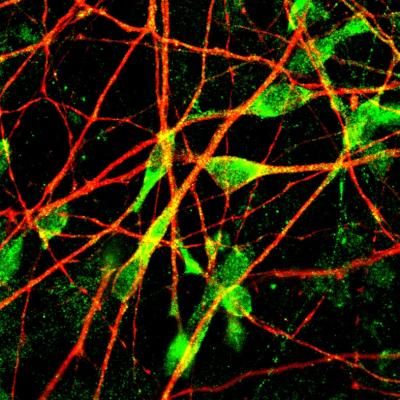

圖:人類5-羥色胺能神經元投射(紅色)和細胞體(綠色)

也就是說,SSRI無應答組的神經元比應答組的神經元投射更長。基因分析顯示,SSRI無應答者參與神經迴路形成的關鍵基因(原鈣粘蛋白PCDHA6和PCDHA8)水準也較低。當這些基因在5 -羥色胺能神經元中失去功能時(類似於之前觀察到的低基因水準),在SSRI無應答患者中,神經元產生了同樣異常長的投射。這些異常的特徵可能會導致大腦某些區域的神經元交流過多,而其他區域的神經元交流不足,從而改變5-羥色胺能迴路中的交流,並解釋為什麼SSRI類藥物對重度抑鬱不能始終有效。

這些結果為研究、理解和治療抑鬱症提供了一種新的方法。下一步是檢測原鈣粘蛋白基因,以更好地了解SSRI無應答者的遺傳學。

TAG: |