嚴正聲明:“商業人物”所有原創文章,轉載均須獲得“商業人物”授權。一切形式的非法轉載,包括但不限於盜轉、未獲“商業人物”授權通過第三方轉載行為,均屬侵權行為,“商業人物”將公布“黑名單”並追究法律責任。“商業人物”隻願與尊重知識產權的機構進行合作。

作者:王不易

來源:商業人物(ID:biz-leaders)

壹

若說起兒時在縣城的觀影經驗,我記得的是兩件事。

第一件事是,小學時學校組織看電影,一個年級的學生站兩條隊伍,在老師的帶領下,手牽手走去電影院。那時看了不少電影,可惜都記不太全了,如今記得最清楚的一部是張藝謀的《一個都不能少》,還有一部是關於小英雄王二小的。最魔幻的是一部普法電影,講了吸毒女如何墮落,給我幼小的心靈留下了不可磨滅的印記。後來才知道,與學校合作是這種小鎮電影院活下去的必要選項,不過後來老電影院還是被拆了。因為根本沒什麽人去。

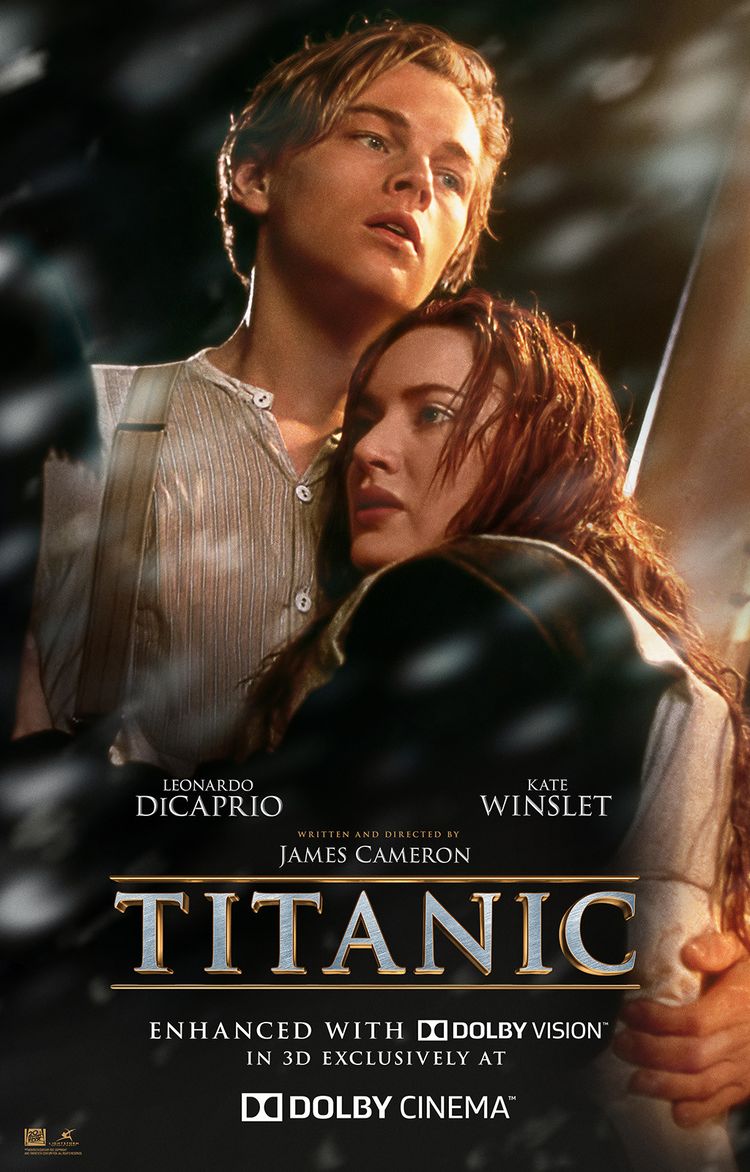

第二件事是,1998年《泰坦尼克號》上映,不知道刮了什麽風,我那小氣的媽居然給我和奶奶買了兩張電影票,讓我們去看。雖然如今火爆的片子很多,但我覺得沒有一部能達到當年《泰克尼克號》的國民深入普及度。畢竟,我媽和電影這檔子事是百分之百絕緣的,當年居然受了影響,自己沒時間看,都花錢讓我和奶奶去看,可見在她看來,《泰坦尼克號》是一個非趕不可的潮流。她大概連《泰坦尼克號》是一部災難+愛情片都不知道,更加不知道裡面有不可描述的鏡頭,那年我9歲。我和奶奶這兩個非目標觀眾,本著不浪費錢的心理,把電影看完了。直到幾年後我上了高中和朋友聊天,我才知道傑克和肉絲最後趴在同一塊木板上時,不是肉絲將傑克推下了水,是傑克犧牲自己救了肉絲。那是偉大的愛情。

《泰坦尼克號》算是縣老電影院最後的輝煌。小鎮人的娛樂生活,除了老電影院,就是文化大世界。文化大世界偶爾放電影,但它更多的功能是舉辦各種晚會,某年六一,我好像還登過台。但無論是老電影院,還是文化大世界,都落在了潮流的後頭。

上世紀九十年代,以膠片放映為主的縣級城市影院都迎來了被淘汰的命運。電視機、DVD機的普及,後又有電腦的普及,佔領了家庭的主要娛樂場景。隨著縣城人娛樂選項的增加,老破舊的縣城影院被驅逐出市場。那些年,我們如果要看電影,得去市裡。還未培養起來的觀影習慣,就這樣被掐滅在了搖籃裡。在之後的十幾年,看電影從來不是小鎮人的娛樂選項,唱K、溜冰、混舞廳、看電視、玩遊戲、打麻將、跳廣場舞……電影再沒佔過上風。

電影院什麽時候再次進入小鎮人的生活娛樂選項呢?我想了一下,應該就是最近幾年的事。

這幾年,縣裡忽然建起了影院,由一家變兩家,由兩家變三家。大概是從2013年起,過年回家看電影超越唱K,成為同學小聚、家庭娛樂的首選。

有這樣一組數據:2015年中國縣城影院達2635家,2012年至2015年縣城影院數量複合增長率達45%,是全國影院數量複合增長率(25%)的1.8倍;在全國影院數量的佔比也逐年走高,由2012年的23%提升到2015年的36%。從縣城影院經營票房來看,2012年至2015年縣城影院票房複合增長率達66%,是全國票房複合增長率(37%)的1.8倍。

縣城影院數量增加的一個主要原因,是一二線城市電影市場飽和後,對下級縣市的自然延展。截至2014年底,我國共有2854個縣級地區,全國城鄉人口數為7.49億,鄉村人口為6.19億,潛在觀影人群規模龐大。

另一個原因,是國家政策的扶持。2013年8月,國家財政部與國家新聞出版廣電總局共同發出《關於縣城數字影院建設補貼資金申報和管理工作的通知》,決定通過國家電影事業發展專項基金對縣城數字影院建設予以補貼。

縣城影院補貼標準是這樣的:中央財政補貼資金每廳補貼標準為40萬元,最多3個放映廳。不到3個放映廳,但符合補貼條件的,按實際放映廳個數補貼。地方財政可以適當提高補貼標準,所需經費由地方自籌解決。中央財政補貼資金采取延後一年、分兩年進行補貼的方式下達。2011年新建的影院,2013年全部補貼到位;2012年新建的影院,2013年每廳補貼20萬元,2014年每廳再補貼20萬元;依此類推。

再加上那幾年在線票務平台的補貼也搞得凶,縣城影院才迎來了第二春。

我家小鎮星光國際影城是2014年開業的,據貓眼專業版數據,星光國際影城2014年全年票房45.3萬,觀影人數1.5萬,平均票價28.8元;2015年全年票房62.7萬,觀影人數2.1萬,平均票價29.6元;2016年全年票房69.1萬,觀影人數2萬,平均票價33.3元;2017年全年票房98.1萬,觀影人數3.1萬,平均票價31.2元;2018年全年票房107.3萬,觀影人數3.4萬,平均票價31.4元;2019年截至目前,票房為7.5萬,觀影人數2416,平均票價31.3元。

凱誠國際影城是2017年下半年新開的,據貓眼專業版數據,2017年票房17.7萬,觀影人數5537,平均票價32.1元;2018年全年票房224萬,觀影人數7萬,平均票價31.6元;2019年截至目前,票房為17.8萬,觀影人數為1423,平均票價34.1元。

凱誠設施要比星光好,服務也比星光好,大廳裡今年還配了全民K歌的練歌房,很受年輕人喜歡。反應在票房上,2018年,星光票房只有凱誠的一半。

小鎮票房逐年增長,在2017年和2018年漲幅最大。一方面反映了小鎮觀影習慣十幾年後的一種回歸,也反映了電影大盤的繁榮。2017年有《戰狼2》以56.8億票房登頂,2018年內地總票房突破600億,更有《紅海行動》《我不是藥神》這樣口碑票房雙優的影片分別以36.5億、31億票房砌高了市場數據。

但在外界刺激與補血之中建立起來的小鎮觀影習慣,很容易像泡沫,一戳就破。我們這一年見過太多的泡沫,從房地產到共享經濟,已經很熟悉催生泡沫產生的手段與泡沫破滅的征兆了。

這幾年回家過年,我也看過幾回電影,觀影體驗很魔幻。有一回大年初一,票賣光了,我表姐在過道加座上和親戚看了一場電影。對於這種神操作,我問她:既然沒座,為什麽不算了。她說:過年嘛。

和一二三線城市消費者為內容驅動有所不同,過年期間小鎮人觀影,屬於社交驅動。一家人,和和樂樂,老人小孩,跟進遊樂場一樣。這也決定了,喜劇片一定是首選,也決定了,流量明星在縣城一定有市場,因為他們是最大公約數。

藝恩谘詢做了《小鎮青年洞察研究白皮書》,裡面寫道:《戰狼》5億票房,一線城市票房隻佔了16.7%,小鎮人很愛國;讓“小鎮青年”登上舞台的是黃曉明和楊冪主演的《何以笙簫默》,儘管口碑糟得一塌糊塗,還是拿下了3.53億票房,“小鎮青年”功不可沒。黃曉明接受採訪時說:“只要普通小鎮青年喜歡就夠了。”《捉妖記》最終能打敗《速度與激情7》拿下票房冠軍寶座,靠的也是小鎮青年的熱情。

所以當觀影成了小鎮人的新年俗,內容就不是擺第一位了。氛圍才是。熱鬧是一定要的。

在外我總是一個人看電影,那個時候內容是第一重要的,補充自我需要的養分。

每回在家看電影,我其實都沒太看進去內容,那種氣氛下,內容不是最重要的,互動與關係維護是重要的。

兩種驅動無分高下,只是當別的過年娛樂項目足以替代觀影,恐怕眼前的繁榮都會成泡影。

縣城地方不大,不包括下面鄉鎮,開車繞一圈最多半個小時,計程車最多十塊。就這樣一個小縣城,目前第三家影院又要開張。當觀影驅動非由內而外,又不夠持久,電影大盤增速放緩,其實很令人懷疑縣城影院的自我生存能力。除開節假日,縣城影院的空置率很驚人。據貓眼專業版數據,只要是非節假日,縣城影院單日票房大多不超過3000元,最少的時候只有幾百,而春節單日票房最高可達5萬。

所謂下沉,其實落在縣城,是正在消費更新。但這種消費更新是真調動消費,還是滾油烈火造繁榮,燒完便止?

貳

這次回鄉還有兩個最直觀的感受:

一是處處起高樓。

到家那天下了火車回家,從火車站到我家幾公里的路程,便起了好幾個建案。印象最深刻的是碧桂園開發的小區,緊挨縣一中和升學率很高的中學,修得富麗堂皇,晚上路過,亮化工程讓你睜不開眼,我不禁疑惑,這還是我家嗎。

還新修了一個生活廣場,叫玉龍。一棟二十幾層的高樓,我舅媽在裡面做會計,說這樓裡頭有洗腳城、KTV、電影院、兒童遊樂園、健身房,總之是應有盡有,讓消費者進去了就出不來,在裡面完成消費閉環。開發商應該是比對萬達廣場,從縣裡幾家超市、市場搶奪流量,培養縣城人的shopping mall消費習慣。九十年代的百貨大樓、供銷商場與如今的玉龍生活廣場之間,也不過二十幾年的跨度。

但玉龍可能需要考慮一個對手——縣裡在修防空洞,也就是地下商城,也是新鮮玩意兒,只是不知道能不能成功。畢竟有前車之鑒——當年將第一市場拆除修了步行街後,原本以平價取勝的第一市場如火熄滅,步行街到如今都是小貓兩三隻,我媽當時買的一個門面,一年的租金才兩千,最近一年才漲到了六千五。

某天吃完飯,我上周圍繞了一圈,原先的舊房基本都被拆除乾淨,修大公路,走幾步就是一個房地產廣告。我家旁邊也在建小區,建了快三年,不知道什麽時候能封頂。我問我媽這麽多房子建完了,能有人住嗎?我媽理所當然地回答:當然有人住,村裡上來置房的人多著呢。

電視的滾屏廣告也是碧桂園,“歡迎遊子回鄉置業,回鄉人員可以打折”。我家房子2012年買的時候約莫是3000元/㎡,碧桂園那學區房如今賣到了5300元/㎡。

站在我家9樓上往外看,遠處盡是高樓,這夜景竟比得上省城。

另一個感受是滿街都是小吃零食店。

我們縣有一個名小吃——熱葛粉,由葛根粉沖泡,加點紅糖,呈粘稠狀,冷天喝起來最是暖胃。這賣熱葛粉的有許多家,但只有一家最經典,那老闆叫騰老五,從我記事起,他就推著小車叫賣熱葛粉、熱豆沙、熱甜酒,夏天就賣冰的。到我今年回家,他還是推著小車在叫賣,他其實掙了不少錢,但依舊選擇推車叫賣的方式做生意。地方越小,小吃越正宗,因為時光越凝固,那些有手藝的人一輩子就乾那麽一件事。他和賣臭豆腐、賣嗦螺、賣燒烤、賣鍋盔、賣米粉的一起,曾經是一道風景線,是我們回家都要尋找的味道。

2018年一年,北京紅了許多網紅小吃店,就像伏牛堂米粉、黃老吉煎餅一樣,這些小吃不斷更迭,城裡人們追逐的由米粉、煎餅變成鍋盔、生煎,商家把小地方的純粹當作行銷手段,帶到城市,但總是差點什麽。

今年回來,縣城街上多了許多零食連鎖店,多到你懷疑“吃得了嗎”。良品鋪子是這一眾零食店中最受歡迎的,店鋪處在商業街最好的位置上,一年的房租大約是10萬。良品鋪子的店門口,吳亦凡咬著芒果乾對我笑,令我恍惚。良品鋪子的定位是高端零食,可能還要上市,今年換了吳亦凡和迪麗熱巴做代言人,廣告從北京的電梯間一路鋪到人口不到50萬的小縣城的商業街上。三隻松鼠除了將產品鋪進各大超市,還在商業街上臨時搭了店鋪,處在打年貨的人們必經之路上。這個純互聯網食品品牌,以前通過網購才能買到,如今出現在了我家每個親戚待客的桌子上。

奶茶店也像監察崗亭一樣,三步一小設,五步一大設,嘟可、可可、讚茶、茶桂坊……不知道是誰下的一盤大棋。喜茶在北京最火的時候,排隊的人能排出幾公里,最近熱度也稍減了,策略上,又要往二三線下沉,不知道何時喜茶能下沉到縣城。

這些新開的零食店、奶茶店以極快的速度佔領縣城孩子們的味蕾,與我們這一代相比,在零嘴方面,他們早已經被更新了。

叁

這些年,縣城發展得很快,但這種發展總讓人覺得隱隱不安。有一種速度,叫作縣城速度。

縣城在很多消費領域都是一片空白,對商人而言,就是商機。

往前發展,總比落後強。

但就像所有店鋪的門臉都被整得千篇一律,許多東西也在速度面前被“繁華”填充。

縣城某種意義上越來越好,但故鄉可能原本就是用來失去的。

藝恩研究數據

《小鎮青年洞察研究白皮書》,藝恩谘詢

*頭圖購自視覺中國