生完寶寶將近兩年了,前幾天我家先生突然把臉湊過來,說,「你右眼下面怎麼長了一小塊色斑?」我沒好氣地蹬了長一眼,「懷你兒子時就有了,現在才發現?」

懷孕的變化何止這小小的色斑,隨著胎兒的成長,子宮不斷增大,身體會出現這樣那樣的變化,孕吐、噁心、嗜睡、燒心、胃酸逆流、胸悶、尿頻、恥骨痛、手腳浮腫等一系列不適,甚至有些癥狀稍不留意,生完寶寶還會繼續折磨著媽媽們。養兒方知父母恩,生養寶寶才明白當媽的不容易。

下面我們來看看,懷孕後孕婦的身體器官會發生哪些變化。

●子宮

還沒懷孕前子宮長約7厘米,重量約50克,而到了快要分娩的時候,子宮增大至30厘米,重量約1000克。另外,子宮內還有體重約3000克的胎兒、500克的胎盤,羊水重500克。

●胸部

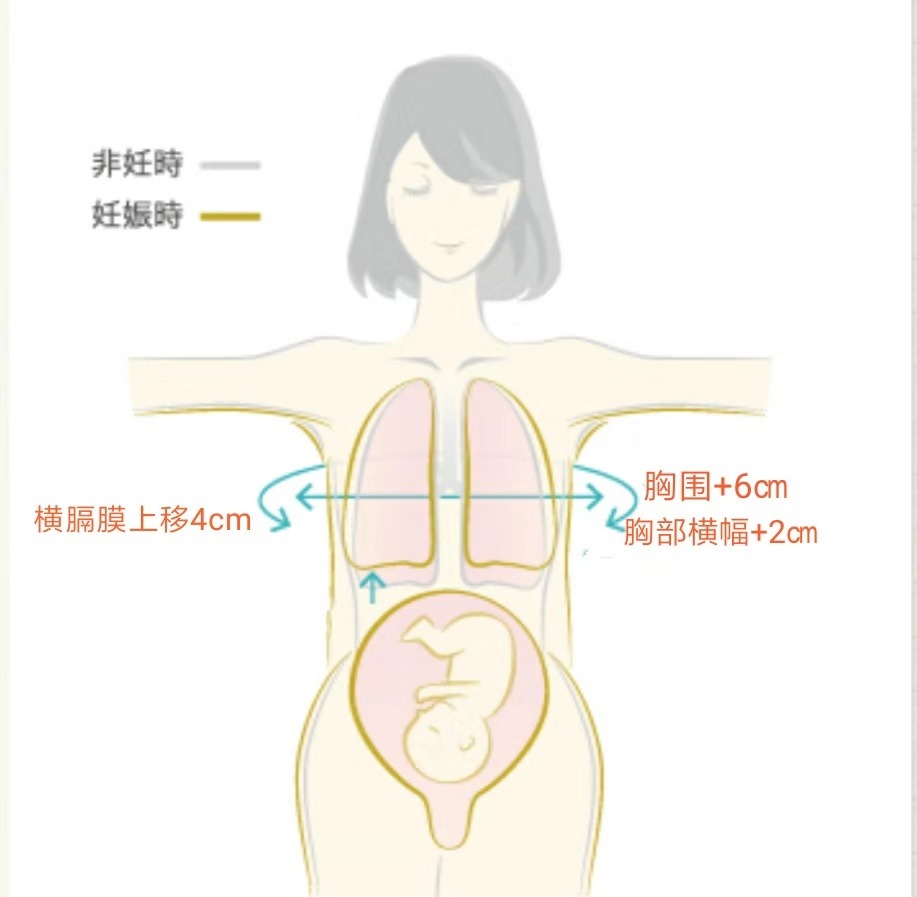

在胸部和胃之間的邊界處有一個非常薄的圓頂形的肌肉,我們把它叫做橫膈膜,主要是把胸腔與腹腔分開。隨著孕周的增加,子宮不斷地把橫膈膜往上推,到了即將生產時,橫膈膜已經被往上推移了4厘米,胸圍也增加了6厘米,而胸部的橫幅也增寬了2厘米。橫膈膜這種肌肉對我們呼吸是非常重要的,懷孕如果它受到子宮不斷擠壓,我們的肺容易會減少,準媽媽由此出現燒心、胸悶的癥狀。

●腹直肌

孕後期,由於子宮越來越大,在巨大的壓力下,腹直肌會出現分離。一般情況下,在生完寶寶後左右兩側分開的肌肉會慢慢接近,但部分寶媽由於肌肉力量較弱,或對生後沒有及時鍛煉修復,腹直肌就無法回到孕前的樣子。這也是為什麼很多寶媽生完寶寶後,肚皮鬆垮垮,沒以前那麼緊緻,線條流暢的緣故。

●腹橫肌

腹橫肌是腹壁最內層的闊肌,它就像緊身胸衣一樣覆蓋整個腹部,可以穩定內臟器官的位置,具有固定軀乾的作用。平常我們如果能鍛煉好腹橫股,可以改善腰酸背痛的問題。懷孕期間腹橫肌隨著子宮的生長而延伸,而得非常單薄,生完寶寶後腹橫肌就好像一個充滿氣體的氣球突然被扎了個小洞泄了氣就樣松垮垮的。通常情況下,腹橫肌無法立即回歸原位,所以它會引發產後的各種問題,比如身體走樣、腰酸背痛、恥骨痛等。

●骨盆

懷孕期間隨著胎兒的成長,子宮開不斷增大,為了方便後期順利分娩,準媽媽體內會分泌鬆弛素,逐漸放鬆子宮韌帶、骨盆底肌肉群、髖關節等部位,骨盆周圍會增大1厘米。孕後期,隨著骨盆逐漸擴大,髖關節(骨盆下面突出的起方)也慢慢變寬,恥骨聯合也有可能分離2-5mm,引發恥骨痛。

●盆底肌肉

盆底肌肉是封閉骨盆底的肌肉群,就好像一張吊床一穩穩地支撐著膀胱、子宮、直腸等器官。懷孕期間,由於胎兒、子宮、胎盤與羊水的重量不斷增長,給盆底肌肉帶來很大的負擔,盆底肌肉由此過度延伸。一般產後無法立即恢復到懷孕前的狀態,如果產後盆底肌肉的功能出現障礙,寶媽就有可能出現產後漏尿、尿頻、長痔瘡、子宮脫垂的情況。

孕媽的這些身體的變化會帶來哪些不良影響,內臟都被擠到哪裡去了?

孕早期由於子宮壓迫膀胱,孕媽常有尿頻現象,有種尿不盡的感覺。但懷孕16周左右由於子宮位置不斷往上推移,到了肚臍以下兩橫指的地方,對膀胱的壓迫逐漸消失,尿頻現象有所緩解。隨著胎兒的成長,孕20-23周左右孕媽的肚子越來越顯眼,已經很顯孕了,但此時對內臟器官還算「友好」,各個器官還算「聽話」,幾乎可以聽從孕媽理想的狀態來工作。

但進入孕後期(孕28周)後,子宮就好像一個不斷往裡打氣的氣球一樣不斷膨大,逐漸往上移位擠壓,腸胃被壓得移位,被擠在一起,無限貼近胸腔了,很容易出現消化不良、胃酸逆流、胃脹等問題。而分隔胸腔與腹腔的橫膈膜也被向上移動4厘米,肺容易減少,由此出現燒心、呼吸不暢等現象。再者,由於身體的負壓越來越重,此時孕媽常有腰酸背痛等癥狀,甚至出現恥骨痛。

到了孕36周左右,大多數胎兒已進入骨盆,隨著子宮下移,胸腔舒暢很多,呼吸舒暢,燒心現象消失,食慾也大增。然而又輪到膀胱遭殃了,因為被子宮擠壓,孕媽常感覺有種下墜感,隔三差五就要跑廁所。

為了避免或減少這些不良影響,孕媽從孕早期開始就要注重體重管理,飲食應遵循少吃多餐、蘸食、啜飲的原則。

看完了,是不是覺得做孕媽不容易,很是心疼?準爸爸們多多關心孕媽們吧,孕育一個新生命要承受那麼多痛苦,多體貼下妻子吧!