鈦媒體注:本文來自於公眾號

創業邦

(ichuangyebang),作者:蔣松筠,鈦媒體經授權轉載。

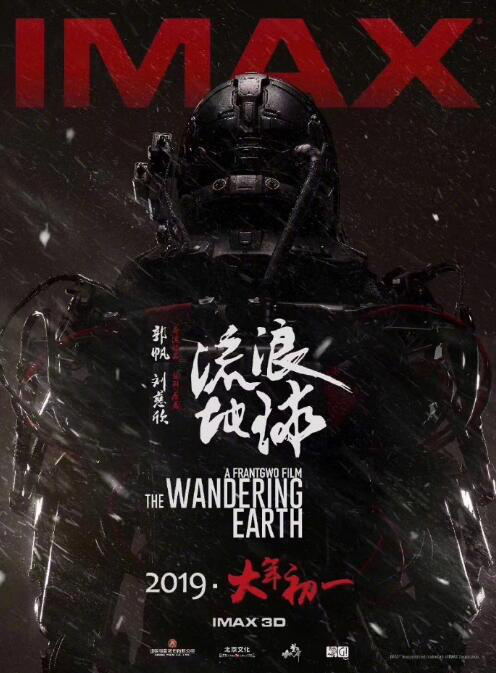

《流浪地球》的豆瓣打分透著一股詭異。

形態上看,它分布成一個倒三角形,是標準好片的打分形態。但詭異之處在於,在熱門短評中,卻出現了大量的差評,並且均得到了很高的點讚量,前20個短評中(豆瓣短評基本上按照點讚量排序),有高達12個是一星或二星評價。

這就讓《流浪地球》陷入了一個相當有趣的局面——在觀眾群中叫好又叫座(打分),但影評卻嚴重兩極分化,甚至還出現了大量攻擊性的言論,影片的批評者和維護者在各個輿論戰爭中打得不可開交。在近幾年的現象級爆款中,影評分化嚴重無法達成共識的情況,除了《流浪地球》就只有去年的《戰狼2》曾經出現過。

國產電影這麽多爛片和中庸之作都沒這麽多人罵,水準高於平均國產電影的《流浪地球》怎麽就這麽招人恨?

吳京成為了一個關鍵詞。

我的朋友圈中有人調侃,沒想到《流浪地球》“含京率”這麽高,在社交媒體的言論中,也能看到很多人揶揄這是一部“太空戰狼”。

吳京身上其實匯集了三個批判方向:愛國主義(也可以叫民族主義)、集體主義、做作虛假的煽情和說教。

究竟該不該弘揚愛國主義的探討尚在其次,首先應該問的是,《流浪地球》到底有沒有大肆宣揚愛國情懷?

我懷疑很多觀眾是從視覺上形成的印象:吳京穿著印有五星紅旗的制服莊嚴敬禮,他這張臉怎麽看都應該配上“揚我國威”這四個字。但如果看完全片理性判斷的話,《流浪地球》在愛國上面的渲染實際上相當克制。

影片中絕大多數的場景、人物都是中國的,但講述的是一個全地球共同參與的故事,劇中的救援隊也只是全球上萬救援隊中的一支。雖然從結果上來看,確實是中國人救了全世界,但這沒什麽內在必然性——沒有“中國人最厲害”的暗示。

我更傾向於把這理解為理性的商業選擇,對於流浪地球來說,作為中國第一部“重工業”科幻片,基本上沒什麽出海的可能,那麽選擇用中國的元素去講中國人的故事再正常不過,最終中國拯救世界並不是在輸出民族主義。

但集體主義應該是沒跑的了。影片中不難看出這樣的傾向——在極端情況下,個人應該為了集體利益(在電影中是指人類的存續)而犧牲自我,在人類共同利益面前,個人的利益乃至生死都並不重要。

應該注意到的是,集體至上的價值觀(尤其是人類至上),並不完全是導演的傾向,至少有一半源自原著作者劉慈欣。

劉慈欣的集體主義還真不是某種上一個時代的革命情懷,反而是一種消解一切情懷的極端的實用主義。

在劉慈欣這裡,“朝聞道,夕可死”式的對絕對真理的無限追求,可以凌駕在人類中心主義之上(這也是一種浪漫主義),除此之外,族群的利益(或者說人類的未來)大於一切,相比之下,個人的價值、權利與自由皆可拋棄。集體主義是必然選擇,極權主義也並非不可接受。

正因為此,在流浪地球的原著中,為了讓人類得以生存,聯合政府可以承受非正常死亡數十億人、人口減少到35億的代價。而“火種計劃”則更為冷酷:放棄幾乎全部人口,讓人類得以延續。在某種意義上,劉慈欣本人就是電影中吳京用伏特加點燃的AI原型。

相當多針對集體主義或極權主義批判《流浪地球》的聲音,都未必討論到了點上,太多聲音把《流浪地球》中的集體主義,等同於革命時期的集體主義。但它們之間最關鍵的區別是,前者將集體主義視作極端情形下非常規的手段,後者則將其視作常態化的某種信條。若無視這一區別,就相當於樹立了一個假靶子,批判將失去價值。

我個人認為,在電影層面上更有價值去探討的,是《流浪地球》中吳京角色體現出的價值觀的不自洽。

吳京毀掉AI數據庫(裡面儲存了人類文明精華)之前,AI告訴他聯合政府的科學家團隊早就考慮過“炸木星”的可能性,經計算後成功率為0,當時吳京並沒有想到用空間站上的燃料去幫助他兒子完成計劃這個可能,卻依然以“絕望中尋找希望”的新東方精神為由展開了行動,這很難讓人相信他真的是為了人類未來。

吳京身上有很強的以集體利益為幌子,謀求一己私利(救他兒子和養女)的嫌疑。在他身上,屬於我們這個時代的“小家”觀念,與影片中架空的危機時代的“人類共同體”觀念,發生了強烈的衝突。問題是導演既沒有在128分鐘內完成吳京行為的合理化,也沒有對他做出哪怕一丁點質疑和批判的態度。

這也許才是我們會對吳京和片中的集體主義如此厭惡的原因,雖然大多數人未必可以明確體察到自己情緒的具體來由。

至於《流浪地球》吳京出演部分和吳京之前的《戰狼》系列中生硬刻意的煽情和說教,我倒覺得主要是技術性的問題。

很多批評者把好萊塢搬出來,說這種吳京式的煽動和價值觀輸出,是中國特色,是國產電影獨有的臭毛病,這其實是對好萊塢商業電影的誤解。

好萊塢遠比其他任何地方的電影更加“功利”和“套路”。觀眾的情緒、價值觀,大眾和不同分眾的喜好和需求,都被電影從業者們算計並且利用。

好萊塢災難片就是一個高度公式化的電影類型。災難片中,開頭一定會有一個眾人皆醉我獨醒的不得意的小人物,在偶然中發現了一個巨大的危機,之後主人公(90%是白人男性)在不經意間卷入了危機,他自身最初並不難脫困,但他矛盾重重的家庭(往往是前妻+孩子的組合)也同樣陷入了危機深處,他為了營救家人,深入險境,不停克服一個又一個小的“關卡”,但危機一直更新營造新的困難。

最終,男主通過某種別人想不到的精妙操作,找到了問題關鍵所在,展現了智力、體力和意志力的強大,在高峰時刻受到愛與親情的加成,成功從危機中脫困,並且在整個過程中讓破碎的家庭重新粘合在一起。

《2012》、《後天》、《颶風營救》,你能想到的幾乎每一部好萊塢災難片,都能套進這個公式裡,這是好萊塢影視從業者們在長期實踐中以群體智慧摸索出的最優解。就算你感覺到了不同影片中的相似性,但在接連不斷的視覺奇觀、起伏不停的緊張-釋放循環中,你的感官與情緒被充分調動,心甘情願度過了刺激美好的90分鐘。

所以說,其實沒必要去說“吳京這個人太壞/惡俗了,就知道利用觀眾情緒”,甚至進一步演變為“電影去價值觀化”的傾向。這一點也不是中國特色,最強大的電影工業也在這麽做。實際的問題是,《流浪地球》在調動情緒和輸出價值觀上,做得是不是足夠好?

依我看,國產電影在這方面還處在摸索階段。《流浪地球》放在好萊塢的話,屬於二流的特效(這當然是誇獎)、準一流的節奏設定,三流的情緒調動和不入流的人物刻畫。

其中吳京飾演的劉培強的確是最臉譜化和最刻板的——一個偉光正的、在道德與能力上無懈可擊的宇航員。

現在的好萊塢,個人英雄主義已經更新過數次,流行的主角模板是帶有明顯性格缺陷乃至嚴重道德過失的矛盾人物。

經過複雜的社會演變,年輕觀眾們不再相信崇高的利他主義信念,也不願面對一個高尚的人所帶來的壓力,他們喜歡看到一個矛盾重重的角色展現出人性光輝和一個充滿弱點的人最終獲得成長。看看這幾年的美漫主角吧——蟻人劣跡斑斑有前科,缺乏責任感;蜘蛛人幼稚、自卑;鋼鐵俠是一個浮誇不遵守規則的花花公子;星際異攻隊的星爵集合了上述全部缺點。

相比之下,吳京所飾演的劉培強堅定剛毅、責任感和正義感爆棚、執行力強大、自信果敢——仍然是上世紀三四十年代美漫黃金時代的完美英雄。這樣的人設理念,與好萊塢之間隔了不止一個代溝。在影片中,也能看到導演的一些努力,例如讓角色背上“害死”妻子的道德原罪,但明顯流於表面放不開手腳。

這也許是導演為了討好主流閱聽人喜好所做的努力,但即便如此,在手法上也實在太陳舊呆板,這樣也就怪不得相對年輕的互聯網主流閱聽人表達不滿。

《流浪地球》的差評風波和站隊互懟的影評,顯露出光怪陸離處在快速變化中的電影閱聽人心態。

中國的電影供給側正在突破流量電影的統治,通過艱難的單點突破,嘗試工業化、類型化與精品化的轉型。

與此同時在內容消費側,“洋大人”的余威猶在,對國產電影的無腦吹捧和無腦黑共存,像《射雕英雄傳》裡瑛姑一樣,對一燈大師的改邪歸正迷惑且擰巴;新接觸某個類型的內容消費者們歡欣鼓舞,演化出“三學家”群體(只看過《三體》的科幻愛好者),部分小眾內容消費者在捍衛自己原本“純淨”的領地,做出“《流浪地球》算什麽,我看過《2001太空漫遊》”的拒絕姿態。

大多數人對不同電影類型的評價標準未能建立統一認識,也對“我是什麽樣的觀眾?我需要什麽樣的電影?”渾渾噩噩。部分機靈的電影製作者接受到反饋,既想建立穩固的垂直閱聽人群,又忍不住去討好大眾利用紅利,讓電影的效果呈現與宣發方向曖昧不清。

這就是2019年初的電影市場,混亂、分裂、生機勃勃。

“常年20分的小明這次考了59分該不該鼓勵”尚在其次,更重要的是這些商業電影新貴們展露出有別於好萊塢的獨特性——《繡春刀》系列中貫穿全片讓人喘不過氣的來自中央集權的威壓;《戰狼》系列和《紅海行動》中“犯我中國者雖遠必誅,但我不多管閑事兒”的保守的民族自信;《我不是藥神》裡溫和與犀利並存的現實主義批判;《流浪地球》裡中國傳統文化中對故土的眷戀與執著;甚至《延禧攻略》也呈現出不反抗男性統治,但盡其所能在權力框架內展現主體性的中國特色的女性覺醒意識。

吳京只是當前電影變動期情緒匯聚下的一個靶子,時間會對他寬容。