薛理勇

上海市歷史博物館學術委員會副主任

長期從事上海史研究工作,和這個城市的過去結下了不解之緣。著作有《文以興遊--豫園楹聯碑刻賞析》、《上海路名地名拾趣》、《上海灘地名掌故》、《上海滄桑百年》、《上海俗語切口》、《消失的上海風景》等。

在上海的所有馬路中,南京路的知名度無疑很高了。雖然馬路不寬,但卻有個俗名叫“大馬路”,至今老上海人還是會這麽稱呼它。

南京路是第一條橫貫租界的馬路,第一個跑馬場就在南京路的北面,河南路的西側。因為是1845年租界建立後為跑馬修築的馬道,因此被稱為馬路,這也是上海人稱城市路線為馬路的開始。

1842年中英《南京條約》簽訂後,上海作為通商口岸之一,第二年正式開埠。當時英法美各佔有自己的租界,各國開始在租界內修築馬路並用自己的方式命名。

比如,今天的中山東二路曾經是法租界內修築的第一條馬路,命名為法蘭西外灘馬路。現在的南京西路則曾被稱為靜安寺路、湧泉路、跑馬廳路或白令威爾路。南京東路的前身也稱為派克弄(Park Lane)、花園路(Park Road)。

1862年,英美租界宣布正式合並成為公共租界,因為都想用自己的方式命名路線而爭執不下。當年5月,英國領事麥華陀發布了《上海街道命名備忘錄》,提出了凡南北走向的街道以行政省的名稱命名,東西走向的街道以城市名稱命名的方案。

1865年,當時的上海工部局(即市政委員會)正式通過議案,決定採用中國地名命名租界路線。包括北京路、南京路、廣東路、河南路、山東路在內的27條路名就是在那時候形成的。

因為外國人對中國的省市名稱也不是很了解,於是選用的城市名大多都是通商口岸的名稱,南京路便以《南京條約》被命名。

到了民國時期,這種路線命名方法開始得到政府的大規模運用。1943年,國民政府更改了240條路名,新路名就包括現在的長寧路、溧陽路、華山路等。1949年,新中國政府更改了35條路名,例如將中正東路改為延安東路。

最早用中國城市命名街道的上海,從此就是一張展開的中國地圖。

1908年,上海第一路有軌電車開始行駛在南京路上。

電車通行後促進了附近地段房地產業和商業的發展。1923年以後,靜安寺路東段先後興建起卡爾登大戲院、卡爾登舞廳、華安大樓、國際飯店等一批公共建築,使其躋身當時上海主要商業街之列。

福利公司

東段的英商福利洋行是開設在這條路線上的第一家綜合性商行,之後的中央飯店、泰興公司、匯司公司、惠羅公司等一批洋行、商行在南京路東段陸續創辦,至十九世紀末二十世紀初,該路東段已成為上海當時的商業中心。

先施公司

二十世紀二十至三十年代,又有華僑投資的先施公司、永安公司、新新公司、大新公司等“四大公司”在南京路西段建成,使南京路成為當時上海乃至中國最繁華的商業街。

是歷史的進程賦予了它成為了中華第一商業街,商業興衰、品牌的新生和消亡都濃縮在這裡。

“四大公司”曾創亞洲百貨業無數先河:最早在百貨公司使用自動扶梯,最早在百貨公司使用冷氣機系統,最早開具收據,最早服務人員著統一製服,最早將百貨公司與其他餐飲、影院、賭場、雜耍場等業態融為一體等。

國際飯店

1945年,國民政府從列強手上回收所有租界後將南京路改名南京東路,靜安寺路改名南京西路。

跑馬場

跑馬場與大光明電影院把周圍的戲院、茶樓聚集起來,造就了曾經遠東娛樂中心,不夜城的歌聲徹夜不停。

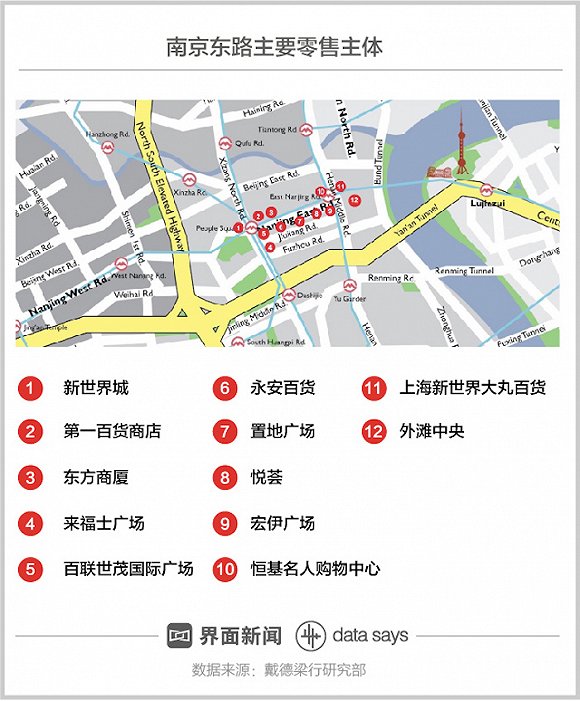

二十世紀八十年代後,南京西路與南京東路均以商業街定位布局,使得東西合一的“南京路”被公認為“中華商業第一街”。

這條路線隨著時代的變遷而變,新的商廈群體及賓館拔地而起,大型商廈與百年老店、名店、特色商店交錯林立,互為襯托,現代化的大型、高層建築使它更加綺麗繁華。傳統與現代的交織為這條百年老街增添了別樣的魅力。

如今,狹義的南京路即1945年以前的南京路,專指今天的南京東路。廣義的南京路包括上海十大商業中心中的兩個:南京東路與南京西路。

南京路由一條簡便的馬道,發展成為今天繁榮的商業街,它是城市發展的代表和見證。

精致而節儉、開放而包容、不遊離不迷茫,上海國際化與本土化的結合,是上海城市的氣息,了解上海精神,感受海派文化,留住上海城市鄉愁。