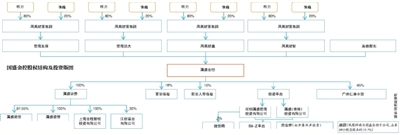

文章來源:新財富(ID:newfortune)

地區比拚話題近年備受矚目,而要想在區域競爭中勝出,金融資源的佔有頗為重要。新財富區域金融力排行榜,嘗試通過金融實力這一視角,解析中國31個省份的競爭能力和態勢。

我們的排名顯示,31個省份的金融實力顯著不平衡,其大致可分成四個梯隊:主要金融中心和金融交易市場所在地的廣東、上海、北京處於第一梯隊;第二梯隊的江蘇、浙江、山東、四川、天津、湖北、福建7個省市具備一定實力,卻與第一梯隊有一定差距;其他佔據中國大半個江山的東北、中部、西部地區的21個省份,金融實力均處於較低水準。同時,金融資源高度集中在廣東、上海和北京三地,使得大多數省份銀行“一葉獨大”,證券期貨、基金業發展嚴重不足,金融結構存在失衡。

由於全國性金融中心不可能遍地開花,金融資源分布的不均衡,意味著中國需要建設多個不同層次、功能互補的區域金融中心,金融力得分較高的江蘇、浙江、四川、天津等地,可以通過差異化布局,逐鹿其間,提升競爭力排位。近年積極布局互聯網金融和科技金融的江蘇和浙江,經驗值得參考。尤其是浙江依托杭州活躍的互聯網創業氛圍和眾多互聯網金融企業,已形成以螞蟻金服為龍頭,恆生電子、同花順、連連支付等金融科技企業齊頭並進的格局,站穩金融力“準一線”地位。

從排名看,在反映上市公司實力的“資本化程度”這一維度上,除廣東、北京、上海、江蘇和浙江之外的省市,均得分較低,但空間顯著。上市公司的數量和市值已經是城市競爭的重要維度,如何善用金融工具、善用資本市場,各省大有可為。

而有11個省市在金融、保險業GDP佔地區GDP比重這一指標上的得分,高於區域金融實力位於榜首的廣東,也反映了早前經濟脫實向虛下,部分地區或有過度金融化之憂。地方政府如果忽視當地產業承載能力,過度熱衷發展金融業,可能會帶來資源配置不當,擠出具有競爭力的優勢特色產業。雖然金融對產業更新推動意義重大,然而其發展仍需以服務實體經濟為基礎。

來源:新財富(ID:newfortune)

作者:劉鮮花

經濟地理的變遷,讓中國的城市格局不斷發生變化。近年來,地區競爭力話題備受矚目,“一線城市”、“準一線城市”、“新一線城市”、“二線強”、“二線弱”等概念層出不窮。一線城市努力守成的同時,“新一線”和二線城市則努力直追甚至發起反超之勢。特別是近兩年,城市之間掀起了一波波的“搶人大戰”,送錢、送房、送戶口,簡化各類手續辦理流程,都在想盡辦法招攬人才,這是一場事關城市未來的流量戰爭。搶人大戰背後,其實是城市與城市間、省份與省份間的競逐。

要想在城市競爭中勝出,金融資源的佔有更為重要。對於地區經濟,有人將資本比作血液,實體產業比作軀乾,金融中心則為心髒,源源不斷把血液輸送到全區域的各個器官,支撐其運行和發展。地區之間的資金流向,最終影響到一地的GDP和財富增長。

中國地域遼闊,由於空間地理位置、經濟發展水準、地方金融政策、金融資源配置方式、金融市場發育程度、金融主體行為等差異,各區域的金融實力呈現出顯著差異。那麽,31個省市的金融實力如何,差異有多大,優劣勢與空間何在?哪些因素影響城市的金融競爭力?在金融與產業之間關係日益緊密、資本市場成為區域博弈新的競技場的背景下,哪些地區善於借力資本市場的資源配置功能,在發展中獲得強大的推動力?

新財富嘗試從31個省市區公開發布的經濟數據出發,選取了巨集觀經濟實力、金融業發展程度、金融機構實力、融資能力、地區資本化程度、民間資本活躍度六個維度,根據其下的16個二級指標,測算中國31個省市區的金融實力。根據31個省市區的金融實力總得分,我們得到了“中國區域金融力排行榜”榜單,希望這一榜單能夠幫助各個地區發掘提升區域金融實力的密碼。

01

六大維度16個指標

評估31省市的金融實力

排名的六個維度中,“巨集觀經濟實力”得分由地區生產總值這一指標計算而來;

“金融業發展程度”這一維度下設金融、保險業GDP及金融、保險業GDP佔地區GDP的比重兩個指標,得分由這兩個指標計算而來;

金融機構實力由包括銀行、證券、公募基金的金融機構法人數及其所掌握的資產總額計算而來;

“融資能力”這一維度上的得分由地區社會融資規模計算而來;

“資本化程度”得分則是由地區的A股上市公司數量、總市值、2017年度新增上市公司數量、新三板掛牌公司數量四個指標計算而來;

“民間資本活躍度”的得分由2018新財富500富人榜的地區上榜富人數及上榜者財富總額計算而來。

六個維度下的16個指標全部採用由萬得(Wind)提取的31個省市區2017年度統計數據,經過標準化後按照一定的權重進行加權計算。

最終呈現在我們面前的榜單,充分體現了區域金融實力的馬太效應(表1)。

表1:新財富中國區域金融力排行

(點擊雜誌封面圖即可購買)

02

區域金融實力呈馬太效應

在31個省市區中,廣東、上海、北京3個省市以金融實力上的絕對優勢位列榜單前三名,無論是從7.39分、6.63分、6.05分的總得分,還是從六個維度的分項得分數據來看,這三地都以壓倒性的差距碾壓全國其他省市。這3個省市也是中國的絕對一線省市,經濟最為發達,我們暫且稱之為一線組團。

第二梯隊,以金融實力總得分低於5分、高於2.9分為分割線,包含江蘇、浙江、山東、四川、天津、湖北、福建7個省市,排名依次從4到10。這7個省市區,除四川和湖北外,基本都位於中國東部地區,我們且稱之為東部組團。江蘇和浙江分別以金融實力總得分4.86分和4.36分位列第4和5名,處於第二梯隊的頭部;山東、四川、天津、湖北、福建5個省市的總得分在3分左右,已經與第一梯隊的廣東、上海、北京構成一定的差距,總得分不足它們的1/2。

第三梯隊,總得分以2.2-2.9分為分割線,包括河南、河北、遼寧、重慶、安徽、湖南、山西、陝西、雲南、廣西和江西11個省份。這11個省份,除遼寧、河北外,基本位於中部和西南地區,我們稱之為西南-中部組團,它們的金融實力總得分均在3分以下,區域之間的差異較小,僅有0.5分。其中,河南、河北、遼寧位居本梯隊的前三甲,得分均高於2.7分。

第四梯隊,金融實力總得分低於2.2分的省份,由內蒙古、青海、貴州、甘肅、黑龍江、新疆、寧夏、西藏、海南和吉林組成。這10個省市,除海南外,基本都位於西部和東北,我們暫且稱之為東北-西部組團。它們之間的總得分隻相差0.2分,介於2.17分和1.9分之間,均處於底部水準。

縱觀整個榜單,我們可以發現中國區域金融實力顯著不平衡,呈現金融資源的分布向領先金融中心集中的態勢,強者愈強、弱者愈弱的馬太效應突出。

四個梯隊中,處於第一梯隊的廣東、上海、北京擁有金融領域的絕對競爭力,也是中國主要的金融中心和金融交易市場所在地。第二梯隊的東部組團,由於先天的地理優勢,也具備一定的金融實力,卻與第一梯隊已然形成一定的差距。而佔據中國大半個江山的東北、中部、西部地區,21個省市區的金融實力均處於較低的水準,與第一、第二梯隊差距顯著,兩個梯隊的金融實力得分差距也僅在1分以內。

中國區域金融差異也引起了政商學界各方的關注,不少學者對此進行了實證研究,結果之一是中國區域金融差距先縮小後擴大。

金雪軍、田霖(2004)通過計算1978—2003年東部與中西部金融相關比率的差距發現,1978-1984年中國區域金融發展差異在不斷擴大,1984-1994年這一差距趨於縮小,1994-2003年又呈現逐步擴大的態勢。

還有學者重點分析了區域資金流動、金融資源配置失衡與區域經濟增長差距的關係。郭金龍、王巨集偉(2003)通過對1990-1999年數據的計量分析,認為區域間資本流動是形成區域間經濟差距的重要原因。

門洪亮、李舒(2004)運用計量模型分析了資本流動對區域經濟發展差距的影響,研究結果表明,中國地區經濟發展差距的變化與國家區域投資政策的傾斜方向、傾斜力度的變化以及資本流動的方向高度一致。

而從新財富的榜單也可以發現,區域金融實力與地區經濟發展程度高度相關。競爭力處於第一、第二梯隊的省市區,也是中國經濟最為發達的地區。金融和經濟高度相連,對於難以晉身金融中心的地區,如何借力資本市場等金融資源,提升區域金融競爭力,成為題中之義。

03

三大金融中心比拚:

廣東為什麽超越北京、上海?

北京、上海、廣東,誰是中國的“金融之都”?雖然在教科書上,上海被定義為中國的經濟中心;但是,北京擁有更多的金融機構和大企業總部,更龐大的金融資產規模;坐擁廣深兩大金融重鎮的廣東,近年則在民營金融、普惠金融和跨境人民幣結算、資產證券化等創新領域優勢突出……

2018年9月,由英國智庫Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發研究院共同編制的第24期“全球金融中心指數”(GFCI 24)發布,內地有上海、北京、深圳、廣州、青島、天津、成都、杭州、大連9個城市進入榜單,中國金融中心整體性崛起勢頭強勁。其中,上北深廣排名均較上期提升,且均進入“全球金融中心20強”。

在新財富的榜單中,北京、上海和廣東的競爭也非常激烈,金融實力得分差距非常小,各自的側重點不同,優劣勢也各異。

廣東以總得分7.39分,成為最具金融實力的省份,雖在意料之外,卻也在情理之中。分項來看,除在“金融業發展程度”這個維度上,廣東的5.65得分低於上海的8.11分和北京的7.49分,在巨集觀經濟實力、金融機構實力、融資能力、資本化程度和民間資本活躍度5個維度上,廣東均高於上海和北京(圖1)。

圖1:廣東、上海、北京金融實力對比

數據來源:Wind、新財富

從金融實力對比來看,廣東、上海、北京各具優勢。位於榜單第二名的上海,顯著優勢在於“金融業發展程度”和“金融機構實力”。尤其在“金融業發展程度”這一維度上,上海遙遙領先。2017年度,上海的金融、保險業GDP為5330.54億元,佔全市GDP的比重鋼彈17.4%;如果單以這一項指標來衡量,上海當之無愧是全國最具金融特徵的城市。

同時,上海在“金融機構實力”這一維度上的得分也鋼彈10.39分,僅次於廣東的11.5分,遠高於全國其他省市。上海不僅擁有非常發達的銀行業,在證券機構,特別是公募基金的數量和資產總額上也具有絕對優勢。根據Wind數據,2017年度,上海擁有銀行類法人機構207個,券商法人數17個,公募基金法人機構數達57個。全國近一半的公募基金法人機構落戶於上海。同時,上海已經初步建成由證券市場、貨幣市場、外匯市場、保險市場、期貨市場和金融衍生品市場等構成的比較健全的全國性金融市場體系,是中國最大的證券、保險、期貨、外匯和黃金交易市場。

正是由於擁有健全的金融市場體系,上海在“融資能力”這一維度上,也顯著高於全國中位數水準,得分4.27分。2017年度,上海的社會融資規模達11748.36億元,僅次於廣東和江蘇。從社會融資規模的結構來看,上海在股票市場、信託貸款的融資規模上表現出了較強的優勢,而這也正是得益於上海擁有全國兩大證券交易所之一的上海證券交易所。而伴隨科創板落戶上交所,上海在融資層面的競爭力可望進一步強化。

除此之外,在“資本化程度”、“民間資本活躍度”指標上,上海也顯著高於全國中位數水準。截至2017年底,上海擁有275家上市公司,總市值達56543.6億元。金融業極具創富能力,在“民間資本活躍度”這一維度上,上海憑借2500萬的常住人口,在2018年新財富500富人榜中,佔有62席,上榜者財富總額達10941.6億元。然而,上海的相對劣勢在於“巨集觀經濟實力”這一維度,得分為3.15分,僅高於全國中位數得分0.5分。

位於榜單第三名的北京,在“金融業發展程度”、“資本化程度”和“金融機構實力”三個維度上都具有較大優勢。北京的“金融業發展程度”得分7.49分,僅次於上海,顯著高於廣東。2017年,北京的金融、保險業GDP達4655.37億元,佔全市GDP的比重也鋼彈16.62%。

同時,北京的“資本化程度”得分鋼彈5.86分,與廣東不相上下。截至2017年底,北京擁有308家A股上市公司,總市值達170682.32億元。雖然在上市公司數量上,北京比第一名的廣東少261家,但是,北京的上市公司總市值卻比第二名的廣東高出63350.73億元,這個體量甚至比除廣東外的各省市上市公司的總市值還高。高度發達的資本化程度也促使北京成為創富重地,北京在“民間資本活躍度”這一指標上的得分為5.41分,僅次於廣東。從新財富500富人榜的數據看,北京上榜富人達85人,其財富總額也鋼彈17337.4億元,體現了北京核心的資本圈層資源、優裕的高端人力資源以及活躍的創業氛圍對民營企業的引力。

北京在上市公司總市值指標上的絕對優勢,源於總部經濟優勢,而這也是北京在金融實力上的“王炸”。無論是四大國有商業銀行為代表的金融類機構,還是以“一行三會”為代表的金融監管類機構,總部均設定在北京。此外,以央企為代表的大部分超大型企業總部也都設立在北京。這些重磅機構為北京帶來了政策、資訊和總量優勢。總部優勢,也使得北京在“金融機構實力”上的得分鋼彈8.08分。

與廣東和上海相比,北京的“融資能力”是短板,這一維度上的得分僅為3.53分,與廣東的6.46分和上海的4.27分存在一定差距。2017年度,北京的社會融資規模為8255.26億元,同比遞減38.6%。與廣東、上海相比,北京由於沒有完整的金融市場體系,作為全國性金融交易市場的新三板活躍度欠佳,因此在融資規模上稍遜。

再來看排名第一的廣東。在本次排名的六個維度中,廣東在巨集觀經濟實力、融資能力、資本化程度、民間資本活躍度、金融機構實力五個維度上,均位列第一。

在“融資能力”上,廣東以2017年度22091.26億元的社會融資規模,遙遙領先於全國其他省市區,得分6.46分,在人民幣貸款、信託貸款、股票市場融資方面都具備優勢。廣東擁有深圳、廣州兩大金融強市,深圳證券交易所的存在,使之在多層次資本市場建設方面也具備相對優勢。

在“金融機構實力”維度上,廣東的得分最高,為11.5分。根據央行公布的數據,廣東擁有銀行類法人機構數219家,根據Wind統計的券商法人所在地數據,廣東擁有券商法人數量達27家,公募基金數量達34家,省內金融機構的資產總額也位於31個省市的首位。深圳和廣州不僅各自聚集了一批國內知名的金融機構,同時,廣東毗鄰香港這一國際金融中心,坐享得天獨厚的外溢優勢。

在“資本化程度”上,廣東擁有A股上市公司的數量最多,截至2017年年底,廣東有569家上市公司,總市值達10.73兆元。資本市場助力財富創造,在2018新財富500富人榜中,廣東上榜富人最多,一地貢獻了113位富人,上榜者財富總額達28610.1億元。同時,廣東也是GDP大省,在“巨集觀經濟實力”維度上,廣東以2017年度89705.23億元的GDP總量位列全國第一。

然而,廣東也有短板,在“金融業發展程度”這一維度上,廣東落後於北京和上海,得分5.63分,甚至比榜單中第四名的江蘇還要稍低。雖然2017年度,廣東的金融、保險業GDP以6853.01億元的總量位列全國第一,但是金融、保險業佔全省GDP的比重為7.64%,不足上海和北京的1/2,也低於全國水準的7.95%。正是金融業增加值對地區經濟的貢獻不高,以至於廣東金融業面臨“大而不強”的局面。在廣東省社會科學院發布的《廣東省經濟社會發展報告(2017)》經濟篇中提出,阻礙廣東建設金融強省的重要原因,是金融機構發展不平衡、兩大區域金融中心建設不平衡、珠三角和粵東西北地區經濟發展不平衡等。

雖然廣東深圳、上海和北京作為三大全國性金融中心已經得到廣泛認同,且其各具競爭優勢,但也存在著不足。北京是全國性的銀行中心、金融監管和決策中心,匯聚多數金融機構總部和央企總部,具有強大的經濟異塵餘生力和商業影響力;然而中國絕大部分的金融市場集中在上海和深圳兩地,北京沒有形成完整的金融市場體系。

與北京和廣東相比,上海金融中心的特徵最為明顯,無論是在金融業增加值、金融機構實力方面,還是金融市場和金融生態上,上海的優勢都較為明顯。但在“資本化程度”和“民間資本活躍度”這兩項指標上,上海落後於北京和廣東。在現代城市競爭中,上市公司的數量和市值是非常關鍵的一項指標。然而,有“買辦”歷史的上海,創業精神和對試錯的容忍度相對欠缺,在商業和金融創新上存在短板,金融、地產對科技創新的擠出效應較為明顯,以至於關於“上海為什麽出不了阿里巴巴”的討論,至今仍未結束。

然而,科技與金融正在主導全球經濟,佔據全球價值鏈的主要部分。全球城市的格局也在因此發生變化,一些老牌的全球中心,有的地位在下降,有的也在轉型。像紐約不再僅僅是金融中心,也在向科技創新中心轉變,紐約科技創新領域的從業人員數量以及科技、創意產業的增速在大幅提升。也就是說,未來的全球性城市將既是金融的中心,也是科技創新的中心。而上海相對於北京和廣東深圳,在科技創新上稍弱,未來,隨著長三角區域一體化納入國家戰略,中國國際進口博覽會和科創板的落戶,上海能不能突破短板,鞏固全國性金融中心的地位?

廣東,中國經濟第一大省。隨著“粵港澳大灣區”上升為國家意志,廣東的地位更顯重要。廣東經濟最顯著的特徵,是民營經濟發達。廣東擁有上市公司的數量最多,廣州、深圳長期是中國經濟總量第三、第四的城市,其中,廣州是華南地區的門戶,而深圳則是中國民營經濟和科技創新最為活躍的城市。而自1990年深交所開業,深圳成為中國的三大金融中心之一,擁有了配置全國性資源的能力,寬鬆的創業氛圍下也孕育出平安、招商等大型綜合性產融結合的巨頭。如今,深圳連年成為新增上市公司最多的城市,金融業增加值以及和金融業相關的法律、會計、谘詢等服務人員的就業規模,也僅次於北京、上海居全國第三,成為華南地區最大的金融服務業“金領”集聚地。

儘管當前三地處於互相競爭狀態,頗有鼎立之勢,然而由於中國地域遼闊,區域經濟發展不平衡,需要多個金融中心支持不同區域的發展。在粵港澳大灣區、長三角區域一體化以及環渤海經濟圈的發展中,廣東、上海和北京三地正好可以各展所長,盡量彌補當前的不足,成為帶動中國經濟崛起的三駕馬車,打造可與紐約、倫敦比肩的金融中心體系。

04

第二梯隊:

江蘇、浙江領先,站穩“準一線”

金融實力處於第二梯隊的東部組團共有7個省市,其中江蘇和浙江得分均在4.3分以上,處於本榜單第四和第五名的位置,在第二梯隊中具有絕對優勢。

圖2:江蘇、浙江金融實力對比

數據來源:Wind、新財富

同處長三角的浙江和江蘇,地理位置相近,經濟都很活躍,文化觀念趨同,外部資源相對整齊,圍繞著兩省之間的比拚和“掐架”從未間斷。改革開放後,兩省也各自衍生出具有標本意義的發展模式,比如以集體經濟為主要特徵的蘇南模式,民營經濟最為搶眼的溫州模式。

而在新財富的金融力榜單中,這兩個相鄰省份各具優勢,且在各維度上的得分均高於全國中位數水準(圖2)。江蘇省在金融業發展程度、融資能力、巨集觀經濟實力上具備顯著優勢,而浙江省在金融機構實力、民間資本活躍度和資本化程度上佔優。

其中,在“金融業發展程度”的得分上,江蘇省高出浙江省2.2分。2017年度,江蘇省的金融、保險業GDP為6783.87億元,佔全省GDP的比重為7.9%。在金融、保險業GDP的總量上,江蘇省僅次於廣東省,在31個省市中排名第二,相當於浙江省的近2倍水準。浙江省2017年的金融、保險業GDP總量為3533.05億元,佔GDP的比重為6.82%。

在“融資能力”的得分上,江蘇省高於浙江省0.4分,僅次於廣東。2017年度,江蘇省的社會融資總規模達到15243.53億元,從社會融資規模構成上看,其在人民幣貸款和企業債券上具備優勢。浙江省2017年度的社會融資規模達13330.96億元,雖然低於廣東和江蘇,但是表現出了較強的增長力,2017年同比增長78.9%,融資結構較為多元,在信託貸款、企業債券和股票市場上都表現出了較強的能力。

在“巨集觀經濟實力”這一維度上,江蘇省同樣領先。2017年度,江蘇GDP達85869.76億元,僅次於廣東,經濟發展水準處於全國前列。浙江省的GDP為51768.26億元,在全國範圍內,低於廣東、江蘇和山東。

然而,浙江省在“金融機構實力”上表現出了較強的實力,得分5.05分。據人民銀行統計數據,浙江省銀行業法人機構數達24.61萬家,且有3家券商和5家公募基金的總部於此設立。江蘇省則稍遜,擁有銀行類法人機構801家,及6家券商,省內沒有公募基金法人機構。不過,近年來,江蘇省新金融發展迅速,積極布局互聯網金融和科技金融,當金融碰上互聯網技術,大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈……或許能為江蘇省機甲狂潮出較大的潛力。

在“資本化程度”這一指標上,浙江也稍稍領先於江蘇。截至2017年度,浙江省擁有414家A股上市公司,總市值達47259.91億元。僅2017年,就新增了87 家上市公司,平均兩個交易日有一家浙企IPO。江蘇省在A股上市公司數量和總市值上,都稍遜。截至2017年年底,江蘇A股上市公司的數量為381家,總市值達39903.67億元,2017年度新增上市公司65家。

在“民間資本活躍度”這一指標上,浙江高於江蘇1.1分。論創富能力,浙江省更勝一籌。在2018年新財富500富人榜上,浙江省擁有58位富人,上榜者財富總額達12232.2億元,甚至高於上海。江蘇省則跌出了創富第一梯隊,上榜富人32位,上榜者財富總額為4802.5億元,與浙江存在一定的差距。

在金融實力上,江蘇和浙江各具優勢,然而由於江蘇省在優勢領域上更為突出,金融實力總得分高於浙江省0.5分。不過,由於兩省各自的資源優勢、政策條件都較好,未來在金融實力上,或許還會有一番較量。

在第二梯隊中,除去具有領先優勢的江蘇和浙江,山東、四川、天津、湖北和福建的總得分差距在縮小,從最高得分山東的3.32分到福建的2.89分,相距僅有0.43分。在各個分維度上,各省份之間也有自己的相對優勢和劣勢。不過,雖然這5個省市的金融實力總得分均在全國31個省市的中位數水準以上,但在五個維度上,有省市的得分卻接近甚至低於中位數水準。

圖3:山東、四川、天津、湖北、福建金融實力對比

數據來源:Wind、新財富

從金融實力對比圖來看,在此次總榜單中排行第六的山東,與其他四個省市相比,在巨集觀經濟實力、融資能力、資本化程度和民間資本活躍度四個維度上具有競爭優勢(圖3)。特別是巨集觀經濟實力,遠遠領先於其他四個省市,巨集觀經濟實力得分僅次於廣東、江蘇,2017年,山東省的地區生產總值鋼彈72634.15億元。在“融資能力”上,山東省得分3.58分,與北京在此項上的得分持平,2017年度,山東省的社會融資規模為8497.65億元,同比增長2.23%。在“資本化程度”上,截至2017年年底,山東省A股上市公司的數量為193家,總市值達21264.77億元,2017年新增25家上市公司。相對較高的資本化程度,也使得“民間資本活躍度”這一指標上,山東領先於其他四個省市,據2018新財富500富人榜,山東省有23位富人上榜,其財富總額為3079.1億元。

雖然山東省在“金融機構實力”這一指標上,得分2.87分,僅次於五個省市中的天津,然而天津、山東也是中國地區“金融機構實力”的分水嶺。自山東後,其他省市的金融機構實力得分均低於3分,說明中國金融機構(特別是證券、基金)高度集中在廣東、上海、北京、浙江、江蘇幾個競爭力強的省市。在大多數省份,銀行業“一葉獨大”,證券期貨、基金業發展嚴重不足,金融結構存在失衡。

然而,山東省的金融實力也有短板,在“金融業發展程度”維度上的得分僅為2.95分。作為GDP大省,2017年度,山東省的金融、保險業GDP為3651.56億元,佔全省GDP的比重為5.03%,比全國水準低近3個百分點。

作為中國西南中心的四川省,在本次榜單中排行第七,是唯一一個闖入第二梯隊東部組團的西部城市。四川省在“金融業發展程度”和“融資能力”上的得分較高,分別為3.95分和3.34分。2017年度,四川省金融、保險業的GDP為3203.27億元,金融、保險業佔GDP的比重為8.66%。2017年度,四川省社會融資規模也達7390.84億元,同比增長11.12%。而四川省的相對弱勢在“資本化程度”、“民間資本活躍度”和“金融機構實力”上,三個指標的得分均低於3分。截至2017年底,四川省擁有115家A股上市公司,總市值達15081.1億元;相應地,在2018新財富500富人榜上,四川省上榜富人11個,上榜者財富總額為1743.7億元。

身為老牌直轄市的天津,在本榜單中排名第8,其金融競爭力主要表現在“金融業發展程度”這一維度上,得分為3.89分,在第二梯隊的東部組合中,僅低於江蘇的5.64分和四川的3.95分。2017年,天津的金融、保險業GDP為1951.75億元,金融業佔GDP的比重鋼彈10.52%,比全國水準高出2.57%。天津的金融業發展程度較高,但在“巨集觀經濟實力”、“融資能力”和“資本化程度”三個維度的得分卻在第二梯隊中墊底。

中部龍頭湖北省排名第9,是第二梯隊中唯一的中部城市,其相對優勢在於巨集觀經濟實力及融資能力,得分分別為3.37分和3.32分。2017年度,湖北省的地區生產總值達35478.09億元,高於金融實力排名在其之前的天津;得分同樣比天津高的還有“融資能力”,2017年,湖北省的社會融資規模為7280.94億元,與金融競爭力排名第7的四川省持平。然而,湖北省金融競爭力的硬傷在於“金融機構實力”,得分僅有2.31分,與排在其後的福建省相差0.6分。在國家長江經濟帶發展戰略之下,湖北能否提升金融力,且拭目以待。

福建省排名第10,在東部沿海各省中名次最低。其顯著優勢在“金融機構實力”、“民間資本活躍度”和“資本化程度”三個指標上。其中,“金融機構實力”得分2.98分,根據Wind統計數據,福建省擁有銀行類法人機構137家,券商法人數3家,公募基金法人機構3家,是除開廣東、上海、北京、江蘇、浙江五個金融機構重地外,金融機構實力最強的省份。在“民間資本活躍度”上,福建省得分3.21分,根據2018新財富500富人榜數據,福建省上榜富人22位,上榜者財富總額達4344.4億元。福建省的資本化程度也較高,截至2017年年底,福建A股上市公司數量達129家,總市值達16725.02億元。然而福建省的劣勢在於“金融業發展程度”,此維度墊底第二梯隊。2017年度,福建省金融、保險業GDP為2055.53億元,不僅總量相對較低,佔地區GDP的比重也只有6.39%。

05

第三梯隊:

重慶的金融發展程度高,河北的融資能力強

處於金融競爭力排行榜第三梯隊的西南-中部組團,共有11個省市,其金融競爭力總得分差距較小,整體處於較低水準,不過在六個分維度上,有表現較為亮眼的省市(圖4)。

圖4:第三梯隊西南-中部組團11個省市金融實力對比

數據來源:Wind、新財富

在“金融業發展程度”這一指標上,11個省市之間表現出了較大的差異,其中,重慶、遼寧和山西三個省份的金融業發展程度相對較高,得分分別為3.4分、3.16分和2.84分。2017年度,重慶的金融、保險業GDP為1813.73億元,金融業佔地區GDP的比重鋼彈9.34%;遼寧省的金融、保險業GDP為1964.58億元,金融業佔GDP的比重也達到8.39%;山西省的金融、保險業GDP為1320.05億元,金融業佔GDP的比重也達8.5%。

然而,湖南、江西、陝西三個省份在這一維度上,得分均低於2分,處於相對較低的水準。其中,湖南作為第三梯隊的地區GDP大省,2017年度金融、保險業GDP卻只有1610.31億元,佔全省GDP的比重為4.75%,低於全國水準達3.2%。江西省也同樣,2017年度金融、保險業GDP為1107.12億元,佔地區GDP的比重為5.53%,金融業GDP不僅總量低,佔GDP的比重也遠低於全國平均水準。陝西省2017年度金融、保險業的GDP為1300.1億元,佔GDP的比重為5.94%。

在融資能力這一維度上,河北、安徽、河南、湖南則表現出了相對優勢,得分均在3分之上。特別是在榜單中排名12位的河北省,融資能力得分為3.54分,高於浙江省,與山東省持平,在融資能力這個維度上,全國排名第六。2017年度,河北省社會融資規模達8346.38億元,同比增長31.91%;安徽、河南省的社會融資規模也分別為7038.28億元和6801.67億元。

在巨集觀經濟實力這一指標上,第三梯隊的11個省市之間也表現出了較大差異。有GDP相對大省河南、河北、湖南,得分均在3分以上,也有地區GDP稍弱的山西、雲南、廣西和重慶。

11個省市在“資本化程度”、“民間資本活躍度”和“金融機構實力”這三個維度上的得分差距不大,前兩個維度的得分介於2.8分和2.5分之間,後一維度的得分差距也較小,從最高分的遼寧2.31分,到最低分的廣西1.79分,相距也僅有0.5分,整體處於較低水準。而且,這11個省市金融機構實力的得分也大多來自於地區的銀行業得分,證券、基金業的得分基本處於空白。

06

第四梯隊:

整體處於底部水準的10個省區

處於金融競爭力排行榜第四梯隊的東北-西部組團,共有10個省區。由於地理、資源、政策等原因,中國東北、西部地區的金融競爭力在各個維度上的得分均低於全國中位數水準。與前三個梯隊對比可看出,第四梯隊不僅整體在“巨集觀經濟實力”上存在著差距,“金融業發展程度”、“融資能力”、“資本化程度”、“民間資本活躍度”、“金融機構實力”五個維度的差距更大(圖5)。也就是說,相較於經濟實力的差距,這10個省區在金融實力上與其他省份的差距更大。

圖5:第四梯隊東北-西部組團10個省市金融實力對比

數據來源:Wind、新財富

雖然第四梯隊的金融實力整體處於較低的水準,但是在不同維度上也有表現較為亮眼的省市。比如,青海、寧夏的“金融業發展程度”得分要顯著高於其他省市,分別為2.93分和2.5分。2017年度,青海省的金融、保險業GDP為274.6億元,佔全省GDP的比重為10.46%,高於全國平均水準2個多百分點;寧夏的金融、保險業增加值也達314.69億元,佔全省GDP的比重也達9.14%。

貴州的融資能力也相對較強,得分2.63分。2017年度,貴州的社會融資規模總額為4045.67億元,顯著高於第四梯隊的其他省市。相對應的,貴州省的“資本化程度”和“民間資本活躍度”得分也相對較高。截至2017年度,貴州省擁有27家A股上市公司,總市值達11306.7億元。根據2018新財富500富人榜榜單,貴州省上榜富人4個,上榜者財富總額為448.6億元。

當然,也有金融業給地區經濟拖後腿的省市。位於榜單最後一名的吉林省,在“巨集觀經濟實力”維度上的得分為2.44分,僅次於第四梯隊的內蒙古和黑龍江,然而,在“金融業發展程度”這一維度上的得分卻只有1.21分,低於梯隊內得分最高的青海(2.93分)1.8分,以至於拉低其整體排名。2017年度,吉林的金融、保險業GDP為709.64億元,但佔全省GDP的比重卻只有4.75%。

同時,從圖5可看出,“金融機構實力”這一維度,得分曲線收縮在雷達圖的最裡端,第四梯隊10個省市的得分均處於較低水準,且得分差距也只有0.2分。與第三梯隊類似,10個省市“金融機構實力”這一維度的得分也基本上都來自於銀行業機構的得分,而在證券業、基金業上處於空白。

07

弱勢省份如何提升金融力?

通過“中國區域金融力排行榜”,我們發現,無論是從總得分,還是巨集觀經濟實力、金融業發展程度、金融機構實力、融資能力、地區資本化程度、民間資本活躍度六個維度的得分數據來看,東部沿海地區的省份都要顯著高於中西部及東北地區,特別是金融機構分布上,由於證券公司、基金公司高度集中在廣東、上海、北京三地,使得東部和其他地區在金融實力上呈現強弱分化明顯的“馬太效應”。

由於金融活動的複雜性和多樣性,使得金融中心不具有普遍性。中國經濟發展水準以及金融資源分布的不均衡,意味著需要建設多個不同層次、功能互補的區域金融中心。其中,上海、北京、廣東深圳集聚了優勢金融資源,可以圍繞著長三角區域一體化、環渤海經濟圈和粵港澳大灣區建設全國性金融中心。

而其他有條件的城市,比如區域金融實力得分較高的江蘇、浙江、四川、天津等,可以進行差異化競爭,選擇與自身產業結構相適應的特色業務,建設區域性金融中心,異塵餘生周邊省市。這方面先行一步的杭州,提升金融實力的經驗值得參考。

在區塊鏈、大數據等高新技術不斷應用於金融業,金融科技成為新一線城市重要發展契機的背景下,杭州依靠阿里巴巴為代表的互聯網公司積聚的優勢,在《金融業發展“十三五”規劃》中提出了“新金融”概念,擬到2020年把杭州建設成以互聯網金融創新和財富(資產)管理為特色的全國一流新金融中心和區域金融中心。目前,依托活躍的互聯網創業氛圍和眾多的互聯網金融企業,杭州已形成以螞蟻金服為龍頭,恆生電子、同花順、連連支付等金融科技企業共同發展的格局。利用互聯網金融和金融科技,杭州未來在新金融服務方面或有彎道超車之勢。

在技術革命興起的當下,區位對城市發展的影響程度在減弱,把握技術的趨勢,不僅帶動了浙江普惠金融和金融科技的發展,也讓貴州在金融大數據業務上贏得先機,成為差異化發展的典範。地處西南山區的貴州,自2013年謀劃發展大數據產業,經過5年的時間,“大數據”已成為地區的標簽。而利用大數據的先發優勢,貴州實施“引金入黔”工程,致力於構建大數據金融產業鏈,打造貴州金融城。目前貴州已引入了30余家銀行、保險機構、102家新金融企業以及全國首個互聯網金融特區、全國首個大數據交易所和全國首個眾籌金融交易所的落戶,以大數據為中心的金融產業鏈已經基本成型。在區域金融實力榜單中,貴州在“融資能力”和“民間資本活躍度”兩個指標上已表現出了相對優勢,隨著貴州大數據金融中心的建設,金融實力排位有望進一步提升。

而對於大部分省市而言,提升金融實力的根本,一是要用好金融工具,壯大本地區的實體經濟;二是要善待民營企業,促進財富創造,並向資本轉化。我們的榜單上加入了包括上市公司在內的地區資本化程度指標、包括新財富500富人榜在內的民間資本活躍度指標,正在於引導各地在增強服務實體經濟能力、提高民企活力等大部分地區可行的方向上提升金融實力。

在現代商業社會,上市公司的數量和市值已經是城市競爭的重要維度。而在反映上市公司實力的“資本化程度”這一維度上,東部沿海地區,特別是廣東、北京、上海、江蘇和浙江五個省市的得分遠遠領先,在如何善用金融工具、善用資本市場方面,其他省市大有空間。比如,四川成都確立了建設西部金融中心的目標,以科技金融、農村金融、消費金融、供應鏈金融、綠色金融、文化金融為重點發展方向,分別從加大對創投、私募股權投資的政策優惠力度,壯大創業天使投資基金規模;促進消費信貸模式創新;探索農村產權抵(質)押融資,設立鄉村振興發展基金;探索運用應收账款融資、動產質押融資等方式,推動企業從負債融資轉向盤活資產融資;完善文化產業融資模式,積極運用永續債券、定向債券等直接融資工具,服務當地的金融、農村、供應鏈和文化產業的發展。從地區產業特色出發,借力多層次資本市場和多種金融工具的組合,成為地區借力金融服務產業的選擇。

民營企業的活躍,對於提升地區資本層面的競爭力同樣有拉動作用。民營企業不僅可以為當地貢獻就業與GDP,企業家的一部分財富往往又會作為資本,主要投資於本地。廣東、江蘇、浙江的金融力晉級一線、準一線,一大原因在於改革開放40年以來民營企業活力滿滿,創造了金融需求與供給。

在我們的榜單上,另一個指標數據,即“金融業發展程度”下的“金融、保險業GDP佔地區GDP的比重”,也值得考究。除湖南和吉林2省外,余下29個省市的金融業增加值佔比均超過了5%。其中,有11個省市這一指標上的得分高於位於榜首的廣東(圖6)。從中固然可見,地區的金融實力與金融業增加值並不能完全劃等號,但也不乏當地金融業發展是否真正服務於本地實業的疑問。

圖6:11個省市的金融、保險業GDP佔比超過廣東

數據來源:Wind、新財富

對於上海、北京、天津、重慶、四川具有一定的金融實力和金融特徵,致力於打造區域金融中心的省市,大力發展金融產業成為地區的支柱性產業,金融業增加值較高具有一定的合理性,而青海的金融保險業GDP佔地區GDP的比重鋼彈10.52%,寧夏也達9.14%,以及山西、西藏、遼寧的金融保險業GDP佔地區GDP的比重也超過8%,令人欣喜之餘,也需要引起警惕:金融業對實體經濟的帶動如何,是否存在過度金融化的風險?

一般來講,當一個產業的增加值佔GDP比重達5%以上,就會被稱為支柱性產業。隨著各省市金融業增加值佔比的不斷提升,也引發了外界對中國經濟過度金融化的擔憂。目前,通過稅收制度、金融制度獲取和控制金融資源,成為一些省市的優選路徑。不過,地方政府如果為了繁榮金融業,通過補貼、減稅等政策優惠,吸引各類金融機構到本地注冊,雖然有可能帶來金融業增加值的提升,卻也可能會忽視當地環境承載能力,導致資源配置不當,擠出當地具有競爭力的優勢特色產業。同時,值得警惕的是,金融業過度發展可能會帶來區域性系統風險。

諾貝爾獎得主盧卡斯曾說過,金融隨實體經濟需求的引導而發展,當實體經濟有需求時,金融就自然而然發展起來。雖然金融對城市發展的推動意義非常大,特別是在優化資源配置、推動產業更新方面更是如此,然而,金融業不可能脫離實業的需求空轉,區域金融應尋求適合自身產業布局和特色的方向,為實體經濟服務。

- END -