隨著疫情的相對緩和,全國各地博物館也開始重新開放。作為今年國內文化展覽的重頭戲,上海博物館的年度特展“春風千里,江南文化藝術展”(展期為5月26日至8月23日)一經亮相,便吸引了眾多文博愛好者的目光。

縱觀歷史,江南一帶以歷史悠久、經濟發達、文化繁榮而聞名,因此,這次的江南文化特展,精彩紛呈,展覽以“江南文化”為主題,遴選十六家博物館和文物部門的近兩百件作品展出,包括石器、青銅器、書畫、刻本藏書、漆器以及印章、竹刻等諸多種類,其中不少是難得一見的珍品。比如春秋時期的越王劍、三國時期東吳朱然墓中的文物以及王羲之書法的南宋拓本,甚至還有禁止出境展出的《曹全碑》“因”字不損本(絕世孤本)。

此次江南文化特展,不僅是對江南的歷史與文化梳理,更展現了中國傳統文化的博大精深。

吳越寶劍名揚天下

江南,按字面的意思是指長江以南。不過,文化意義上的江南與地理意義上的江南未必完全重合。在文化上,長江以北的揚州比一些長江以南的城市更像江南。如今,大多數比較認同的觀點是,文化上的江南,其核心區域是“滬寧杭”,明清時期叫“八府一州”,就是蘇州、松江(上海)、常州、鎮江、應天(南京)、杭州、嘉興、湖州八府及清代從蘇州劃出來的太倉直隸州。此外,核心區周圍還有異塵餘生區,包括如今江蘇揚州、江西景德鎮、皖南徽州、浙江寧波紹興等地,一同構成了更加廣義的江南文化區。

人類的歷史是一部不斷遷徙和發展變化的歷史,江南也是如此。從考古學來說,最早的江南文化是新石器時代晚期的馬家浜文化,因浙江嘉興馬家浜遺址而得名,絕對年代距今7000至5800年,其範圍北到長江,南到錢塘江,與河姆渡文化隔江相望。在此次特展中,就有馬家浜文化的陶豬和河姆渡文化的骨耜,說明當時江南已經發展出了先進的農業技術,可以種植稻米並飼養家畜。

馬家浜文化之後是崧澤文化(距今5800-5300年),再之後就是江南最早的古代國家形態的“良渚文明”(距今5300-4300年)。到了良渚時代,江南文化中兩個傳承至今的重要基因開始凸顯出來,那就是多元融合和追求卓越。

先說多元融合。江南文化區處於長江中下遊平原,交通便利,在地理因素作用下,多元文化在這裡很容易相互融合。馬家浜文化受到了河姆渡文化的影響,良渚文明也受到了海岱文化的影響。後來到了春秋戰國時期,江南的吳國和越國主動學習晉國和楚國的先進文化,引進文字和禮樂,鑄造青銅禮器,將自身融入了華夏文明圈。本次特展上展出了吳國國君夫差製作的青銅水鑒,器體甚大,重54公斤,上面鑄有銘文。此水鑒是南方青銅器,但是紋飾細節多借鑒中原青銅器,而且在河南輝縣出土,很可能是吳晉兩國交流的禮物。

到中古時代以後,江南文化多元融合的面貌越加體現出來。東晉初期、唐朝中晚期和南宋初期的三次大規模北方移民潮,讓江南成為中國南北文化交融的核心區。這種大規模的文化融合也讓江南文化超越了一般意義上的地域文化。在南宋以後,江南甚至成了中國文化的核心區域。

江南文化的另一個顯著特點是追求卓越。在文物上的體現,就是可以達到超乎尋常的技術水準。

在良渚文明時期,玉器最能體現江南人追求卓越的精神。玉器起源於北方,最早出現在今俄羅斯境內的貝加爾湖地區,中國最早的玉器距今有9000年,出土於黑龍江饒河縣的小南山遺址。良渚的玉器傳統是受外來文化影響而產生,但是後來居上,他們創立了一套完整的製玉工藝,從選料、切割、雕刻、拋光,一步步精益求精,最後能做出現代人都無法複製的極品,一毫米寬的玉面上能刻六條平行線,工藝之高在中國玉器史上空前絕後。此次特展上有上海福泉山遺址出土的良渚時代玉璧、玉琮和玉權杖,可以讓人一窺良渚的玉器風貌。

▍良渚玉琮王,浙江省博物館藏(非本次展品)

到了春秋戰國時期,江南的製造工藝第一次名揚天下,那就是因為吳越地區的青銅劍。青銅鑄造工藝也是北方傳來的,但是江南的技術可以做到後來居上。《周禮·考工記》記載:“吳越之劍,遷乎其地,弗能為良”。《莊子》稱:“夫有乾越之劍者,柙而藏之,不敢用也,寶之至也”,可見當時吳越寶劍的出色。複旦大學譚德睿教授指出,先秦時期的吳越青銅劍有三個傑出之處:第一是青銅器表面合金化技術;第二是高度精密的陶范鑄造技術;第三是複合鑄造技術,劍身中間的劍脊用含錫量較低的高韌性青銅鑄造,劍脊兩側的劍從(劍面)用含錫量較高的高硬度青銅鑄造,這樣劍身有相當的柔韌性,不易折斷,劍刃硬而鋒利,具有很強的殺傷力。

存世的吳越寶劍以湖北省博物館的越王勾踐劍最為出名,但越王劍並不只有那一把,此次特展,就展出了上海博物館收藏的兩把越王劍。首先是長54.7厘米的越王者旨於睗劍(“者旨於睗”四字讀音為zhū jī yú shì),它劍格正面的銘文是“戉(越)王戉王”,劍格背面銘文是“者旨於睗”。經考證,這是勾踐之子越王與夷的寶劍。第二把是長63.6厘米的越王州句劍,州句在史書上稱為越王朱句,是勾踐的曾孫,在位之時越國國勢強盛。這兩把劍共同的特點是鑄造精良,造型優美,劍體狹長,至四分之三後劍從逐漸內收弧曲,鋒尖刃利,雖然是兩千余年的古物,依然鋒利威武,不愧是青銅時代最頂級的神兵利器。

▍越王州句劍

江南地區的早期文化是獨立發展的,當地人“斷發文身”,無論是習俗、語言、飲食以及居住方式等都和中原地區不同。江南很多古老的地名並不是出自漢語,而是出自古越語,要通過對比傣語和壯語才能確定它們的意思。舉例而言,無錫原來認為是因為錫礦被開採完了而得名,但地質考古發現當地自古就沒有錫礦,有語言學者認為,無錫的真正意思可能是“埋葬巫師的山”。

在春秋戰國時期,吳越全面學習晉楚兩個大國的文化,引入漢字和周禮。為了和中原變成一家人,甚至出現了“泰伯奔吳”這樣的故事,即認為吳王也是周天子的親戚。實際上,江南地區的漢化並非一蹴而就,而是一個漫長的過程,吳越只是一個開始,然後經過秦漢四百多年的熏陶,直到六朝時期(222-589年)才最終完成了江南地區的徹底漢化。

三國朱然墓出土漆器

六朝指的是六個以南京為首都的江南王朝:三國東吳、東晉,以及南朝的宋、齊、梁、陳。東漢末年天下大亂,北方大批逃難者南下,不僅給江南增加了勞動力,還帶來了先進工具和先進技術,這為孫權建立吳國並開發江南奠定了基礎。開發江南是東吳重要的歷史功績,孫權曾多次派兵大規模地整治境內的山越部落,要求他們“強者為兵,羸者補戶”,初步完成了江南地區的民族融合。

三國東吳的文物,最經典的是來自安徽馬鞍山的朱然墓。朱然(182-249年)是東吳重臣,官拜左大司馬、右軍師,封當陽侯。他的墓中出土了大量珍貴漆器,此次展出了馬鞍山市三國朱然家族墓地博物館收藏的“宮闈宴樂圖”漆案,為人們了解東吳宮廷生活提供了珍貴的圖像資料。這個漆案為木胎,髹黑中偏紅漆地。案面長方形,長82厘米,寬56.5厘米,上繪宮闈宴樂場面,共有五十五個人物,大多有榜題。左上角是幃帳,中為皇帝、嬪妃並坐,宮女侍立。其右跽(jì)坐席上者,依次為皇后、子本、平樂侯及夫人、都亭侯及夫人、長沙侯及夫人等,他們席前置有盛食物的圓盤。這些人正在觀看演出,案面中部是百戲場面,有弄丸、弄劍、武女、尋撞、連倒、轉車輪等,都是東漢流行的表演,右邊是鼓吹伴奏的樂團。

▍朱然墓“宮闈宴樂圖”漆案

宮廷宴樂,自然少不了衛兵。幃帳下方左起繪有虎賁、黃門侍郎等宮廷儀衛,案面右下角繪有羽林郎持弓守立。主體圖案上部繪有一道牆,牆上有窗,窗外站立大官門、值門人、女值使等,能看出戒備森嚴。

在三國兩晉時期,由於江南地區瓷器的興起,漆器在日常生活中的重要性有所下降,僅在上層社會仍然保持流行。“宮闈宴樂圖”漆案是罕見的大尺寸漆器,畫面生動展現了三國時期宮闈宴樂的宏大場面,文物價值非同尋常。由於畫上有皇帝,案背面正中更有一朱紅“官”字,很可能是孫權禦賜之物,更是格外珍貴。

東吳於280年為西晉所滅,天下一統,但是沒過多久北方就重燃戰火,先是八王之亂,後是五胡亂華,中原被打成一片焦土。戰亂之際,大批北方士族舉家南遷,為民風悍勇的江南帶來了濃厚的書生氣質,史稱“衣冠南渡”。317年,晉元帝司馬睿在建康(今南京)重建朝廷,是為東晉。此後兩百餘年間,中國南北分裂,北方多為少數民族政權,南方的漢族王朝被認為是正統所在,江南地區也因此第一次成了中國文化的中心地區。

《淳化閣帖》南宋拓本

在東晉南朝時期,江南地區最突出的文化成就是書法,代表人物是書聖王羲之。王羲之(303-361年,一說321-379年)字逸少,祖籍琅琊(今山東臨沂),後遷居山陰(今浙江紹興)。他出身士族名門,為朝廷貴胄,官至右軍將軍、會稽內史,後人稱其為“王右軍”。王羲之一改漢魏以來質樸工拙的隸體書風,開創妍美流便的行書,被後世尊為“書聖”,是中國書法史上承前啟後的大宗師。

由於年代太早,王羲之已無真跡存世,目前只有唐宋時期的雙鉤摹本和碑拓存世。本次特展展出了《淳化閣帖》第七卷“晉王羲之書”的南宋拓本,也稱“最善本”,可以讓觀眾一窺書聖的妙筆。此次展出的是王羲之的《秋月帖》,這是他回復友人在盛夏時問候他的一簡書劄,因起首作“七月一日羲之白”,亦稱《七月帖》。七月一日在古代歷法中是立秋後第一天,文人騷客會於這天寫下感時悲秋之作,所以文中有“忽然秋月,但有感歎”之語。而從“吾故羸乏,力不具”的措辭來看,此書似為王羲之中年後在體弱多病時所寫。

▍《淳化閣帖》第七卷的王羲之《秋月帖》

王羲之創立的筆法代代流傳,影響深遠。特展上還有王羲之七世孫智永和尚弟子虞世南的《大運帖》,出自《淳化閣帖》第四卷“歷代名臣法帖”的南宋拓本。虞世南(558-638)是書壇“初唐四大家”中的江南名家,書法虛和圓潤,剛柔內含,沉厚安詳,行筆如閑庭信步,不疾不徐,深得書聖家學淵源。

▍《淳化閣帖》“最善本”中的虞世南《大運帖》

上博收藏的四冊《淳化閣帖》“最善本”是傳世名寶,2003年4月以450萬美金從美國收藏家安思遠處購得,曾經轟動文博界。《淳化閣帖》又名《淳化秘閣法帖》,是中國最早的一部匯集各家書法墨跡的法帖,共十卷。第一卷為歷代帝王書,二、三、四卷為歷代名臣書,第五卷是諸家古法帖,六、七、八卷為王羲之書,九、十卷為王獻之書。

北宋淳化三年(992),宋太宗趙光義拿出內府所藏歷代墨跡,命翰林侍書王著編選後,摹勒上石於禁內,並拓印裝訂成冊,這就是《淳化閣帖》。由於王著識鑒不精,致使法帖真偽雜糅,錯亂失序,但是工匠技藝精良,摹勒逼真,高古書法因此得以流傳,實屬功德無量。此帖有“法帖之祖”之譽,對後世影響深遠。北宋仁宗慶歷年間,宮中失火,拓印《淳化閣帖》的棗木原版不幸全部焚毀。後來人根據早期的拓本,不斷翻刻,幾百年下來,版本越來越多,風貌和原本書法的差距也越來越大,所以《淳化閣帖》年代越早的版本,越貼近原本的樣貌,也就越珍貴。

上海博物館收藏的《淳化閣帖》“最善本”,是清代大收藏家安歧所收藏的南宋拓本,也是目前傳世僅有的兩套南宋拓本之一。其卷四、七、八和明代最優質的《淳化閣帖》“肅府本”類似(“肅府本”即《淳化閣帖》肅王府遵訓閣本,朱元璋將第十四子朱楧封為肅莊王時,曾賜宋代《淳化閣帖》一部),應該是“肅府本”南宋原拓底本的姊妹本,價值無可估量。

禁止出境的《曹全碑》拓本

唐代中後期天下大亂,北方人再一次大規模南遷,讓中國南方人口首次超過北方。在五代時期,就有了“天下大計,仰於東南”的說法。此後宋元明清乃至於近代,江南都是中國的經濟中心甚至是文化中心。這一時期的藝術,無論是書畫、瓷器、玉器、刺繡等工藝品,還是戲曲文學,基本都以江南為冠。

特展上這一時期的重要作品,包括南宋哥窯的五足洗,被推為傳世哥窯第一,元代書畫第一名家趙孟頫的《蘭石圖》,明代顧繡創始人繆瑞雲的《顧繡竹石花鳥人物圖合冊》,明代成化年間最早的南戲傳奇刻本《新編劉知遠還鄉白兔記》等,都是難得一見的珍貴文物。有一件限時展出的名畫《夏山圖》,號稱是五代末年江南山水名家董源所作,實際上是明代的仿本,但其繪畫風格傳承了宋代的董源一派。

南宋哥窯五足洗

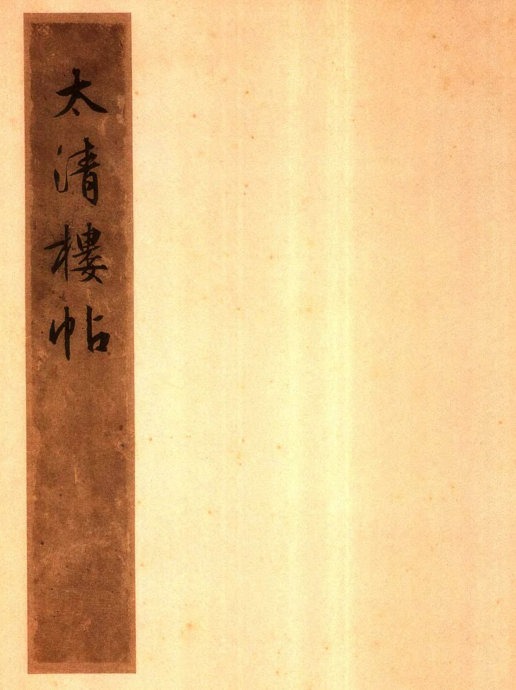

明清時期江南經濟發達,藝術欣賞水準也高,於是民間的文物收藏也興起了,人稱“江南收藏甲天下”。特展專門有一個篇章是江南文人的收藏,其中最珍貴的文物是清代顧文彬過雲樓收藏的明代拓東漢《曹全碑》“因”字不損本,是中國禁止出境文物。

曹全碑是東漢碑刻,全稱“漢郃陽令曹全碑”,立於漢靈帝中平二年(185)。碑高約1.7米,寬0.86米,碑身的隸書碑文記載了東漢末年官員曹全遠征西域及鎮壓黃巾起義的史跡,由於碑文和史書上的記載有諸多不同之處,可為正史勘誤,所以史料價值非凡。明朝萬歷年間,曹全碑在陝西合陽出土,碑上的隸書文字極為優美,蠶頭燕尾,古雅飄逸。這種字體在此後的幾百年間極大地影響了中國書法界,被歷代金石學家奉為圭臬,無數文人墨客都已擁有曹全碑的拓本為榮。但可惜的是,此碑在數百年的流傳中不斷受到破壞。萬歷年間,石碑剛出土向城裡運送時,就不慎把右下角的“因”字磕掉;至萬歷末年,大風吹倒大樹,將此碑生生砸成兩段,目前存世的基本都是斷裂之後的拓本。清朝之後,由於大量不間斷的摹拓,碑體的破損不斷增加,直到1956年曹全碑被移入西安碑林保存,才真正結束

了破壞和磨損。

曹全碑被摹拓太多,字形和原本已經有所差異,所以年代越早的摹拓版本價值越高。以前說的珍貴拓本,有“乾”字未損本或“悉”字未損本等,“因”字不損本是最珍貴的絕世孤本,因為它是剛出土還沒搬進城裡的時候拓的,被稱為“城外本”或“初拓本”,而且是存世唯一的一本。由於“因”字不損本價值太高,所以清代有很多假冒的偽作,但是不難分辨,因為真本上面的“因”字和所有偽作都不一樣,“因”字裡面不是一個大,而是一個士,這是作偽者們無論如何也想不到的。

▍《曹全碑》絕世孤本

除了藝術和收藏,江南地區在思想文化上也是名家輩出。此次特展上有幾件與江南著名思想家相關的文物,首先就是明代蔡世新繪製的王陽明肖像圖軸。王陽明本名王守仁(1472-1529年),浙江余姚人,明代著名的思想家、軍事家,官至南京兵部尚書,創立“心學”,主張“致良知”、“知行合一”,是中國哲學史上里程碑式的人物。王陽明在贛南時,召集畫師為其畫像,眾畫師都畫正面像,難以表現王陽明兩顴棱峭的特徵,唯有弟子蔡世新畫四分之三角度的側面像,形神兼備,得到王陽明高度讚許。畫面上題“後裔王壽祁敬藏”,可見是王氏後代的傳家之寶。

▍王陽明像

16世紀以後,中國開始接觸西方,江南地區的思想家起了很大的推進作用。特展上能看到明代西學先驅徐光啟的《農政全書劄記冊》,清代資本主義實業領袖張謇的《行書七言聯》,還有現代文學大家魯迅的《錄歐陽炯南鄉子詞軸》等作品,可以讓觀眾一睹前賢的風采。

來源:北京晚報·五色土 | 作者 謝田

編輯:薑寶君

流程編輯:郭丹