1

評論

像一把刀子,像一塊滾石

文 | 趙振傑

張敦,原名張東旭,“80後”,河北人,現居石家莊。出版有小說集《獸性大發的兔子》《我要去四川》,被評為河北省第三屆“十佳青年作家”,現為河北文學院、大益文學院簽約作家。

“

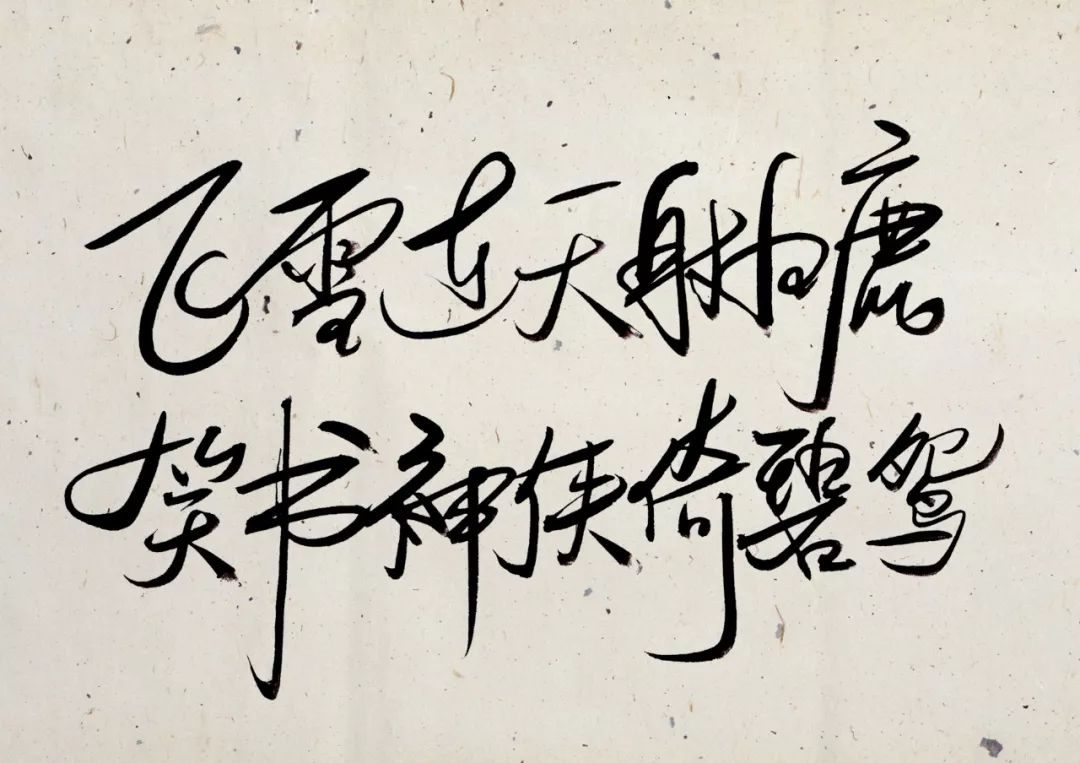

張敦的小說是危險的,像一把銳利無比的刀子,在黑暗的角落裡閃爍著逼人的寒光,鋒芒所向,見血封喉;張敦的小說又是另類的,像一塊棱角分明的滾石,在布滿鵝卵石的海灘上堅持著自己固有的形狀,顯得倔強而不合時宜。

”

與大多數“80後”作家轟轟烈烈的出道方式不同,河北作家張敦的出道顯得既平靜又艱辛。他沒有驚人的天賦,沒有值得炫耀的學歷,也並未接受過系統的專業培訓,但長期在社會最底層的摸爬滾打、橫衝直撞,卻為他積澱了極為真切而深厚的生存經驗與生命體驗,從而,使得他的小說相較於其他同齡作家而言更具“野性”。這裡的“野性”蘊含兩層含義:一是張敦的小說沒有“潔癖”,俗詞俚句、汙言穢語皆可入文。他很早就有意識地與“文藝小清新”的寫作風格劃清界限,二是張敦的小說呈現出一種未經加工的“純天然狀態”:敘述單刀直入,結構不事雕琢,人物對白乾淨利落,情感關係混沌曖昧,散發著一股野蠻生長的原始衝動。

張敦的小說是危險的,像一把銳利無比的刀子,在黑暗的角落裡閃爍著逼人的寒光,鋒芒所向,見血封喉;張敦的小說又是另類的,像一塊棱角分明的滾石,在布滿鵝卵石的海灘上堅持著自己固有的形狀,顯得倔強而不合時宜。

閱讀張敦的小說就如同是在欣賞地下搖滾樂一樣,令人血脈僨張。《獸性大發的兔子》就是一部具有典型“搖滾範兒”的作品集,其中收錄的小說在審美風格與精神氣質上都與中國搖滾樂存在著某種家族相似性,比如《小麗的幸福花園》中“我”對幸福花園的執著找尋,令我聯想到竇唯在《高級動物》中反覆吟唱的那句副歌“幸福在哪裡啊”;《夜路》所傳達的個人在大都市中的迷失感,讓我想到汪峰的《北京,北京》;《爛肉》中兩個孤獨生命的形影相吊,讓我想起張楚的《孤獨的人是可恥的》;還有《去街上搶點錢》《知足常樂的小姐》似乎分別對應著崔健的《快讓我在這雪地裡撒點野》和《花房姑娘》??

《獸性大發的兔子》

張敦小說的主人公是一群正在或者已經喪失行動能力的“多餘人”,他們出身卑微、窮困潦倒、沉默寡言、性情乖張、百無聊賴、耽於幻想,就像是漂浮於城市海洋中的微生物一樣,強烈的失敗感與幻滅感導致他們不約而同地選擇了自暴自棄、肆意妄為。《小麗,好久不見》,隱晦地呈現出社會底層青年群體在生理與情感上的雙重困境。“墮落與頹廢”在張敦小說中既是一種現實,同時也意味著一種態度——寧可選擇自我放縱,也不願接受規約與馴化;即便失意落魄,也不肯去追逐世俗意義上的成功。

張敦小說的搖滾特質還表現為“憤怒與反抗”。讀他的小說,能夠從中感受到一股戾氣、一腔怒火。來自生理與心理上的長期壓抑,使其筆下的人物或多或少都患有迫害妄想症,如《帶我去隔壁》中青年房客對房東老太的殺害,《食鬼貓》中人物對殺戮與死亡的強烈渴望,《爛肉》中兩個天涯淪落人的自虐與施虐等等。不管自殺還是被殺,在張敦小說中都隱含著一種心理訴求,即對生存現狀以及既定現實秩序的強烈不滿。

張敦的小說表現的也是關於“眼前苟且”與“詩和遠方”之間的思想悖論:他筆下的主人公通常不屑於眼前的苟且,但又惰於去尋找“詩與遠方”,因為他們清醒地知道,我們生來就是孤獨,前方一無所有。從這個意義上講,張敦的小說帶有極強的存在主義味道。這在其小說的太空設定上表現尤為明顯。張敦的小說往往存在著一組反差極大的太空結構,如出租屋與戈壁沙漠(《爛肉》)、公司走廊與城市街頭(《夜路》)、小區崗亭與鬧鬼的民宅(《食鬼貓》)等等,前者狹窄逼仄,代表著當下物質生活的困窘與匱乏;後者空曠混沌,意味著未來前景的昏暗與未知。在這種截然對立的太空設定下,作者切身的囚困之感被和盤托出。一如小說《兔子》中“我”的感慨那樣:“當他們說炒股這兩個字的時候,總讓我想起‘被玩弄於股掌之間’這句話。”對於現實荒誕感的深刻體認,使得張敦筆下的人物淪為一群無“家”可歸的孤魂野鬼。他們厭棄故鄉,因為那裡賜予他們的只有貧窮與醜陋,然而,他們又無法真正融入他鄉,因為那裡沒有為其預留任何生存太空。面對“被囚”與“自囚”的雙重困境,他們只能無可奈何地從一個“遠方”走向另一個“遠方”。

張敦的第二本小說集《我要去四川》相對於《獸性大發的兔子》可以說既是一種呼應,也是一種擴充。該書收錄的小說在保持一以貫之的“硬搖滾”敘事風格的同時,也在題材內容和審美向度上進行了大膽的開拓與創新。小說大體分成兩類:一類是以“我”為敘事視角的“個人奮鬥史”,如《自行車司機》《我要去四川》《苦海無邊》《哥,你先別激動》《你也打算從這裡跳下去嗎》等;另一類是以傻翔(“我”的父親)、傻蘭(“我”的母親)為主人公的“家族簡史”,如《哭聲》《吉祥三傻》《鄉村騎士》《傻子不宜離家出走》《你爹回來了》等。前者著力表現的是城市零余者的生存困境與心靈創傷,頹廢、迷惘、孤獨、絕望、憤怒、叛逆、狂野??這些冷峻、粗糲的詞匯依舊是小說的主旋律;後者則將文學觸角伸向農村,以“暴裂無聲”的獨白方式和“曲徑分岔”的敘事結構去講述上代人的傳奇人生與心路歷程——“我”的父親母親猶如兩顆相向而行的流星,不遠萬裡,奔赴對方,短暫交匯,然後杳然而逝。張敦以長輩的坎坷身世為藍本,融合鄉村的逸聞軼事,譜寫出一首首令人浩歎的“傻子的詩篇”。

在我看來,《我要去四川》一書中的“家族史”與“個人史”構成了某種互文、因果關係。換言之,與其說張敦的“家族簡史”系列小說是在為父母親列傳、為沉默者代言,毋寧說,他是在以基因解碼和精神分析的方式探尋自身憂鬱、頹廢、憤世嫉俗的根源。從這個意義上講,前輩人的傳奇經歷和性格特徵注定將成為“我”無法拒絕、不可回避的經驗“前史”,潛移默化中塑造了“我”的人生觀和價值觀。正如文中所言:“在別人眼中,我就是個神經病,不合群,大家都叫我傻根。”通讀“個人史”系列小說,我們會發現,“傻根”形象幾乎成為張敦筆下的核心敘事原型,即一個一心想要清理這個世界,卻被這世界反覆清理著的“亞細亞孤兒”。好萊塢著名編劇保羅·施拉德曾這樣描述筆下的主人公:“他們對現狀不滿,同時又對未來充滿恐懼。他們害怕向前看,只求得過且過,如果連這都做不到,他們便只有退回到過去之中,或是自我毀滅。”張敦的小說亦是如此,如果說“個人史”系列著力表達的是“對現狀的不滿”和“對未來的恐懼”,那麽“家族簡史”系列則是為了避免“自我毀滅”而做出“退回到過去之中”的防禦策略。

不可否認,這種刀子般、滾石狀的寫作,一定程度上也為張敦帶來諸多的視野盲點,例如,過分倚重第一人稱敘事,暴露出自我重複、同質化的寫作隱患;小說多以極端化的底層視角來觀照社會與現實,導致人物形象兩極分化、二元對立;太空結構過於逼仄,敘事格局過於狹窄,致使小說視野始終打不開;太過依賴個人的“經驗書寫”,對更為巨集闊的敘事題材缺乏足夠的表達欲望和駕馭野心??對此,張敦需在今後的創作中保持足夠警惕。

2

創作談

牛力和張東

文 | 張敦

去年夏天的某個夜晚,我在石家莊的街頭散步,突然收到一條微信,是牛洪力發來的語音。作為我的好朋友,洪力不止一次進入到我的小說中,從某種意義上講,他本人就是我寫作的“主題”之一。此刻,我正因寫不出東西而焦慮不安。點開洪力的語音之前,我突然想起多年前的一個夜晚,他突然打來電話,將我從一場悶酒中喚起,繪聲繪色地講述了一起剛剛目睹的校園凶殺案。

曾有兩年的時間,我過著基本足不出戶的單身生活,而牛洪力則每日乘坐公車,從南到北,穿越城市,去上班。我倆有兩個最大的共同點,那就是貧窮和寂寞。洪力雖不寫作,可總是有意識地把他的所見所聞講給我聽。那兩年,我寫了幾個故事,主人公要麽是我,要麽是他。在那些拙劣的小說裡,牛洪力叫牛力,而我叫張東。

洪力並不介意我把他寫入小說中,反而仿佛有些高興,畢竟我們是好兄弟。我倆認識差不多有20年了,他是我混合著躁動、狂妄、沮喪與落敗的青春的見證者。巧合的是,我倆高考的分數一模一樣,都挺差的,只得進入同一所大專讀書,我學中文,他學英文。讓我們的友誼得到升華的,是畢業後廝混在一起的那段時光。兩個大專畢業生,如喪家之犬般在石家莊城中村裡流竄。有點錢的話,在我的出租屋裡喝酒,喝多後謀劃未來,卻不知如何實現。我們也曾想靠打家劫舍脫貧致富,可那只是酒後的醉話,根本不敢乾。我是個外強中乾的家夥,而洪力則像懷揣毒蛇的農夫那樣善良。

那段日子,一度成為我寫作素材的主要來源。對於我立志成為作家的夢想,洪力從未表示過懷疑,我甚至覺得他比當事者本人更有信心。他認為,寫作對這個從小以寫作文見長的朋友來說,是輕而易舉的事。多年之後的今天,我面對自己乏善可陳的寫作成績,心裡總會生出對不起他的感覺。

在放棄無業遊民的生活,像個臥底那樣進入辦公大樓,冒充都市白領的那5年,我曾一度認為文學已經離我遠去,我已沉淪到不去想那些東西,對於寫過的那些玩意兒,都扔在電腦硬碟裡,不管不問,努力做一個職場人,盡量避免與自己的內心發生衝突。

後來,因為工作需要,我在野外露營,百無聊賴之際,將水桶倒扣,當作書桌,趴在上面寫了一篇小說,寫的正是洪力的故事。

世間所有的好運,老天沒有平均分配,分到洪力頭上的,顯得頗為吝嗇。我們高中三年,他從未將自己的遭遇告訴別人,直到畢業之後,他來我家作客,才第一次說給我聽。這事帶給我極大的震撼,年複一年,在我腦海裡不斷醞釀發酵,終於變成了一篇《我要去四川》的小說。我將這篇在野外的陽光下完成的小說拿給洪力看,他再一次熟練地掩藏了自己的憂傷,鄭重地指出幾處不夠精彩的地方。一起喝酒時,我問他介不介意,畢竟故事是他的,他有權不讓我寫。但他搖頭,並說自己也想寫點東西,只是心有余而力不足。寬容的他因為自己參與了朋友的寫作而高興。實際上,在寫他時,我有一種錯覺,並不算在寫他,而是在寫我本人。

別看我倆經常為房租和吃飯犯愁,可仍對文學藝術保持著不合時宜的熱愛,聊天的主要內容,也集中在文學和電影方面。洪力喜歡村上春樹的小說,曾多次找我聊《挪威的森林》。受我的影響,他也喜歡看黑色幽默風格的電影。有年我看了《搏擊俱樂部》,極為興奮,拉他一起又看了一遍。類似的情況,還發生在我看了一部叫作《處刑人》的電影之後。

回到本文的開頭,我在街頭收到洪力的語音,他說剛剛發生了一件事,覺得挺好玩的,你應該寫出來。洪力告訴我,這天他走了很長的路,找了家小飯館,點了一盤炒餅和一瓶啤酒,突然有兩個人坐在他對面。周圍明明有幾張空桌,可他們不坐,看樣子,他們肯定認識,但互相不說話,只是看著他吃喝。

我問,這有什麽好寫的?

洪力說,看樣子,他們是在附近工地乾活的民工??關鍵是,我覺得他們好像咱倆的樣子。

此時,洪力已離開石家莊,去了北京,在一家五星級大酒店工作??一切似乎正好起來。

我裝腔作勢地說,別想那麽多了,安心上班吧。

他說,嗯,得好好活著,對嗎?

本文發表於《文藝報》2018年7月27日2版

本期編輯 | 叢子鈺