無論古今,考試對於廣大的學生群體來說,都是一件大事。

每年高考之前,老師們都會反覆提醒考生,在赴考時記得帶準考證、身份證、文具等。古裝劇的趕考橋段裡,我們也經常看到考生們一人提著一隻籃子進考場的情節。

現代的考試,考生只需要攜帶文具和相關證件就能輕裝上陣。那麽,你有沒有好奇過,古代科舉考生的神奇籃子裡,究竟裝了些什麽呢?

需要說明的是,現在留存下來關於科舉考試的資料,以清代為最多,因此,文章中所述僅限於清代科舉考試時的情況。如果朋友們了解其他朝代的科舉考試情況,歡迎在評論區討論、補充。

文具類

科舉考試考的是寫文章。筆、墨、硯、鎮紙、水注等,自然要準備充足。

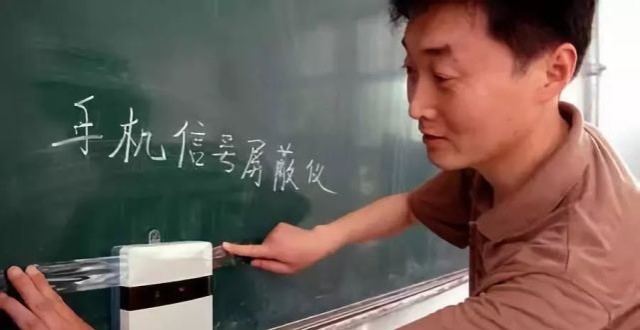

當然,這些東西也不是隨便抓過來一套就能帶進考場的。為了防止考生夾帶作弊,雍正、乾隆年間,朝廷曾對考試所用的文具規格做出規定:硯台不許過厚、水注必須為瓷質、毛筆的筆管必須鏤空。用各種辦法防止考生把小抄藏在文具裡。

還有一樣東西,雖然不與寫字直接相關,但也是每位考生必須攜帶的,那就是卷袋。光緒甲辰科(1904年)探花商衍鎏曾經回憶自己參加科舉考試時的情景:

“往派卷的地方領寫有自己名字的卷,胸前掛一油布卷袋,卷袋正中在場外貼寫好自己的名字,即將考卷平放袋內,以防折疊與汙損。……卷面印有座位的字號,有堂號,有東西考棚號,按照找得的座位,放好筆墨。”

商衍鎏《科舉考試的回憶》

考生在交卷時,也要把自己的卷子用繩系好,裝入卷袋交卷。很多考生喜歡用紅色的繩子來系卷子,為自己增加一份信心。更有迷信的考生,會根據繩結的形狀來占卜自己的考試結果。

起居類

科舉考試的鄉試(秀才考舉人),每三年一次,每次鄉試分為三場,每場三日。會試(舉人考貢士)的模式與鄉試基本相同,也是分為三場,每場三日。

江南貢院位於南京市秦淮區夫子廟,又稱南京貢院、建康貢院,是中國歷史上規模最大、影響最廣的科舉考場(圖自秦淮區人民政府官方網站)

但這個“每場三日”的含義,與現代高考考試三天可大不相同。

現代的高考,考完第一科語文,可以出考場回去休息休息,睡個午覺,下午再考數學。古代的科舉,則是結結實實地把你關在考場三天兩夜,吃喝拉撒睡,都要在考場裡。

因此,攜帶一些生活起居用品到考場,是非常必要的。

常見的考場生活用品有卷布、油布門簾、號頂、蠟燭和燭台、小凳、擱腳板、枕頭、面盆、衣竿、竹釘、錘子、水筒、小爐子等。

蠟燭、燭台好理解,畢竟自古以來就是熬夜寫文效率最高;小凳、擱腳板、枕頭、面盆也好理解,時不時換個姿勢答題,小睡放鬆一會兒,有助於考出好成績;衣竿、竹釘、錘子是掛衣掛物用的,竹釘相當於小掛鉤,需要用小錘釘在牆上;水筒用來汲水,小爐子用來燒水,洗漱、烹茶都要用到。

那麽剩下的卷布、油布門簾、號頂是做什麽的呢?

清代曾有文人寫關於考試用品的詠物詩。其中,《卷布》詩有“逢餐小疊如藏拙,下筆先開預效勤”的句子,也就是說,卷布既可以充當答卷子書寫時的氈布,在考場裡吃東西時又可作為桌布。

而油布門簾則是擋在號舍門口防風的,有“油漬為防秋雨驟,布粗難禁曉風尖”的詩句(但從詩句看來,油布門簾的防風效果似乎並不理想)。

號頂,則是罩在號舍頂上的布,和油布門簾性質相同,也起到遮風擋雨的作用。

考一次試,不僅要帶文具,還要攜帶這麽多生活用品進場。難不成古代的科舉考生,除了才學出眾以外,還要力爭做肌肉猛男,隨時準備扛大包?

實際上,考生的仆人、家人可以跟隨考生入場,做一些後勤工作,幫助考生提扛考具、安置好物件以後,再退出。

石升……便當先引路,掮著書箱,依著卷面上刻的字號尋著了號子,替他解了考籃,釘好號簾,鋪好號板,又把風爐拿出來燒了炭,燉好茶水,方才一齊出去。(第八十回:通關節花錢遭巨騙 捐道員拜客出風頭)

《九尾龜》

老一輩子的講,要中一個舉,是很不容易呢:進去考的時候,祖宗三代都跟了進去,站在龍門老等,幫著你扛考籃;不然,那一百多斤的東西,怎麽拿得動呢?(第一回:望成名學究訓頑兒 講製藝鄉紳勖後進)

《官場現形記》

飲食類

忍饑挨餓答題三天是不可能的,因此每位科舉考生都會攜帶一些點心、食品進考場,在考試時充饑。

家境好一些的,可以攜帶包子、細點心、小菜,乃至燒雞、板鴨、火腿等肉食,保證自己在考場內吃得好。還有土豪考生會攜帶蓮子、參片等養生食品,考試時口含參片,起到補氣提神的作用。

經濟條件不那麽好的考生,只能自己攜帶乾糧,或者米、面、油鹽醬醋等,再帶上小爐子,在考場裡自己動手做飯。

還是出於防止作弊的目的,考生攜帶的所有食物,在進入考場時都必須經過仔細檢查。檢查的方法也簡單粗暴:饅頭、包子之類的,掰開;燒雞、板鴨等熟食,切塊。確保任何食物裡都不會藏有小抄。

所以,很多富家子弟在參加科舉時,經常帶著整隻燒雞、鹽水鴨之類的熟食進考場。不是因為他們性格豪放,而是因為安檢員會主動替他們把熟食切好。

以上文具、起居用品、食物,都要打包帶進考場,非常能看出考生(或考生家人)的收納能力。一些明清小說在寫到科舉考試時,也會對考籃、考具等加以描寫:

小僮松兒、桂兒搬了理好的一個竹考籃、一個小藤箱,送到雯青面前……雯青打開看時,見藤箱裡放的是書籍和雞鳴爐、號簾、牆圍、被褥、枕墊、釘錘等。三屜槅考籃裡,下層是筆墨、稿紙、挖補刀、漿糊等;中層是些精巧的細點,可口的小肴;上層都是米鹽、醬醋、雞蛋等食料,預備得整整有條,應有盡有。(第四回:光明開夜館福晉呈身 康了困名場歌郎跪月)

《孽海花》

有的考生為了減輕考籃重量,會穿一種特殊的“行衣”,上面有非常多的口袋,這個口袋裡裝根筆,那個口袋裡裝塊墨。穿上行衣,雖然形象差了點,但放在考籃裡的東西少了,拎起來省勁兒。

還有人對考籃做出改造,在籃子下面裝上四個輪子,用繩子牽著走,就像現代的拉杆箱一樣,極大地提升了考籃的便攜性。

河南貢院外景,由於北京貢院被八國聯軍燒毀,1902年的順天鄉試和1903、1904年的兩次全國會試都在河南貢院舉行(圖自時勇《讀圖憶往》)

現代的高考,流程與古代科舉有很大不同,每一門科目的考試不過花費兩三個小時,考生隨身攜帶的物品大大減少,從一個角度來講,也有助於考生調節心態,輕鬆應考。

今日高考,小編在這裡祝各位考生都能取得理想的成績!考試時千萬記得要攜帶準考證、身份證和文具喲~

參考文獻:

商衍鎏《科舉考試的回憶》

顏慶余《說考具》

王玉超《明清科舉與小說》

注:本文為“博物館丨看展覽”原創文章,轉載請私信後台