膿毒症是宿主對感染產生的失控反應,並出現危及生命的器官功能障礙。感染性休克是膿毒症經積極液體復甦後仍需升壓藥物維持平均動脈壓≥65 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),且血乳酸>2 mmol/L。目前,膿毒症和感染性休克是住院病患的主要死亡原因。儘管生命支持技術隨著現代醫學的快速發展而不斷進步,膿毒症和感染性休克的病死率仍高達25%~50%。因此早期識別膿毒症並進行及時恰當的乾預,對改善膿毒症預後意義重大。

近年來越來越多的研究證據顯示,以降鈣素原(PCT)為代表的特異度且敏感度高的感染相關標誌物不僅對膿毒症的早期診斷、感染嚴重程度和預後的評估具有重要的參考價值,且易於指導抗生素使用。因此,了解PCT在重症感染中的變化規律意義重大。現通過1例重症社區獲得性肺炎的診治經過,探討PCT的變化在膿毒症、感染性休克的鑒別診斷及指導抗生素調整中的應用價值。

患者男,75歲。因重症肺炎、感染性休克於2017年10月3日由急診入ICU。患者既往患高血壓病、腔隙性腦梗死。入院時意識模糊,體溫36.3 ℃,血壓97/54 mmHg (1 mmHg=0.133 kPa;去甲腎上腺素0.4 μg·kg-1·min-1靜脈泵入),經口氣管插管機械通氣,雙肺可聞及細濕囉音,皮膚濕冷,尿量少。白細胞計數(WBC)8.71×109/L,中性粒細胞0.897;動脈血氣分析,pH值7.351,動脈血二氧化碳分壓38 mmHg,動脈血氧分壓43 mmHg(吸入氧濃度為60%),血乳酸5.2 mmol/L;PCT 0.41 μg/L,H入院當天給予亞胺培南、莫西沙星聯合奧司他韋抗感染治療,3 d後循環、呼吸功能無顯著改變,但WBC升高(16.50×109/L),中性粒細胞0.925,PCT上升(0.65 μg/L)。入院第5天開始發熱,體溫最高38.9 ℃,WBC 17.14×109/L,中性粒細胞0.899,PCT 0.45 μg/L,痰培養為白色念珠菌(+++),加用卡泊芬凈抗真菌治療,入院第10天WBC 11.83×109/L,PCT 0.28 μg/L,繼續當前抗生素治療,入院第11~13天間斷髮熱,體溫最高39.4 ℃,WBC升高15.99×109/L,中性粒細胞0.877,PCT 1.17 μg/L,G試驗(+)。痰培養結果為耐碳青黴烯類抗菌藥物鮑曼不動桿菌(++++),白色念珠菌(++)。抗感染治療方案調整為頭孢呱酮-舒巴坦、替加環素、卡泊芬凈聯合奧司他韋治療1周。入院第21天體溫雖有波動(最高可達38.5 ℃),循環穩定,撤離呼吸機,WBC 8.52×109/L,中性粒細胞0.806,但PCT仍高於正常水準0.95 μg/L。停用所有抗生素。然而,入院第23天患者再次出現高熱,體溫最高39.9 ℃,心率110次/min,呼吸25次/min,脈搏血氧飽和度95%(高流量氧療,吸入氧濃度為40%),患者發生休克(血壓90/50 mmHg,去甲腎上腺素0.6 μg·kg-1·min-1靜脈泵入),WBC 17.14×109/L,PCT 7.45 μg/L,心臟超聲顯示左心房大,二尖瓣後葉脫垂(考慮腱索斷裂)並重度反流。血培養陽性(革蘭陰性桿菌,後鑒定為肺炎克雷伯桿菌)。患者休克狀態持續惡化,26日搶救無效死亡。PCT正常或輕度升高的

膿毒症/感染性休克

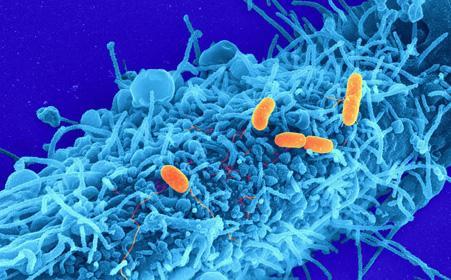

膿毒症/感染性休克患者早期正確選擇抗感染治療方案直接關係到患者的預後,當前臨床缺乏快速、可靠的病原微生物實時鑒定手段和方法,細菌培養準確率高,但耗時較長,對早期抗菌藥物選擇意義不大,目前主要依據病史、臨床特徵、快速檢驗及影像學資訊等進行經驗性抗感染治療,因此,早期不恰當的抗生素處方比例仍居高不下。既往流行病學調查發現,儘管膿毒症常見致病微生物為細菌,但在冬、春季節,老年重症肺炎患者中病毒感染仍佔有較高的比例。Self等進行了一項前瞻性、多中心研究,監測社區獲得性肺炎患者入院時PCT濃度與病原菌的相關性,結果顯示,645例診斷明確的社區獲得性肺炎患者中,24%為病毒感染。PCT在病毒感染時不升高或僅輕度升高(一般不超過1~2 μg/L)的特性而具有鑒別價值。Chalupa等的一項研究比較了多種生物標誌物對細菌感染和病毒感染的鑒別能力,包括PCT、白細胞介素(IL)-1β、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、腫瘤壞死因子α、干擾素γ等,結果發現,PCT鑒別病毒性疾病的敏感性和特異性均高於其他標誌物。因此,PCT可作為細菌性膿毒症早期篩查指標,對PCT結果正常或輕度升高的膿毒症/感染性休克患者,需注意早期抗感染治療方案的選擇,避免不恰當使用抗菌藥物。本例患者入院時儘管有休克表現,但並無革蘭陰性桿菌感染的證據,相反,PCT、WBC數值提示細菌感染可能性較低,因此,起始抗生素的選擇值得商榷。遺憾的是,對此類患者起始抗生素過度治療現象較為普遍,值得臨床反思。

PCT升高與細菌感染

實驗證明, PCT水準升高易受到多種炎性因子及細菌毒素的影響,細菌內毒素是PCT產生中起主要作用的誘導和刺激因子,故PCT在革蘭陰性桿菌引起感染的早期(2~3 h)即可升高,6~8 h快速大幅升高,具有較高的早期鑒別診斷的價值,進一步研究發現,PCT與感染嚴重程度密切相關,當細菌性感染髮展為膿毒症時(Sepsis1.0診斷標準),PCT通常上升至2~10 μg/L,當PCT濃度超過10 μg/L時,高度提示為嚴重細菌性膿毒症或感染性休克,並伴有器官功能衰竭,具有高度死亡風險。Hatzistilianou等的研究顯示,對粒細胞缺乏的患者當PCT>2 μg/L時可很好地鑒別出細菌感染引起的發熱,敏感度為96.5%,特異度為97%,而C反應蛋白、IL-6均無這種臨床效果。本例患者入院第11天開始發熱,PCT顯著升高(1.17 μg/L),並有WBC升高,痰培養為耐碳青黴烯類抗菌藥物鮑曼不動桿菌和白色念珠菌,呼吸機相關性肺炎診斷明確,抗生素調整恰當,且在1周內感染得到了有效控制。然而,入院第21天體溫仍有波動(最高可達38.5 ℃),在PCT為0.95 μg/L高於正常水準情況下,停用所有抗生素是否恰當需進一步討論。Schuetz等收集了來自12個國家的26個隨機對照試驗的6 708例急性呼吸道感染患者的數據,與對照組比,PCT指導抗菌藥物治療組患者30 d住院病死率顯著降低(P<0.05),提示在PCT指導下,患者接受的抗生素治療劑量與療程更符合實際控制感染的需要。從實際情況看,本例患者停葯2 d後PCT再次顯著升高(7.45 μg/L),發生嚴重血流感染、感染性休克,且並髮乳頭肌斷裂,很難排除停葯時患者可能處於感染遷延期,患者免疫狀態不足以有效控制病原微生物擴增(老年,並且經歷膿毒症/感染性休克打擊後),機體對病原微生物具有更高的易感性。因此,對此類患者做出抗感染治療方案調整應更加慎重,提示PCT水準變化可作為把握恰當停葯時機的重要參考因素。

PCT與真菌感染

ICU患者侵襲性真菌感染(IFI)的發病率在既往的十幾年中不斷升高,約佔醫院獲得性感染的8%~15%,ICU患者IFI仍以念珠菌為主,其中白色念珠菌是最常見的病原菌(佔40%~60%),近年來侵襲性麴黴感染的發生率亦在逐漸上升,佔IFI的5.9%~12%。Sbrana等的一項來自4家醫院250例念珠菌血流感染的回顧性病例對照研究顯示,念珠菌血流感染致膿毒症/感染性休克的病死率高達45%。PCT在侵襲性真菌感染時可以增高,局灶性真菌感染時很少增高,尤其免疫抑製及中性粒細胞減少合併真菌感染時PCT不增高。Martini等的研究顯示,細菌膿毒症患者PCT和C反應蛋白較真菌膿毒症患者高,以PCT 2 μg/L為截止值時,鑒別診斷真菌膿毒症的敏感度為92%,特異度為93%。Pieralli等選2012—2016年64例念珠菌感染患者與同期128例單純細菌感染患者,比較PCT在念珠菌感染和細菌感染診斷價值發現,PCT在鑒別念珠菌感染(接受者操作特徵曲線下面積0.73;四分位間距0.26~1.85 μg/L)和細菌感染(接受者操作特徵曲線下面積4.48;四分位間距1.10~18.26 μg/L)有統計學意義,PCT<2.5 μg/L診斷念珠菌感染有統計學意義。因此,當患者有感染徵象同時PCT正常或輕度增高,除考慮病毒感染外,還應結合患者是否具備IFI的危險因素,做出IFI的擬診。本例患者PCT水準變化與真菌感染的關係基本符合這一規律。

綜上所述,膿毒症早期即使PCT正常或輕度升高仍有助於致病菌的鑒別診斷,在膿毒症/感染性休克的治療過程中需檢測其動態變化,當PCT進行性升高時要考慮到合併細菌感染的可能性或者目前抗感染治療效果差,有重新調整抗感染治療方案的必要性。此外,PCT水準變化對把握恰當停葯時機具有重要參考價值。然而。由於PCT的合成、釋放受檢測方法、伴隨疾病以及藥物等多方面的影響,不同感染部位、不同致病菌間PCT存在明顯差異,因此,應根據臨床實際情況進行綜合分析,做出最合理的抗感染治療決策。

志謝

本欄目由賽默飛世爾科技(中國)有限公司學術支持