全文共3552字 | 閱讀需9分鐘

作者:東南海上一尾魚

來源:歷史研習社(ID:mingqinghistory)

在清代,旗人身份就是“鐵飯碗”。從一出生就由國家養著,每個月領工資,有身份、有地位、倍兒有面子。但這些旗人們也得往上爬才是,同樣是體制內的鐵飯碗,圖書館的門衛和紫禁城裡的大官,哪個更金貴?

1一

投胎是個技術活

▲熱播清宮劇裡的富察傅恆。傅恆家屬於最高貴的八旗上三旗之一鑲黃旗,祖父是戶部尚書,姐姐是皇后,是典型贏在出身起跑線上的富貴旗人。

有特別會投胎的,投到了有爵位的宗室貴族家裡。

那好了,打從娘胎出來後,他過的都是富貴風光的生活,衣食無憂。在順治和康熙年間,親王每年可領俸銀10000兩,世子每年是6000兩,郡王每年是5000兩,貝勒每年可以拿2500兩,貝子每年拿1300兩。這樣的俸銀是多豐厚的概念?

對比下養廉制度確立後,一品武官每年可以拿到的基本工資和養廉銀總額,相信大家就有個大概的了解了。清代一品武官領侍衛內大臣的年基本工資是180兩,養廉銀是900兩,二者所得加起來大概是近1000兩,比貝子一年領的俸銀還要再少一些。

除了俸銀之外,這些被封為王公的人還可以獲得與爵位相稱的莊園和人丁。可以說,這些人是旗人中階級最高、生活最無憂的人了。

有爵位的宗室貴族一般都喜歡多生幾個兒孫。這麽多小孩中,有一個可以通過恩封得到降一等的爵位,其他小孩可以通過考封這樣的途徑獲得爵位。

考封則是要合格通過三項考試才可以獲得相應的爵位。這考試是哪三項呢?滿文翻譯、騎馬和射箭。如果考試不及格,還可以再參加下一屆的考試。

▲《乾隆射狼圖》,清朝皇帝一直強調滿族人不能荒廢對騎馬射箭等功夫的磨練。

清代為了控制不斷繁衍的宗室不成為經濟上的大累贅,規定爵位的繼承是降級繼承,幾代之後,有爵位的宗室後代可能就變成沒有爵位的閑散宗室。有遠見的人,就會通過科舉、立戰功等途徑,提前為自己和後代未來的生活做打算,不然就可能變成閑散無事的宗室。

▲晚清旗人在練習射箭

不過,即使是閑散無事的無爵位宗室,也一直可以領銀兩和米生活。能領多少錢和米呢?閑散無事的宗室只要年滿二十歲,或是沒有父親的幼子,一年能領36兩銀子和45斛米。當時一個八品文官的年基本工資是40兩。一個閑散無事的皇族不用辛苦考取功名,也不用處理散雜的公事,一年領的銀子和八品文官差不多,可以說是一種不錯的福利了。

乾隆十一年以後,皇帝還在每年冬天多拿出1萬兩銀子,接濟那些經濟比較困難的閑散宗室,一部分銀子作為賞銀,一部分用來買田,贈予這些宗室使用,幫他們提高生活品質。

皇族以外的異姓貴族和有功人士可以得到世爵和世職,他們的後代和皇族一樣,也是從娘胎出來就不用憂愁吃穿這樣的基本問題。這種世爵分公、侯、伯、子、男、輕車都尉、騎都尉、雲騎尉、思騎尉九個等級。光緒年間,得到公這一等級世爵的人,年俸是660-700兩不等,侯的年俸是560兩-635兩不等,即使是只有男這一爵位的人,年俸最少也有260兩,比一品武官的年基本工資要高。

除了錢米,王公貴族們還能擁有和自己爵位相稱的土地,從上百畝到上千畝地不等。在清朝初年,八旗副都統以上的官員每人可以分到60畝旗地和180畝園地,參領以下的官員每人可以拿60畝地。這些人都是名副其實的土豪。

一般的旗人待遇也不差,如果安分守己,起碼不用憂愁溫飽的問題,可以過上小康生活。清廷入關後,就宣布永遠免征八旗的糧草和布匹,八旗人丁只需要承擔兵役。八旗是兵民合一的組織,旗人通過任職當差——例如當兵或當官領取錢糧。在清初,即使是普通的八旗壯丁,每人也可以得到旗地30畝。有錢、有米、有地,旗人怎麽窮也窮不到哪裡去。雍正皇帝還曾多次拿內庫銀兩,資助八旗購買房產,開當鋪或做其他貿易盈利,補助八旗的生活費用。

旗人的待遇詮釋了古代令人無奈又嫉妒的一件事:有時娘胎投得好,比任勞任怨工作還重要。換句話說,他們贏在了出生的起跑線上。

二

出身不行你就當學霸吧

旗人在教育資源和考試機會上也同樣比一般的漢人小孩多。

皇帝很重視八旗子弟的教育。清初,皇帝就在北京模仿明朝制度,設立國子監,又在地方設府、州縣學。從中央到地方的官學,都為這些旗人的教育敞開大門,讓他們比一般的百姓有更多的教育機會。

▲國子監遺址一角

只要是滿族官員,在京城當四品以上的文官,或在外地當三品以上的文官,都可以把自家一個小孩送進全國最優秀的學府國子監念書。二品以上的武官家庭也可以享受這樣的優待。借用今日時髦話語,就是這些小孩出身贏在起跑線上,教育資源也贏在起跑線上。

其實,豈止是教育資源,八旗子弟在考試上也佔據起跑線高位。怎麽個居高位法呢?

我們先來說說第一個佔據起跑線高位的管道——賜蔭生資格。清朝前期,順治和康熙對什麽位階的宗室和官員的小孩可以獲得蔭生資格有些細微的不同規定,到了雍正做皇帝,就下令三品以上的官員子弟可以當蔭生。

當蔭生有什麽好處?好處就是當官機會挺大!只要入全國高等學府國子監讀書滿24個月,就可以參加國子監的考試,合格了就可以候補當差了。因為父祖的蔭蔽,他們當官的機會大約在75%以上。而且,雖然最開始獲得的官職只是額外或候補的官缺,但之後往往能升官,成為四品至六品的官員。這可比苦讀多年,層層參加科舉考試進入仕途容易得多!

那些父祖輩做的官不夠大,或者只是一般旗人家庭出生的小孩,沒有機會獲得蔭生資格,但他們還有其他管道進入仕途。 他們可以和漢人一樣參加科舉考試。

清朝有規定,宗室小孩參加科舉考試,他們可以跳過鄉試、會試,直接參加殿試。想象一下,當時寒窗苦讀多年才通過會試的漢族士人,看到這樣的規定,生不生氣?憋屈不憋屈?所幸會參加科舉的宗室小孩不算多,他們中科舉的比例也偏低,因為他們的生活優渥,進入仕途的管道多元,科舉考試準備又辛苦。也所幸一般的八旗子弟也得經歷鄉試和會試,才能參加殿試,不然這些漢族考生真是要氣暈了。

從順治到乾隆前期,八旗子弟的會試科舉高中額一直都挺高的,錄取率高居四分之一至三分之一。而且,通過科舉當官最大的益處是以後升官的機會比通過蔭生資格當官的人大。換句話說,就是旗人只要好好學習,天天向上,做官不是什麽太遙遠的夢。

▲嘉慶十四年(1809年)出版的滿文課本《清文指要》(日本早稻田大學圖書館藏)

如果在科舉備考上沒辦法得心應手,旗人子弟還有第三條特別的考試管道,就是可以利用自己的母語優勢,參加翻譯科考試。翻譯科考試是啥呢?它是一套和科舉並行的選拔制度,分為鄉試和會試,考試內容就是把滿文翻譯成漢文,把漢文譯為滿文。

這個考試可以為皇帝選拔了解滿漢文化的翻譯人才,有一些旗人因此成為翻譯科進士。不過隨著滿漢文化的融合,清廷需要的翻譯人才需求不大,所以乾隆朝後期以後,翻譯科考試不常舉行。

三

學習不好怎麽辦?武功和錢財來湊

假如讀書、翻譯都做不來,旗人也可以通過武科考試博取仕途。畢竟清朝的天下是打來的,旗人驍勇善戰是傳統,所以皇帝也重視旗人的武功和軍事才能。武科考試要考騎馬、射箭和關於軍事、戰爭等的申論問答。

對於一些體育技能爆棚、身體健壯,又有點頭腦的旗人哥們,這是一條升官之路。再不濟,會點拉弓射箭和騎馬,也容易得個普通差事,領到過得去的錢糧養家糊口。

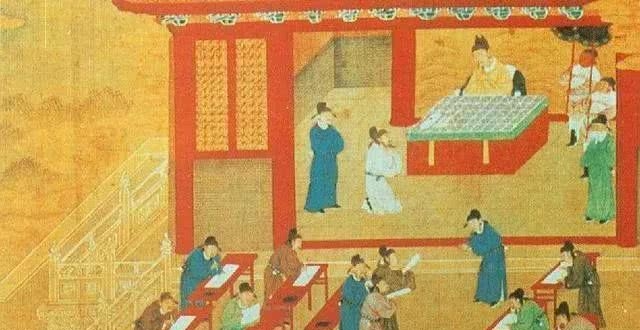

▲《紫光閣功臣圖·頭等侍衛呼爾查巴圖魯佔音保》,清朝皇帝會在紫光閣觀看射箭比武,也在這裡考核選拔武進士和檢閱侍衛大臣。

身為旗人,如果文武實在都不行,也不要緊,還有最後一條路可以選,那就是捐錢當官。所謂能力和背景不足,就用錢財湊前途。尤其到了清朝中後期,宗室人口不斷增加,可以給宗室的官缺不夠用,仕途越來越擁塞,這時候捐納就變成獲得官位的重要手段之一。

▲八旗鎧甲圖

有統計資料顯示,一般的宗室依靠科舉考試當官的機會只有千分之五,而依靠捐納當官或依靠筆帖式這樣的文書工作當官的比例是百分之三。清代宗室通過捐納和筆帖式當官的人上千,這些人在第一次授官時,接近90%的人只能獲得候補官職和筆帖式資格,只有10%左右的人能獲得九品以上的官職。但再次升遷時,有14%的人拿到六品以上的官職。對比那些勤奮讀書、努力練武才拿到一官半職的人,捐錢當官就可能獲得這樣的升遷待遇,可以說這樣的投資還是比較值得的。

不過到了清朝晚期,通過捐納排隊候補官缺的人數越來越臃腫,有的人出了大錢,卻等了很久也沒排得上號。官職競爭激烈時,需要比捐納的次數,次數越多,才有越大的機會獲得官職。這時候這樣的投資,可能就有點不理智了。

總而言之,在清朝前中期,相比普通的漢人,旗人有更多元的管道多快好省地過上衣食無憂、甚至大富大貴的生活。到了晚清,清廷內外交困,財政入不敷出,這時候旗人的生活品質就沒祖輩那麽高了,領到的俸銀和米甚至出現“縮水”的情況。

另外,旗人備受優待的生活始終是清代滿漢之間不平等的重要表現,這個問題在清末最終成為了政治革命家號召大家反滿,推倒清廷統治的緣由之一。

參考文獻:

[1]賴惠敏:《清皇族的階層結構與經濟生活》,沈陽:遼寧民族出版社,2011年。

[2]劉小萌:《旗人史話》,北京:社會科學文獻出版社,2010年。

▼掃碼加小編微信,即刻邀您入群哦