“即使出院了我的精力和體力也不可能再像原來那樣,一天能看那麽多病人了。但我不是一條腿走路,手術做不了還可以做科研、帶學生。即使沒有發生這次意外,我也打算把自己的臨床經驗和技術推廣到全國各地,讓更多地方的醫生都能處理一些疑難眼病。接下來正好有時間加速做這個事”

本文首發於南方人物周刊

文 |本刊記者 梁辰

全文約7194,細讀大約需要15分鐘

陶勇醒過來了。

經過七個小時的全麻手術,他左手臂和頭部多處被砍傷,砍斷的肌肉、血管和神經在顯微手術中被縫合。術後顱內血腫,他整個腦袋被紗布纏著,整個人因為水腫看起來比平時大了一圈。

醒來後,躺在ICU病床上的陶勇“一點點崩潰的樣子都沒有”。他對妻子說,“幸好被砍的是我,我年輕,跑得快!”對慰問他的老師說,“我一定可以邁過這個坎”。對前來探望的朋友說,“哭什麽,你看我這不還活著嗎?”

在大家面前表現堅強的陶勇,也有脆弱的時候。夜深人靜,ICU的保潔阿姨看到他在悄悄流淚。

他從來不願把別人想得特別壞

陶勇至今仍住院接受治療,主要針對手臂的康復,這將是個漫長的過程。他的左手還沒有知覺,“就像掉到冰窖裡,然後時不時串一下,串的時候就像有人伸到你手裡去揪肉一樣疼。”每天的主要日程就是在康復師的協助下完成各種康復訓練:有時用溫水泡,然後再按壓水腫的部分,刺激循環。有時需要一點點掰關節,把關節掰松。有時訓練拿點小東西。每一次訓練都伴隨著難忍的疼痛,一天下來主動和被動訓練至少十次,每次從幾分鐘到30分鐘不等。

2020年1月20日,北京朝陽醫院眼科主任醫師陶勇遭遇了一場生死劫難,他在出門診時,被一名患者拿著菜刀追砍,使其左手骨折、神經肌肉血管斷裂、顱腦外傷、枕骨骨折,失血1500ml,兩周後才得以脫離生命危險。那天正是大寒節氣。

認識陶勇的朋友、同行都不敢相信這場劫難會發生在他身上,“連陶勇技術這麽好、人品這麽好的人都會被砍。”陶勇後來得知犯罪嫌疑人是誰後,也大吃一驚。同事胡小鳳記得陶勇醒來對她說的第一句話是,為什麽會是他?咱們對他挺好的啊。胡小鳳不知道該怎麽回答。

犯罪嫌疑人崔某是陶勇接診的無數眼科疑難雜症患者之一,之前其他醫生給他做了至少兩次手術,但術後出現了嚴重的併發症,眼睛幾乎失明。轉到陶勇這裡時已是晚期。回憶跟崔某相處的經過,陶勇想不出他行凶的動因,“他其實從來沒掛過我的號,直接被收進病房來,我給他做的手術。他的眼底情況非常複雜,給他做手術的時候正趕上我的腰傷複發(之前腰椎骨折,腰上打了六個釘子),兩個小時的手術我一直板著腰、忍著疼堅持做下來的。我們還照顧他,幫他節省了不少費用,所以我內心認為他應該是感激我的。手術後他的視力也恢復了一部分,否則也不能追著我砍。”相識十年的師妹老梁說,像陶勇這樣有大作為的人,好像有一種鈍感,他感受不到別人對他的惡意,或者說他從來不願意把別人想得特別壞。

陶勇說他現在其實不恨崔某,“無論他受到怎樣的法律製裁,我還是我,我個人的未來幸福不幸福、我高興不高興,其實跟他沒什麽關係,我能想得開這件事。如果我不停地把自己陷入到仇恨中去,繞不出來,甚至去報復他人和社會,那我就變成了第二個他,那就是傳染病。如果我還是這種水準的大夫的話,我會認為自己不夠優秀。”

專治“窮病”的眼科醫生

陶勇接診過太多困難的病人:眼部惡性腫瘤的孩子、白血病骨髓移植後眼部真菌感染的人、煤炭瓦斯爆炸造成眼外傷的工人、艾滋病人、結核病人......他覺得跟這些人比起來,自己的遭遇也沒有那麽慘,“因為我看過太多悲慘的命運,所以我包容得更多了,也能接受更多、更重的打擊。”

這次意外讓陶勇元氣大傷,他不知道自己今後還能不能回到工作崗位上,預感到自己跟病人在一起的時間可能不多,他想抓緊時間,把自己想說的話趕緊說出來。2月4日,立春時節,陶勇用手機錄製了一首自己創作的詩《心中的夢》,發布在網絡上。詩中講述了幾位盲童的經歷,他說,如果以後不能重返手術台了,想組織一群盲童進行巡演,讓他們也能賺錢養家。

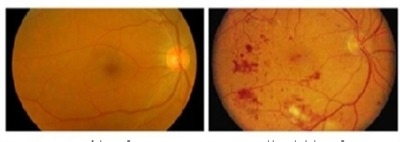

作為一名眼科醫生,接診如此多困難的病人,跟陶勇選擇的研究領域——葡萄膜炎——有很大關係。用同仁醫院眼科主任、副院長魏文斌的話說,葡萄膜炎在眼科是絕對的冷門,可以說它是一個沒多少眼科醫生願意關注的領域。首先,這個病不只跟眼睛,而且跟全身都有關係,病因複雜,一般是免疫力低下的病人易得的併發症,比如嚴重的糖尿病患者、做過骨髓移植的白血病人、艾滋病人。其次,因為病因複雜,所以不太好治,精力的投入多,還不容易看到明顯的治療效果。這些病人在長年就醫之後,家庭經濟條件往往不好,所以葡萄膜炎也被稱為“窮病”。

魏文斌是陶勇博士論文答辯的考官之一,當時就對這個小夥子印象深刻:答辯時他做了充分的準備,很順利就通過了。後來接觸多了,發現他是一個陽光的大男孩,總是樂呵呵的,而且特別勤奮,有自己的想法。“每次見面,無論是在研討會還是參加活動,陶勇幾乎都會一起討論問題。我感覺這小夥子挺好,是一個特別能吃苦、能鑽研的人。全國專門研究葡萄膜炎的醫生屈指可數,你要是沒有興趣,不花精力,很難做下去。”

從專業角度,陶勇達到了國內同年齡段醫生的最高水準:1980年出生,28歲北醫博士畢業,35歲成為主任醫師,37歲擔任三甲醫院科室副主任和博士生導師。

此外,陶勇在學術方面也有不錯的成績。他在SCI《科學引文索引》發表的論文有98篇,發表在中文核心期刊的論文有26篇,還主持著多項國內外科研基金。

2月初,陶勇病情剛穩定一些,就在病床上用右手單手打字,完成了新書《眼內液檢測》的後記。陶勇及其團隊研發的這項專利,通過化驗眼內液來檢測眼內的微生物、病毒和炎症因子,這對眼科疑難雜症的臨床鑒別非常有幫助。葡萄膜炎的致病原因複雜,有病毒感染、有全身免疫疾病。通過眼內液的檢查就可以區分出來,使治療更有針對性,療效也更明顯。魏文斌認為,眼內液的檢測提高了國內對葡萄膜炎的臨床診斷和治療水準,對推進眼科精準診療具有里程碑意義。

陶勇還是北京市感染性眼病中心的主力隊員,經常前往佑安醫院、地壇醫院這兩家北京最大的傳染病醫院給病人做手術。對這些傳染病人,有的醫生可能心生恐懼,陶勇就總結了一套艾滋病相關眼病診療和手術流程的小冊子,發給大家參考。他也有打退堂鼓的時候,畢竟這類手術既費勁又不掙錢,但最後卻發現沒法放棄他們,“因為這類特殊群體的病情太複雜了,醫生既要有膽量又要有經驗,我放棄了,他們就很難找到更合適的人。如果真放棄他們,就覺得好像背叛了自己的理想一樣。”陶勇說。

一個精力旺盛的理想主義者

學醫的理想可以追溯至童年。陶勇生長在江西省南城縣,那裡曾是沙眼重鎮。七歲時,陶勇曾目睹醫生用細針從母親的眼睛裡一顆一顆挑出白色的結石,讓飽受沙眼之苦的母親緩解了疼痛。這讓陶勇感到醫生的工作很有價值,他在那時就有了要當一名眼科醫生的想法——幫助患者解除痛苦,治別人不會治的病。

陶勇1997年考入北京大學醫學院,他選擇醫學作為專業,不是要通過學醫來賺錢,而是把它當作一個理想和事業。後來,“有一些學醫的同學慢慢地也放棄了,但是對我們堅持下來的人來說,一直還是把它當作一個事業。”

師妹老梁形容,陶勇是一個精力旺盛的理想主義者,“他愛他的事業愛得死去活來”:一天看診上百個病人,甚至沒時間吃飯、上廁所;下午的號經常看到晚上八九點,然後就睡在辦公室的行軍床上;手術室的排期也是從白天排到天黑——曾經,他創造了一天做86台手術的個人紀錄。

他常跟朋友抱怨時間不夠用,恨不得一人分飾三角,一人寫文章、一人做科研、一人搞臨床。“但其實他比起我們已經非常高效了,無論是聚會前等人,還是在機場候機或是在高鐵上,他都隨身帶著電腦,利用這些碎片時間寫東西。”好友王越說。

同事胡小鳳記得,有時眼科同事一起吃飯聊天,陶勇會問每個人,“你為什麽要選擇學醫、選擇學眼科?”大部分人可能也說不上來,有的人說家人覺得當個醫生挺好的。陶勇就特別不能理解,他說你們如果不熱愛這個行業,為什麽還要在這待著,為什麽不熱愛什麽就去做什麽。

胡小鳳與陶勇在一個科室共事兩年多,她對陶勇印象最深的是他在學術方面從來不藏私,不管是手術中的某個步驟還是其他問題,從來都是毫無保留地分享自己的經驗,不僅告訴你這個步驟該怎麽做,還會告訴你為什麽要這麽做。陶勇最反對死記硬背,而是要啟發人去思考,他希望團隊中的每個人都能成為一個愛思考的醫生。

分級診療

老梁作為陶勇的同門師妹,走的是跟他完全不同的職業道路。博士畢業後,她在人民醫院工作了一年,正好趕上耳鼻喉科室的老師被傷害,她雖沒有親歷,但看到血淋淋的現場就崩潰了,然後得了創傷後應激障礙,一整年的狀態都不好。只要走進醫院那種人烏泱泱的地方,她就開始血壓高、手抖,後來直接辭職去了美國,待了五年才回來,現在一家私立家庭眼科診所工作。

診所的客戶大多是中高收入群體,醫患之間更像是朋友關係。從2019年2月回國到現在,工作快一年了,老梁不記得跟病人發生過任何不愉快。“我特別喜歡現在的工作,真的沒有精神壓力。以前在公立醫院需要面對一些低收入的患者——他沒有錢,我會覺得很難受。他沒有錢我還要給他治病,我就要幫他省錢。省了錢,如果治不好我就更難受了。我覺得在公立醫院工作對醫生心理是個巨大的考驗。”

在美國的經歷,讓老梁意識到,現在中國的三甲醫院承擔了家庭保健醫療的社會功能,而這一部分功能事實上應該由社區醫院來完成。但是民眾普遍認為社區醫院的醫生水準不高、缺乏經驗,大家都擠到三甲醫院。“而事實上應該是經過社區醫院層層轉診,最後才轉診到三甲才對。我們還沒有建立完善和嚴密的轉診機制。我在美國待了五年,要是沒有什麽重症,我是見不到像陶勇這種專家(specialist)的。我一般都是在家庭醫生(family physician)那邊看,也就是說大部分人此生只見像我這種家庭醫生,除非你要動手術了,你才會見到陶勇,而現在是你有個結膜炎都可以掛陶勇的號,所以他的工作量好大。”

魏文斌也呼籲要盡可能地實行分級診療,簡單的疾病就應該在基層解決。基層不一定非得是社區醫院,也包括縣醫院、地區醫院,可以把大部分的眼病問題解決。三甲醫院應該做一些疑難眼病的研究和診斷治療。“你配個眼鏡,都要擠在三甲醫院裡面,那麽三甲醫院的醫生就是應付不過來。”

陶勇和老梁也探討過各自不同的工作環境,但從來沒有要去私立醫院工作的想法,他甚至還跟老梁說,你要是混不下去了,可以來朝陽醫院找我。老梁笑言,陶勇以後再也不會勸我去朝陽醫院找他了。老梁分析過陶勇的心態,“他覺得他熱愛的那份事業是全天下獨一份最好的,他不願意像我這樣把自己固定在一個小診所,像一潭死水一樣,天天見差不多的人,隻給相同特點的人看病,他覺得這樣沒有挑戰。”

家庭與未來

陶勇生長在縣城,父母對陶勇這個兒子最大的期望就是健康平安。這次在陶勇被搶救、生死未卜時,他的父親守在手術室外淚流不止,還犯了高血壓,全家人都處於崩潰邊緣。但隨著陶勇的病情逐漸穩定,他們又很快平靜下來。對家人來說,陶勇能保住命就是不幸中的萬幸。妻子給他看網友發來的祝福視頻和送來的鮮花,父親給他講自己小時候的故事,他們用這種方式鼓勵陶勇挺過這一劫。

陶勇和妻子、女兒至今與嶽母合住在一間60平的出租屋,他對吃穿也沒有什麽要求。好友王越記得有一次看到陶勇的頭髮剪得凹凸不平,才知道他平時隻去收費15塊錢的理發店。“他們一家子都是老實本分的人,平時陶勇像打了雞血一樣投入工作,他的家人也像打了雞血一樣支持他,沒有任何怨言。陶勇被救過來後,他太太就一直說感謝醫院的救助,把陶勇照顧得很好。”老梁跟陶家很熟,前段時間還因為疫情給他們送過菜。

手臂的康復還要很長一段時間,眼科手術需要精準到毫米級的操作,如果手恢復得不理想,陶勇可能再也無法上手術台。但他已經有了新的事業規劃,畢竟自己“不是一條腿走路”,手術做不了還可以做科研、帶學生。即使沒有發生這次意外,他也打算把自己的臨床經驗和技術推廣到全國各地,讓更多地方的醫生都能處理一些疑難眼病,因為自己個人能看診的病人是有限的。接下來他正好有時間加速做這個事。

社會沒有你想的那麽黑暗

對話陶勇

人物周刊:你現在恢復到什麽程度,還有多久能出院?

陶勇:現在主要是做手的康復,其實還挺難的,可能還要大半年的時間。有可能還得再做一次手術。

人物周刊:現在左手能動嗎?

陶勇:能輕微地動,但是力量非常弱,要訓練。關節也僵硬了,還要一節節掰開,挺疼的。

人物周刊:你的師友談到你時,無一例外地感歎,為什麽會是你?一個在醫德醫術上都無可挑剔的好人,卻遭受這樣的重擊,你感到不公嗎?

陶勇:可能大部分人第一反應會覺得受這麽嚴重的創傷、遭這麽大的打擊,應該會覺得痛苦和委屈。對我自己來說,肉體肯定是經歷了沉重的打擊,但我告訴自己不能因為肉體的打擊讓精神坍塌,如果精神垮了,那才是真正的完蛋。我也會感到沮喪和悲觀,但這種感受不是最強的。有一個原因是,我當大夫當得太久了,見了太多命運悲慘的人,有的孩子患有眼睛惡性腫瘤,雙眼都摘除了,爸爸帶著他在北京就醫,堅持了十年。還有白塞氏病,病人在青壯年的時候,眼睛在很短的時間內就失明了,然後摸著黑自己跑到北京來就診,一問他為什麽沒有家屬陪,說家人在酒店幫人洗床單,把手伸到洗衣機裡給攪了。突然意外發生在自己身上的時候,你可能會覺得自己很慘、很可憐,但轉念一想,跟他們比你可能還不是最慘的。

人物周刊:如果有機會再見到崔某,你會對他說什麽?

陶勇:如果有一天能再見到他,我想讓他看看我背上腰椎手術留下的傷口,我想告訴他,當時我們給他做手術,包括給他省錢,對他真的是仁至義盡。我想讓他知道,其實這個社會沒有他想的那麽黑暗。

人物周刊:去ICU探訪你的親友,都感受到你的樂觀和堅強,但也有ICU的保潔阿姨看到你一個人的時候在流淚,支撐你沒有垮掉的力量是什麽?

陶勇:這種所謂的強大是跟我對醫學的理解分不開的,它是分階段的。第一個階段是研究生和本科的階段,那個時候眼裡只有疾病本身。等到我自己成為主治醫師、副主任醫師之後,慢慢出專家門診了,眼裡更多的不完全是病,而是把這個人看作一個整體,眼睛的病也可以是因為糖尿病、高血壓造成的。第三個階段除了考慮病人個體的整體觀,還要考慮到他的社會屬性。因為病人是家庭的一部分,也是社會的一部分。少數醫生會把病人變成職業病人,你得下個月來複查,你每個月都得來看看,一些病人尤其是外地的病人就沒有時間去工作、沒有時間去生活,完全變成職業看病的了。但他可能還需要去賺錢,還是家裡的頂梁柱。

最近一兩年我漸漸意識到醫學不完全是給人治病。人其實是整個環境、整個大自然、整個宇宙中的一份子。一切以人中心,導致整個環境被破壞,人還是得倒霉。所以現階段我對醫學的理解是,它不能完全以人為中心,它是一種調和的平衡,讓我們身處的環境處於一種和諧的頻率共振。

人物周刊:這次出事,一定對你的家人打擊很大,他們是如何面對的?

陶勇:還好,他們內心也很強大。我們一家子都沒有在泰山崩於前的時候垮掉。父母的表現其實很出乎我的意料,我以為他們會受不了這種打擊,哭天搶地什麽的,但其實沒有。當天晚上,我爸確實血壓高了,但等我病情穩定了,他們沒有在我面前掉過淚。他給我講了他小時候的故事,一個人去砍柴,鐮刀誤傷小腿,自己帶著深可見骨的刀傷獨自走了30裡山路回家。他想告訴我,每個人都會經歷磨難,只要站起來,邁過去就好。

通過這次,我也感受到,人對人的了解,即使是朝夕相處的親人,也永遠是不全面的。父母未必就有我們想的那麽脆弱,他們也是有過經歷的人,會很勇敢。

人物周刊:事發當日,網上流傳著一張你躺在血泊裡的照片,畫面裡你眼神平靜又絕望。當時你是清醒的嗎?在想什麽?是否已經預料到這次意外會影響自己今後的職業軌跡?

陶勇:根據我自己的回憶,從頭到尾沒有昏迷過,也沒有把自己嚇死了的那種階段。因為在那種時候必須要冷靜。我們上本科的時候,解剖老師就問我們,以後做手術的時候突然停電了,怎麽辦?那時你已經把人家的肚子打開。其實要想成為一個優秀的醫生,心理素質一定要足夠冷靜和沉著。如果在事發時,我不能夠保持鎮靜,其實我可能也逃不掉。這是一個職業習慣。

至於會不會影響以後的工作,我當時沒想那麽多,只想著當時怎麽過這關,能讓自己活下來。對醫生來說,最主要的就是把握當下,你把當下這個情況按最合適的方案處理,就OK了。當時我就是盡量地保持情緒平穩,因為自己本來就失血那麽多,再一慌張,血壓一高就會失血更多。

人物周刊:以你的業務水準,對自己的工作環境可以有很多選擇,為什麽還堅守在醫院?

陶勇:選擇其實是沒有標準答案的,就看你要什麽,凡是選擇都有利弊。對我來說,確實這些年一直堅持著一個理想,就是想當一個優秀的醫生,想要治別人治不好的病、挑戰疑難的眼病、開發新的技術。這就必須扎到更複雜的情況裡去。許多家境困難的人不能及時得到治療,所以病變往往被拖到晚期,也往往更嚴重。為什麽全國各地的疑難病人要跑過來找我,醫生也推薦他們過來找我,其實這也是我選擇的結果,因為我能處理這些複雜的病變。如果我從很早的時候,就選擇去一個條件很好的地方,一天也看不了幾個病人,而且都是症狀很輕微的那種,我的醫術,無論內科診斷、還是外科的技術、還有科研的水準也不可能是今天這樣。對我來說,我願意這麽選擇,是因為我不想放棄我的理想。

(感謝李文生教授、楊碩醫生對本文提供的幫助)