很多患者因胃部不適去醫院看病,胃鏡是必不可少的檢查之一。部分慢性萎縮性胃炎患者常在胃鏡檢查病理報告中看到「萎縮性胃炎伴腸化」、「中度萎縮伴輕度腸化」等字眼,就憂心忡忡,夜不能寐。

病人和家屬都會愁腸百結,如臨大敵,好像癌症明天就要來臨。到處求醫問葯,多次重複檢查,甚至求助於江湖「神醫」、「保健神葯」。這樣精神焦慮緊張,莫名恐懼害怕,亂用藥物,反而加重了病情。

那麼,腸化到底是怎麼回事?是不是就要癌變了?

什麼是腸化?

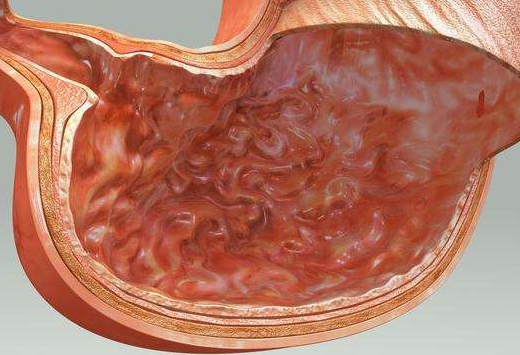

腸上皮化生簡稱腸化,是指正常的胃黏膜上皮被腸型上皮所取代了。

簡單地說,正常情況下,我們的器官各司其職,胃表面生長的是具有分泌胃酸功能的胃黏膜上皮細胞,腸道表面生長的是具有分泌和吸收功能的腸黏膜上皮細胞。

但當胃黏膜細胞受到比較嚴重的損傷後,本是同根生的胃腸黏膜上皮結構出現了一定改變,越長越像鄰居家腸黏膜的孩子了。看上去,就像腸黏膜長錯了地方,本該長在腸道上長的結構卻出現在了胃黏膜上,就像一片草地長出了樹木,樹木就顯得很突出。

腸上皮化生分為四種類型:

① 完全性小腸化生;

② 不完全性小腸化生;

③ 完全性結腸化生;

④ 不完全性結腸化生。

A.慢性淺表性胃炎(生理性);

B,慢性淺表性胃炎(HP+);

C,慢性萎縮性胃炎;

D,腸上皮化生

腸化到底會不會癌變?教科書上一般認為, 腸上皮化生是在慢性萎縮性胃炎基礎上發生的, 腸上皮化生的下一步便是朝惡性方向發展的異型增生(不典型增生)階段。

而且,在慢性淺表性胃炎或萎縮性胃炎階段根除幽門螺桿菌,胃粘膜尚可完全恢復正常或可能部分恢復,而在腸上皮化生階段才根除幽門螺桿菌,腸上皮化生是無法或者很難逆轉的。

這個理論,給胃粘膜腸上皮化生的患者帶來不小的心理負擔。

一般地說,小腸型化生或完全性腸上皮化生,上皮分化好,見於各種良性胃病,尤其多見於慢性胃炎,且化生隨炎症發展而加重,認為該型化生可能屬於炎症反應性質,與胃癌關係不大。

而大腸型化生或不完全性腸上皮化生,上皮分化差,在良性胃病中檢出率較低,但在腸型胃癌旁黏膜中檢出率較高,說明該型化生與胃癌的發生有一定關係。僅僅是有一定關係!

可能因為了解的不多,或者醫生解釋的不夠,不少患者會以為腸上皮化生必然往胃癌發展,其實不然。

胃癌確實有一定可能由腸上皮化生髮展而來,但腸上皮化生離胃癌還有很漫長的一段距離。不要因為檢查出腸化生就背上思想包袱,焦急憂慮,增加不必要的負擔。

胃黏膜上皮細胞癌變並非一朝一夕的事情,並非由正常細胞一躍成為癌細胞,而是一個慢性漸進的過程,在發展成惡性腫瘤之前,腸經歷多年持續的癌前變化。若能及早識別和及早乾預,也是一種防止癌變的有效途徑。

實際上,胃粘膜的腸上皮化生臨床很常見,原因多種、類型多樣、本身也不會引起任何不適感。即便是幽門螺桿菌感染或自身免疫損傷引起者,它與萎縮仍然同屬一個生物學階段,多數停滯不前,僅極個別最終發展成胃癌。

臨床只需根除幽門螺桿菌,對全胃有明顯萎縮的腸上皮化生患者進行定期胃鏡隨訪,即可防患於未然,對於急於逆轉的患者,也可以選擇中醫藥治療,效果也比較樂觀。