尼雅遺址發現漢簡《蒼頡篇》,說明兩漢時期的西域已經推行全國通用的漢語語文教材——

精絕國小學課本竟然是《蒼頡篇》

光明日報記者 王瑟

儘管已經出土20多年了,但近日史學家的一次解讀,竟然有了重大發現:現藏於新疆文物考古研究所的兩枚漢簡,屬於漢代字書《蒼頡篇》。作為秦漢時期社會各階層的小學教材,《蒼頡篇》當時曾通行全國。而今卻在距長安萬裡之遙的漢代西域城邦小國——精絕國中發現。這對研究古代中原漢文化在西域的傳播、推廣、接納、使用具有重要的現實意義。

尼雅遺址位於昆侖山腳下今新疆和田地區民豐縣境內,深處塔克拉瑪乾沙漠之中。1931年斯坦因第四次進入尼雅,掘獲26枚木簡,其中一支殘簡寫有:“□□□武□□□漢精絕王承書從□□□”等字,準確表明尼雅遺址就是漢朝屬下精絕王國故址。

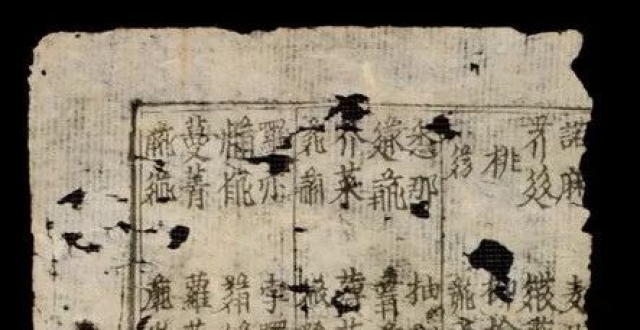

1993年,考古人員在尼雅遺址發現兩枚均為殘片的漢簡。其中一枚木簡殘長15.4厘米,寬1.08厘米,厚0.3厘米,僅存13字,為“谿谷阪險丘陵故舊長緩肆延渙”。背面上端殘存三字,筆畫既輕且細,墨跡甚淡,難以辨認。另一枚木簡保存較好,寬窄略有不同,長23.1厘米,寬1.07至1.18厘米,厚0.22厘米,肉眼無法看清,頂端隻留兩字,似“艸、扗”。

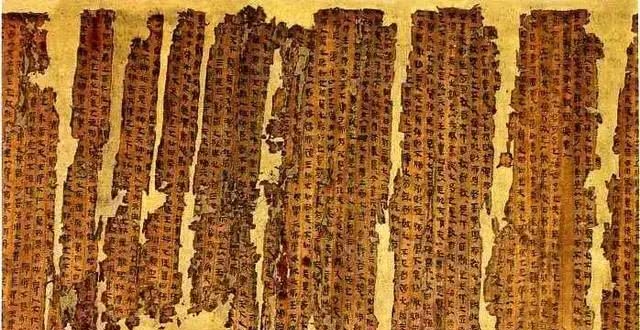

尼雅遺址出土的漢簡文字書寫為漢隸,表現古樸典雅,書法嫻熟,讓人震撼。字體特徵明顯由秦隸窄長向成熟漢隸扁闊方向發展,具有強烈的求扁傾向。從橫折(┓谷、舊)、橫折撇(フ陵、緩)來看,上挑的幅度雖不如漢碑版那般誇張,但許多橫畫、捺畫的末端都有向右上挑的用筆動作,如故、長、延等字。形態穩定的方折筆畫,意味著標準的漢隸八分體已基本形成,從捺的筆鋒來看,初具楷書雛形。

無獨有偶,安徽阜陽也出土了一枚與尼雅漢簡高度相仿的漢簡,經辨認上書“負載谿谷阪險丘陵故舊長緩肆延”。

上海博物館研究員王樾對不同地域的兩枚漢簡進行比對,補全了前兩字“負載”,也為阜陽簡補錄後一字“渙”,至此尼雅漢簡總共15字。另一枚木簡漢字缺失較多,無法找到相應的配型,難以補全缺少文字。根據北大藏簡《蒼頡篇》資料公布,完整的漢簡每枚共20字,四字一句,兩句一押韻,這在當時是很流行的一種文體格式,漢賦就保留此種格式。最終確認,這兩枚漢簡上所書內容為亡佚已久的《蒼頡篇》。

小學啟蒙書的編纂在我國具有悠久的歷史。文獻記載,周代就有史官所編的《史籀篇》十五篇,一直流傳到漢代。因為它採用大篆古文編寫,到漢代時因不實用而少人問津。班固《漢志》“六藝略·小學類”和許慎《說文解字敘》中都有相似的記載。《蒼頡篇》是秦漢時期流行最廣、影響最大的識字課本。秦統一六國之後,秦始皇采納了丞相李斯的請求,“罷其不與秦文合者”,用秦文字作為秦王朝統治地區的通行文字。《蒼頡篇》是為適應“書同文”大一統政策而產生的,同時作為字體、字形的標準和初學範本頒行全國,甚至用來培養官吏,相當於現在公務員考試所必須掌握的知識。而真正發揮“教小學、正文字”的功用,並廣泛流行於社會各個階層,是漢代以後。漢代學者不僅以其作為孩童啟蒙的識字課本,還不斷修改、增益和訓釋。

西漢以後《蒼頡篇》式微,至魏晉而降,鮮有傳誦者。自唐以來,則湮沒不聞,歸於消亡。其亡佚的主要原因是收字過多,後繼者不斷增續、注釋,由識字課本變成了訓詁專書。漢宣帝時因“多古字,俗師失其讀”,其深奧程度已需要專門學者來識讀,顯然已遠超小學識字書所需,越來越不適合童蒙誦讀和傳寫。

消失千年後,《蒼頡篇》殘文在20世紀初斯坦因采集的漢代烽隧遺址木簡中被重新發現。此後,在額濟納河流域的居延、居延破城子、玉門花海、敦煌馬圈灣等地也陸續發現了《蒼頡篇》木簡,但數量不多,都是殘文,存字很少。1977年,安徽阜陽雙古堆西漢汝陰侯墓出土的竹簡《蒼頡篇》存541字。1993年在尼雅遺址發現兩枚漢簡。2008年,甘肅永昌水泉子東漢初年的墓葬中出土了140枚木簡《蒼頡篇》。這批木簡的題目殘損不存,基本內容與居延、敦煌、阜陽出土的漢簡《蒼頡篇》相似,如“幼子承詔”“以教後嗣”“漢兼天下”等,不同之處是在原有四言句後再加三言,變成七言句,且句句押韻,十五句為一章,分章換韻,體制獨特。秦代流行的是四言體,秦刻石、與秦人有關的賦或者石鼓文,都是如此。到了漢代,真正流行的是七言詩,所以漢代教學童識字的書《急就篇》裡面有三言、四言,也有七言。但當時最流行的是七言,好多都是脫口說。《蒼頡篇》一句四字後加三個字,符合當時的文學時尚與背誦習慣,也變得越來越通俗。

從文獻資料看,漢朝設定西域都護府,對西域城邦實施有效統治,主要負責軍事、政治和外交。為保證政令暢通、上情下達,學習並使用漢文是國之大事。因此在遠離長安的精絕國設定“譯長”一職,負責教授漢語文小學博士,所使用的課本就是當年通行全國的《蒼頡篇》。這種文化現象,放在今天仍然具有指導意義。

從目前的考古資料中可以看出,漢代精絕國沒有自己的文字。他們崇尚漢字,使用漢字,並作為情感交流的工具,深入日常生活的各個方面。如王室成員之間相互應酬、饋贈禮品的8支木簡,正反兩面分別寫有:“臣承德叩頭,瑾以玫瑰∣再拜致問大王”“太子美夫人叩頭,瑾以琅玕∣致問夫人春君”等。新疆文物考古研究所研究員王炳華對這批木簡進行解讀後認為,木簡寫有氏人名既有漢人“承德”“春君”等人,也有“大王”“九健特”等精絕人,說明漢王朝屬下精絕國生活著一批漢人。他們也許是中原官員或執行和親使命的宮女,與王室保持著親密關係,使用漢字無障礙交流。從書法的精妙程度看,精絕王室虔誠地推廣中原大地漢文化。

尼雅遺址發現漢簡《蒼頡篇》,充分說明兩漢時期,西域大地已經推行全國通用的漢語小學語文教材,並把漢字作為官方溝通主要文字,有效地保障了政令的暢通。

《光明日報》( 2018年11月03日 09版)