朱元璋的政權及統治哲學:

專製與合法性

[法]馬驪著

莫旭強譯

吉林出版集團

2018年8月出版

280頁,55.00元

━━━━

文︱嚴 泉

在中國歷史上眾多開國之君中,朱元璋無疑是一位個性色彩濃厚、富有爭議的人物。《明史》對他的評價是“蓋明祖一人,聖賢、豪傑、盜賊之性,實兼而有之者也”。在當代明史專家吳晗的《朱元璋傳》一書中,大量筆墨也是有關朱元璋嚴刑重罰的統治作風,用流血的手段進行長期的內部清洗,貫徹了“以猛治國”的方針,鞏固了朱家皇朝的統治。近年來,朱元璋研究也得到了國外學者的關注,《劍橋中國明代史》曾經這樣評述:

這位傑出的開國之君在十四世紀四十年代,從天災人禍和饑寒交迫的鍾離村,一躍而在1368年在南京登上大寶,他走的這條道路由於他自己的雄心壯志和力求飛黃騰達的意識,已被有力地強行改造,而使之具有符合那些傳統形式的合理的外貌。他精通怎樣取得帝王統治之術。作為此後的皇帝,他將使這種帝王之術適應他為之著了迷的帝王大業的需要。

最新的海外研究來自法國學者馬驪的著作《朱元璋的政權及統治哲學:專製與合法性》。本書以朱元璋的明初專製政權為研究對象,借助政治權力合法性的分析框架,依據絕對權力的理論學說,著重從傳統儒家與法家學說中尋找朱元璋統治合法性的來源。不同於過去對朱元璋專製統治的批評,馬驪認為朱元璋是一位極其關注民眾福祉的帝王,可以說是獲得了天命,所謂“一個專製政權,也有可能是合法的”。

其實關於明初政治制度的重要性,已經成為近年來學界的研究重點,在日本,“明初體制”成為中國歷史的熱點問題。當我們在通讀馬驪的著作後,或許印象最為深刻的並不是作者強調的朱元璋專製統治的合法性,而是明初政權體制的君主極權主義色彩,一種國家權力對社會生活的全面滲透與控制的制度創設,正如作者所言:“帝王術,也可以視為一種君主的全面控制社會的企圖,已經非常接近極權。”

從中央集權到君主極權

在朱元璋時代,政治體制從中央集權發展為君主極權,其標誌性事件是傳統宰相製的廢除。本書序言也特別提到,“在漫長的中國帝製時代,他史無前例地廢除了丞相職位,將權力集中到皇帝手中”。其實在明朝建立初期,行政機構的權力主體還是沿襲元朝舊製,所謂“國家新立,惟三大府總天下之政。中書,政之本;都督府掌軍政;禦史台糾察百司。朝廷綱紀,盡系於此”。中書省、都督府與禦史台三大權力機構分立,地位最為顯著者當屬“百司綱領,總率郡屬”的中書省,中書省是中央最高權力機構的主體,由左右丞相總管一切行政事務。但是這種相權牽製皇權的傳統體制,對於政治強人朱元璋來說,卻是無法長久忍受的。

為了進一步加強皇權,朱元璋先是剝奪丞相查閱奏章的權力,進而詔令此後六部所屬各司,“奏事毋關白中書省”,也就是規定從此一切章奏,必須上呈皇帝,從而割斷中書省與六部各司的業務聯繫。在一切準備完成就緒後,1380年朱元璋遂以中書省左丞相胡惟庸“謀反”為由,以胡惟庸謀逆、私通蒙古與日本等罪名,斷然下令處死胡惟庸,並以株連法大興“胡獄”,並進而宣布自此罷除中書省,廢丞相製,大權收歸皇帝獨攬。為此,朱元璋在《皇明祖訓》的首章明確規定:“以後子孫做皇帝時,並不許立丞相。臣下敢有奏請設立者,文武群臣即時劾奏,將犯人凌遲,全家處死。”不難看出,廢棄相權,獨尊皇權,這是歷朝歷代所沒有過的根本性制度變革。

與此同時,朱元璋著手對軍事機構進行大調整,宣布撤銷大都督府,分設前後中左右五軍都督府。各都督府的主要職責是領導、管理全國各地的都指揮使司、衛所官兵,負責督理這些軍隊的訓練、紀律、補給、屯田等事務,各都督府之間互不相屬,只能分別與兵部發生業務聯繫。兵部有出兵之令而無統兵之權,都督府統兵卻無調兵之權,戰時則另派總兵官。由於五軍都督府在全國分片管理軍隊,各府直接對皇帝負責。這樣既使五軍都督府、兵部與各都司衛所之間起到了互相牽製的作用,也便於皇帝集中軍權,消除軍隊對皇權的威脅。

在監察體制方面,原來單獨設立的監察機構禦史台,也在朱元璋的裁撤計劃之列。1382年正式下詔改禦史台為都察院,其職官設左右都禦史、左右副都禦史、左右僉都禦史,下屬機構有浙江、江西、福建、四川等十三道監察禦史,另設經歷司、司務廳、司獄司等直屬辦公機構。都禦史、副都禦史、僉都禦史領院務,監察禦史則作為都察院直接行使監察權力的專職官員。經過這次改組,充分表明國家最高監察機構已變為皇帝專製工具,不再擁有過去相對獨立的政治地位,繼而強化了皇權對百官的監察權力。正如本書作者分析指出,監察機構失去了自主性,保留了情報功能,但僅僅聽命於皇帝,失去了進諫的權力,“監察制度改革之後,唯一存在的抗衡勢力,對皇帝維持其政權合法性來說是實際需要”。

在官製改革之外,特務政治、政治大清洗與嚴刑峻法均是朱元璋時代君主極權政治的重要表現,也是本書描述明初政權運作的重要內容。為了監視、偵查、鎮壓官吏的不法行為,1382年朱元璋改拱衛司為錦衣衛,其職責不僅是作為皇帝侍衛的軍事機構,還掌管刑獄,行使巡察緝捕之權。錦衣衛下設鎮撫司,從事偵察、逮捕、審問活動,且不經司法部門,實際上是明朝設立的特務組織,或者說是秘密警察。鎮撫司承辦由皇帝命令查辦的案件,用刑極為殘酷。從朱元璋時代開始,明代特務活動日益頻繁並且制度化,東廠、西廠等特務機構相繼成立,對社會進行全面布控和滲透,專製統治日趨恐怖。與此相適應的是,政治大清洗亦是朱元璋時代特有的極權現象,“胡惟庸案”發生後,此後受到牽連而慘遭屠戮的達三萬多人,絕大多數是開國功臣和他們的家屬,其中享有公、侯爵位的近二十人。1393年,錦衣衛指揮蔣獻揭發大將軍藍玉謀反,一場新的大清洗又拉開了序幕。由“藍玉案”蔓引株連的達一萬五千多人。而在刑罰方面,朱元璋心儀的《明大誥》加重律中罪名,濫用法外之刑的特點卻使其成為一部令人生畏的法典。不同於此前歷朝歷代多數廢除肉刑的作法,《明大誥》將這些酷刑帶回刑典之中,開列了如誅足、梟首、斷手、斬趾等刑罰。而朱元璋本人更是挖空心思,發明諸如挑筋、斷舌、抽腸、凌遲等酷刑。在懲治官員過程中,流放、杖責是輕,重則梟首、絞刑甚至剝皮、凌遲。除《明大誥》外,體現朱元璋重典治國思想的法律還有《大明令》與《大明律》,正如本書強調,“《大明律》則製訂出一份刑罰的清單,是給那些違反《大明令》的人所預備的。換句話說,《大明令》擬定出一份民眾必須履行義務的清單,而這些義務的履行是通過武力威脅來保證的”。

至此,在朱元璋統治後期,一個不同於唐宋時代,嶄新的國家中樞機構初步成型。吏、戶、禮、兵、刑、工六部直接對皇帝負責,成為君主直接控制的最高行政機構。大都督府一分為五個都督府,軍權分散,互相牽製,加強了君主對軍權的集中控制。禦史台改為都察院,強化了對各級機關和官吏的彈劾與稽察,對任何可能危害皇權的行為防範於未然。經過以上創製,明朝的國家體制形成了以下格局:“我朝罷丞相,設五府、六部、都察院、大理寺、通政司,理天下庶務,此頡抗,敢相壓,皆朝廷總之”,這裡的朝廷當然就是指皇帝朱元璋。

美國學者羅茲·墨菲認為朱元璋是一位新體制的開創者,“雖然他的某些政策對很多人來說過於極端,他的個性令人害怕而難以親近,他不是一個符合儒教觀念的仁慈之主,但洪武是一位強有力的皇帝,他開啟了在他逝世以後仍然延續很久的中央集權和高效能。他把權力集中到皇帝手中的做法,在像他那樣英明有為的皇帝掌權時運作得很有效,但如果在位皇帝軟弱和無責任心,帝國就會出現麻煩,明朝最後幾十年發生的不幸正是如此。要獲得成功,專製統治也必須開明而無偏見;晚明諸皇帝無法同洪武相比”。

本書亦強調朱元璋對元代政治制度作了重大變革,實現君主權力高度集中的目的。在制度建設上,明初立法大致分為四類:第一類是行為準則,試圖通過道德改選拯救天下;第二類是典章制度,為了便於官僚體系的運作;第三類是刑法,為了消除犯罪行為;第四類是訓示,試圖通過道德改造拯救天下。“這種有目的的選擇,旨在依靠制度和頒布公文,建立一種社會秩序。”新政權通過頒發法令,面向社會不同階層,對日常生活的各個方面加以規範,重建政治及社會秩序。

裡甲制度與鄉村管控

在朱元璋時代,皇權對基層社會的全面管控進入一個新的歷史階段。朱元璋推行戶貼制度,編定軍、民、匠、灶四籍,戶籍不得隨意改動,任何人不得擅自流動。裡甲制度更是這一時期戶籍管理與社會管控方面一項重要的制度創新。

裡甲制度是一套登記戶口和土地財產的戶籍管理制度,其做法就是把居住相鄰近的一百一十戶居民編為一個裡,其中人丁田產較多的十戶立為裡長戶,其余一百戶為甲戶或甲首戶,分編成十個甲,每甲十戶;然後將這些裡甲戶的人口和土地財產登記在黃冊上。政府就以黃冊上登記的土地和人丁為標準,確定田賦的稅則和人丁輪流應役的辦法,來向裡甲戶徵收賦稅和征派差役,並根據各戶人丁和土地財產的變化,每十年重新調整一次。

有研究者認為,裡甲制度體現出人戶性和地域性這兩個基本要素。在人戶性方面,明初編制裡甲時,強調了計戶定裡這一原則。明初之所以采取計戶定裡的做法,原因之一是因為歷經戰亂之後,各地人口減少,土地空曠。國家首先要將現存的人口數字進行統計,通過編制裡甲加以控制,從而保證稅糧的徵收和徭役的征發,這也是實行計戶定裡的一個基本目的。在地域性方面,按一百一十戶為一裡,剩餘之戶仍置於本村都保各裡之內,不與其他都保人口混淆。這樣做,既便於加強對各自然村落中人口統計和戶籍管理,又因其熟悉各戶人丁土地事產情況,便於進行田糧差徭的征派。

從對基層社會管控的角度來說,明代裡甲制度具有兩大作用。一方面,明朝在地方政權體系上實行布政使司、府(直隸州)、縣(屬州)三級製,裡甲作為最基層的社會組織,把全國民眾按一定數量編排起來,體現明政權對社會的統治能力。它雖然不是一級政權機構,卻直接對百姓進行管理,成為明王朝國家機器中不可或缺的部分,其行政管理尤其是人口管理的作用十分明顯。另一方面,明朝在徭役制度上主要有裡甲、均徭和雜泛,“以戶計曰甲役,以丁計曰徭役,上命非時曰雜役。皆有力役,有雇役。府、州、縣驗冊丁口多寡,事產厚薄,以均適其力”。這三大徭役基本滿足了明王朝統治的需要。裡甲作為正役,應役的基本內容是“催征錢糧,勾攝公事”,即負責本裡稅糧的徵收解運、支應官府各種雜項開支、解送軍匠、追究逃亡、拘捕罪犯、承擔官府臨時差派等,其差徭役的作用亦十分突出。

至於裡甲長,他的主要職責除按時組織本裡甲人戶向政府繳納賦稅、承擔徭役外,還有督促生產的責任。每逢農時,他們要帶領所屬農戶從事生產,種足種好農作物,不得出現田土無故荒蕪現象。按照明律規定,“凡裡長部內,已人籍納糧當差,田地無故荒蕪,及應課種桑麻之類而不種者”,就要受到責罰。同時,他們還要協助當地官府維持社會治安,保持穩定的生產秩序。

朱元璋通過建立裡甲制度,將民眾安置在土地上,嚴格限制人口的流動,充分體現出明初體制的強權性。戶帖的使用、黃冊的編制、戶籍的分類、裡甲制度的施行等,構成明代基層社會管理的顯著特徵。明朝建立之初,朱元璋創設的管理基層社會的做法,制定的制度措施大都得到較好實施,成效顯著,意味著國家權力管控鄉村社會的程度加深。至於裡甲制度監督民眾,鼓勵檢舉揭發的作法,作者評論稱:“互相監督與揭發,以及隨之而來的對知情不報者的嚴厲懲罰,這種責任體制營造了一種互相監督和普遍懷疑的氛圍。人們之間不再相互信任,生活在一個持續恐懼的國家中。最終,這種地方責任制度,有可能形成一種民眾的自我監督,這種方式可能比運用秘密警察更加系統化。”

有鑒於此,本書特別指出在朱元璋統治下的明初中國,“是一個控制極嚴的靜止社會。民眾根本沒有辦法表達對更多自由的渴望,大明政權顯然是一個專製政權”。這種管控基層社會的思路,非常符合朱元璋本人提出的所謂蜂蟻論,“夫蜂蟻者,世間最微之命,分巢居、穴處之兩般,有衙陣之律,本類有不可犯者。且蜂有巢、有戶、有守土者,有宮、有殿、有尊王室之綱甚嚴者。出入有驗......又蟻者穴居,有治宮室門戶,與蜂相類,宮將建近於九泉,其形命雖微,能知寒而閉穴,識陽回而辟戶,巡防守界,采食盤旋,列陣於長堤之下,出奇於草木之上,眾蟻有繩,如兵之聽將命也。嗚呼!蜂小,有膽有毒,蟻微,群結繼行,氣類相感,治律過人”。朱元璋以蜂蟻的習性比喻治國之理,倡導人們要各司其職,紀律嚴明,順從服從,這就是他所追求的所謂人類社會理想模式。

勸諭教化與文字獄

與中國歷史上一些開國之君相比較,朱元璋特別注重對臣民的思想教化,一些作法與現代極權社會的思想控制較為相似。例如,朱元璋親自編訂的法令書籍非常多,著名的有《大誥》《大誥續編》《大誥三編》和《大誥武臣》等。在逝世前不久還正式頒布了《皇明祖訓》,希望成為後世皇帝遵循的萬世不變之“法”。在明代國家的基本法典《大明律》裡,則是專門設立“講讀律令”的條文,後來《大清律例》中亦有同樣的條文。朱元璋之所以這樣做,當然不是要依法保障臣民的權利,而是使他們成為匍匐在皇帝專製統治下的“順民”,無條件地服從自己的統治。

1398年,明朝政府頒布的《教民榜文》成為朱元璋時代對鄉村進行意識形態教化的圭臬。甲長和民眾們都必須定期舉行朗誦《教民榜文》儀式,榜文內容包括皇帝的“六諭”,即“孝順父母,尊敬長上,和睦鄉裡,教訓子孫,各安生理,毋作非為”。官府要求鄉村中的每一個“裡”都準備一個特殊的裝有木舌的銅鈴(木鐸),提供給裡老或者其他被挑選的人,每月六次,在巡行鄉間吟誦宣講朱元璋的“六諭”時,以敲擊的方式引起農人的注意。這個宣講“六諭”的“講師”,按照當時的規定,可以是殘疾人,也可以是老年人,甚至可以是盲人,只要他記憶力較好,能說會道就行。假如講師是盲人,在鄉間來回宣講時,可以被一名幼童牽著手一邊走路一邊大聲朗誦“六諭”。這種在鄉村基層社會宣講的方式,意圖就是讓朱元璋的“六諭”成為當時百姓的道德行為準則。書中指出:“這種教育近似於某種灌輸,在一些極端的情況下,這很接近極權國家的做法,想要改變國民的思維方式。”

有研究表明,勸諭教化是明代官方告示的重要作用之一,而國家對地方社會的勸諭教化也多通過這些告示體現出來。在明代告示中,雖然用詞生硬嚴厲的禁令告示佔居多數,但仍有相當部分告示的表達方式與之不同。明代告示的生成過程、傳播路徑和制度規定已趨完善。告示是實施國家權力的重要手段。通過告示傳遞,國家政令傳至地方,播及民間,實現了國家對地方社會的有效管控。在此過程中,無論是強製性、警示性告示,還是勸誘性、教化性告示,皆以實施國家政令、宣揚權力意志的合理性為根本,旨在引導民眾自願接受官府的思想灌輸和權力支配,並相信官方告示的“公開性”“公正性”和“公共性”能為他們創造契機,帶來益處。在作者馬驪看來,很顯然這是一種意識形態的控制手段,“在意識形態和宗教領域,政權也不再接受多樣性;像大多數獨裁政體一樣,它強硬推行一種意識形態的專製”。

思想罪也是從朱元璋時代開始的,在明清時期更是以“文字獄”的形式達到高潮。《大明律·吏律》首創奸黨罪,規定“凡奸邪進讒言左使殺人者,斬;若犯罪律該處死,其大臣小官巧言諫免,暗邀人心者,亦斬”。奸邪進讒言或可導致皇帝冤枉好人,與教唆犯類似,乃奸詐小人之舉,確實很可能有奸邪的“黨羽”存在。但所謂的“諫免”,即為罪人說情,很可能完全出於正義感,並非為了暗邀人心,這種將難以斷定的動機作為定罪依據,實在是賦予了皇帝大權。以上兩種“奸黨”基本上可以算作是思想犯。至於“君親無將,將而必誅”,對於君主、父母只要有謀反之心,不管有無實際行動,都必須誅殺。明朝的文字獄比清代有過之而無不及,也比蒙古人統治的元朝更為殘酷。朱元璋早年出家做過僧人,稱帝後忌諱使用僧(生)、發、光、賊(則)、亮、禿等字眼,各地儒生在為官府起草的文書中,喜歡堆砌典故,往往不慎使用了以上文字,也經常獲罪被誅。不僅於此,朱元璋還下令編撰《孟子節文》,刪除對君主專製統治不利的語句,如“民為貴,君為輕,社稷次之”“君視臣如草芥,則臣視君如寇仇”等。這些作法無疑是一種追求絕對秩序的極權主義行為,“在其內部,任何思考都被剔除,人們為了適應各種形勢,其行為舉止早有定式”。

本書還進一步分析指出,法家的專製主義與儒家的專製主義之間的區別,儒家通過教育來實施統治,而法家使用嚴刑峻法,通過使用帝王之術,去操縱官員實施統治。在朱元璋時代,新儒學是官方的意識形態。作者引用著名歷史學家何炳棣先生的觀點,強調“理學”之類的新儒學比孔孟傳統儒學更具有極權特徵,“從新儒學的目標可以看出,它比傳統儒學更具有極權性,因為它為君主政權提供了監控手段,在首先和習俗方面,對公眾和私人生活實行全面的控制”。

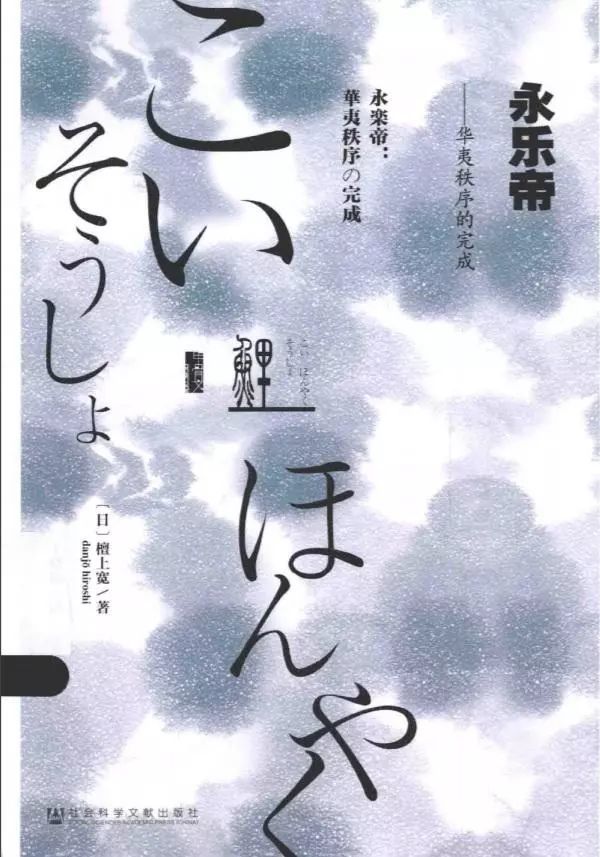

日本學者檀上寬在《永樂帝》一書中指出,朱元璋的極權統治充分表明明朝是專製國家,一個真實不虛的實體,“明朝不僅在國內實行極權統治,而且,對周邊國家也都施行前所未有的強化統治”。羅茲·墨菲在其《亞洲史》中,對朱元璋的評價也是如此:“稱帝後,他以堅強個性和高度智慧基本上奠定了明朝的基礎,深刻而長久地影響了明朝的頭兩百年。他是一個不知疲倦的工作狂,關心他的新帝國管理方面的所有細節,但他很少親密合作者或朋友,過著一種反映他艱難貧困青年時代的自我克制的生活方式。他以節儉出名,在否定他人提出的開銷時往往過分吝嗇。通過戰勝競爭對手掌握權力的他,對於想象中反對他的陰謀過分猜疑而情緒易於憤怒,因而常常對所懷疑的不忠或輕微罪行施以嚴厲懲罰或拷打。”

最後必須指出的是,本書強調的專製政權的合法性,無非就是表明一個新生的專製政權,能夠為民眾提供基本的生存需求與秩序保障,這種認知雖然反映的是一種中國傳統王朝統治的正當性,並沒有特別的新意。但是引申開來,卻是提出了一個很好的問題。專製政權的合法性是不能忽視的政治現象,是一種客觀存在的歷史事實。然而回顧帝製中國二千多年的歷史,這種合法性其實是無法持久的,它主要依賴明君統治而存在,一旦王朝初期的所謂盛世時代落幕,其合法性至少在理論上,其實是伴隨著統治危機而不複存在了。在筆者看來,本書的創新之處恰恰是有關朱元璋時代體制特徵的權力學說,這種君主極權體制恰好是中華帝國晚期政治制度的最大特色。當然,這種體制的結構性缺陷的存在仍然是無法避免的,正如作者在結論中指出權力失控是專製政權的致命弱點,也是導致政權滅亡的根本原因。當然,從中國傳統政治制度變遷的意義上講,朱元璋確實可以視為中華帝國晚期政製的開創者。

嚴泉

上海大學歷史系教授

·END·