馬拉松

馬拉松

中新網客戶端北京4月3日電(王禹)近年來隨著馬拉松熱潮的掀起,“跑馬”以及路跑成為中國最熱門的運動之一。甚至在4月15日當天,國內將會有40場左右的馬拉松賽事鳴槍開跑,這項運動走紅的背後意味著什麽?蓬勃發展的大環境中,又有哪些不足之處?

1天45場比賽,是多是少?

今年一月,中國田徑協會副主席兼秘書長於洪臣在中國馬拉松2017年度工作報告指出,2017年全國各地共舉辦了馬拉松及相關運動賽事(800人以上規模)達1100場,參賽人次近500萬。本月15日,據不完全統計,又將有40場左右的馬拉松將會共同開跑,這一盛況也讓不少人稱之為馬拉松“春運”。

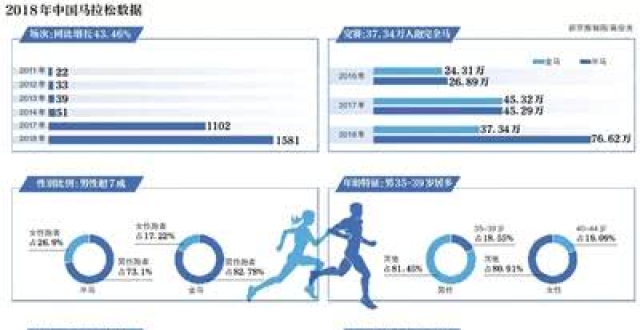

不可否認,相較於2011年在中國田徑協會注冊備案的馬拉松及相關路跑賽事只有22場,2014年為51場,如今國內的馬拉松運動,無論是賽事數量,還是參賽人數都有著大幅提高,用“井噴”一詞形容也並不為過。

資料圖:2017衢州馬拉松吸引了近萬名選手參加了比賽。 中新社記者 杜洋 攝

資料圖:2017衢州馬拉松吸引了近萬名選手參加了比賽。 中新社記者 杜洋 攝

那麽全年舉辦一千余場馬拉松比賽,甚至一天之內將有45場比賽鳴槍開跑,對於現階段的國內馬拉松市場來講是否過多?

目前來看,儘管我國馬拉松賽事與日俱增,越來越多的人投身到馬拉松比賽當中。但是與歐美發達國家相比,我國馬拉松賽事規模仍遠遠不足。以美國為例,據美國路跑機構Running USA統計,2016年在美國本土舉辦的全程馬拉松為1100場,半程馬拉松則有2800場。而所有馬拉松賽事的參與人數更是達到了1696萬左右。

從上述兩個維度比較,我國馬拉松運動的發展與成熟市場還存在較大可成長的太空。與此同時,還存在賽事資源分布不均衡的問題,其不僅體現在地區分布、等級安排方面,優質賽事的稀缺也同樣亟待解決。

國家體育總局田徑運動管理中心馬拉松辦公室主任水濤介紹,目前全國馬拉松賽事覆蓋的城市僅230余個,總數不及全國的一半。“中國的馬拉松確實有井噴的現象,但即便這樣依然滿足不了跑友們的需求。”他透露,接下來將更多得去拓展例如社區跑、校園跑等各式各樣又簡便易行的項目。

面對“賽事供給總量不足,不能滿足人均參賽需求”的現狀,於洪臣也表示力爭到2020年馬拉松賽事要超過1900場,中國田徑協會認證賽事達到350場,各類賽事參賽人次超過1000萬。

資料圖:參賽選手雨中開跑。 王東明 攝

資料圖:參賽選手雨中開跑。 王東明 攝

國內馬拉松是否存在“虛火”?

值得注意的是,在馬拉松迅猛發展並引領全民健身、帶動產業的同時,也存在賽事組織不專業,跑者盲目跟風帶來的運動傷害等問題。而每一次亂象出現,都會激起一輪輿論質疑風浪,也讓“泡沫浮誇”“虛火過旺”等對馬拉松的批評之聲不絕於耳。

“剛開始我們是注冊賽事,不管是誰,只要是注冊了田協就給公布,在這個情況下就有可能造成魚目混珠、參差不齊,甚至比賽中出現一些混亂情況。”水濤說。

騰提度體育董事總經理潘戈強在接受記者採訪時表示,目前國內馬拉松運動的發展確實存在“虛火”。“目前馬拉松賽事辦賽水準參差不齊,管理比較混亂,參跑者也沒有一個健康有序的培養過程。”

他認為馬拉松從某種意義上來講屬於一項高危的運動,而跑者則更需要加強對自身的認知和管理,不要盲目地參與到馬拉松運動中。“要跑一個真正的全馬或者是半馬,(跑者需要)在包括體能在內的各方面都要有一個很好的儲備。”他說。

資料圖:2018年徐州國際馬拉松國內外20000餘名選手出發。 朱志庚 攝

資料圖:2018年徐州國際馬拉松國內外20000餘名選手出發。 朱志庚 攝

馬拉松賽事管理專家石春健告訴記者,任何一場賽事出現比較大的問題都會影響整個行業。所以在競賽組織方面,賽事主辦方要嚴格遵守安全保障、公平競賽、選手服務及減少對社會資源的過度消耗等基本原則。

“如果一場比賽,連最基礎的體育競賽規範都遵守不了,而是消耗大量的精力去做賽事的配套活動、宣傳推廣,賽事包裝,那其實賽事主辦方對辦賽的初心和基本原則是偏離的。”她說。

2018年,中國田徑協會推出了新版《中國馬拉松及相關運動賽事管理辦法》,其中明確表示,將會建立三級賽事管理新模式,在賽事組織、選手服務、安全保障、環境保護、資訊發布、賽事補給等方面形成較為完備的標準規範。

水濤告訴記者,中國田徑協會在賽事組織管理上有一系列的組織管理辦法,以確保賽事多而不亂。“目前我們有馬拉松賽事的管理培訓,將來舉辦比賽的運營公司必須通過馬拉松賽事組織培訓,這樣確保比賽的規範化,將來散落在社會上的賽事,都由各個省市田協去監管。”他說。

資料圖:馬拉松選手穿過桃花林。江權 攝

資料圖:馬拉松選手穿過桃花林。江權 攝

如何應對賽事同質化?

細數即將在15日舉行的馬拉松名單不難發現,名稱中帶有“國際”、”半程”、“全程”等字樣的比賽已然超過了半數。這也從側面反映出了國內馬拉松“賽事同質化”的問題仍較為突出。而帶來的直接後果是許多賽事吸引力下降。

“差別性服務,其實是對賽事本質的認識。”石春健說。如今一個周末幾十場比賽,她認為要想讓比賽與眾不同,賽事主辦方不能隻千篇一律地考慮地域、獎牌、補給、志願者等基礎命題,“一個賽事需要有特別獨特的地方,比如說賽製、歷史、主題。。。。。。這些都是要在辦賽之初就要去考慮的問題。”

這一觀點與潘戈強的想法不謀而合。他告訴記者:“對馬拉松這樣的體育項目,我不建議所有的大城市,包括區縣都去辦雷同的馬拉松,而是要辦一些針對自己特色和不同人群的‘小而美’的馬拉松,沒必要追求大而全。”

有專家建議,國內的馬拉松賽事應該形成一個有層次的金字塔型,小一些的地區可以舉辦小型賽事,大城市舉辦大型賽事,各個城市聯動起來,讓跑者們有充分的訓練指導,在量力而行的同時,也能通過賽事網絡進階。

資料圖:北京馬拉松成為世界唯一的大洲馬拉松聯盟——亞洲馬拉松大滿貫(APM)的首站賽事。中新網記者 李霈韻 攝

資料圖:北京馬拉松成為世界唯一的大洲馬拉松聯盟——亞洲馬拉松大滿貫(APM)的首站賽事。中新網記者 李霈韻 攝

這樣的路跑賽事體系由下而上,由易到難,吸引了不同需求和層次的路跑愛好者,如果考慮到諸如越野賽等其他距離的賽事,這樣的賽事體系還滿足跑者“進階”的需求。

此外,石春健還特別指出馬拉松賽事的可持續發展。“當馬拉松比賽越來越多的時候,政府以及賽事主辦方更應考慮比賽的可持續發展,這個問題在於舉辦一場賽事的初衷,是僅僅做一場賽事?還是要培育一個地區的跑步文化,服務於本地區的市民,讓運動成為他們的一種生活方式,這些都會涉及到能否讓馬拉松比賽在這個地方生根發芽。”(完)