編按:麗貝卡·韋斯特是在1936年春首次踏上南斯拉夫的旅程的。這次短暫的旅程結束後,她對丈夫亨利·安德魯斯說道:“真的,我們並不如想象的那麽富有。或者說,有太多的東西我們並沒有,而巴爾乾擁有的東西卻多得數不勝數。”次年春,她與安德魯斯同行,又一次來到了那片土地。

加上1938年初夏的旅程,韋斯特以驚人的觀察力和感受力,積累了大量的南斯拉夫歷史和人文素材。也是在同一時期,她開始投入五年時光,重新梳理巴爾乾之行的沿途所見,寫作了《黑羊與灰鷹》一書。

相隔幾近八十年後,國內知名旅行文學作家陳丹燕也踏上了塞爾維亞的旅途。但在她的旅行與韋斯特的塞爾維亞之旅之間,又相隔著第二次世界大戰時德國對塞爾維亞的空襲,以及盟軍對塞爾維亞的再次空襲,以及五十年後,北約對塞爾維亞的再一次空襲;隔著南斯拉夫公國的消亡,又隔著南斯拉夫社會主義聯盟共和國的建立與分裂。

在這篇書評中,陳丹燕結合了韋斯特的文字和自身的旅行所感,為我們展現了那片充滿了苦難與精神力量的土地於當下的更多風貌,以及一份擁有遼闊理解力與生動細節的作品是如何具有穿越時間的能力的。

[英] 麗貝卡·韋斯特 著

向洪全,夏娟,陳丹傑 譯

本文由“壹伴編輯器”提供技術支持

對世界的愛,有時是因為你懂得它的苦楚

文/陳丹燕

細節

在準備寫自己的旅行文學系列書的時候,我開始讀一些偉大的著作,其中有一本是節選本,收集了歷史上的女人們與她們旅行後寫下的東西,筆記、書信、詩歌、小說、散文。那本選集從古希臘的女詩人薩福開始,其中便有英國女作家韋斯特的著作《黑羊與灰鷹》的節選。從古至今,女人們在世界各地,在各個時代的陽光或迷霧中走著,看著,記敘著。她們似乎有一種共同的特點,令我每讀到那些文字,都心中一動,那就是對細節的捕捉能力。也許那都是些閑筆,在當時也許還是女性敘述瑣細性的表現,但當時光飛馳而去,成為不可重複踏入的河流,宏大的喟歎由於一個時期政治形態的消散而成為古典雕像般空洞的偉大,而女人們筆下那些生動的細節,成了地理的和歷史的最具有生命力的記錄。

多年以後的這個夏天,我讀到《黑羊與灰鷹》一千多頁的校樣,讀到韋斯特女士對14世紀的塞爾維亞英雄拉扎爾大公遺骸的描寫,那是她在1937年的目擊。她記錄了拉扎爾大公失去頭顱的遺骸,以及戰敗者的無頭屍骸在她心中激起的漣漪。我讀到她描寫的他那雙交叉放在胸前的乾枯雙手,讀到她前往拉扎爾大公的棺材曾經停留的弗爾德尼克修道院,讀到她對那座平原上的修道院的描寫。2015年6月,我也曾到訪弗爾德尼克修道院,當我越過多瑙河,經過毗鄰哈布斯堡舊朝的昔日邊境小城龐喬沃,前往山丘邊森林深處的修道院群,拉扎爾大公的棺木已被從多瑙河以北的修道院移回摩拉瓦河邊他自己建造的瑞瓦尼察修道院裡。與韋斯特女士相似,我在摩拉瓦河谷裡的瑞瓦尼察修道院打開的棺木裡看到了他的雙手。我也讀了頌揚史詩裡那句著名的塞爾維亞之問,“你是愛地上的國度,還是更愛天上神聖的國度?”,這個問題對塞爾維亞而言是如此重大與持久,讓我想起哈姆雷特之問。

拉扎爾大公的答案一直是塞爾維亞精神追求的標準答案。他選擇了赴死來面對毀滅,因此他才成為塞爾維亞精神雖敗猶榮的象徵。

差不多相隔八十年,我們在不同的修道院裡,見到了沒有變化的拉扎爾大公遺骸。我們對他雙手的感受不同:韋斯特女士覺得他的雙手小而乾癟,而我覺得那雙手仍舊修長。事實上我喜歡他的雙手,我認為那是雙有教養的、驕傲但內心寧靜之人的雙手。韋斯特女士評價了他手指上的戒指。

有細節的觀察就會有這樣穿越時間的能力。對女性長途旅行者來說,陌生而遼闊的世界中的細節,是經過了格外勇敢的心靈、格外開放的心靈、格外細膩但堅韌的感受力,才能越過滄海桑田來打動讀者。韋斯特女士的描述深深打動了我,物歸原主的拉扎爾大公的棺材和裡面的遺骸,修道院小教堂裡的陽光,那雙手。讀她的描寫的時候,正是我準備再次前往塞爾維亞的又一個6月,2017年的6月,我漸漸理解了多災多難的塞爾維亞對榮譽與自尊的夢想。這時候,我總想起我的向導米高說過的話:“別人拿著槍來了,我們總不見得要拿著吉他去會他們吧。”還有他說的,“當時塞爾維亞並未戰敗,塞爾維亞軍隊都戰死在黑鳥高地而已”。

在我的旅行與韋斯特女士的塞爾維亞旅行之間,隔著第二次世界大戰時德國對塞爾維亞的空襲,以及盟軍對塞爾維亞的再次空襲,以及五十年後,北約對塞爾維亞的再一次空襲;隔著南斯拉夫公國的消亡,又隔著南斯拉夫社會主義聯盟共和國的建立與分裂。塞爾維亞共和國如今又成了一個遠離海岸線的內陸小國家。

當我讀到韋斯特寫道,1937年,南斯拉夫人在她面前,面對“二戰”陰影漸濃的時局,長長的喟歎:我們這些民族如今終於聯合在一起了。我聯想到曾讀過的一本記錄1999年北約轟炸的小冊子《抵抗之書》,聯想到書裡收集的新聞照片——照片裡,反戰的貝爾格萊德人站在共和廣場的米哈伊洛大公青銅像上。而在2015年,我在此寫下筆記的艾米麗咖啡館的大玻璃窗上,抄寫著1975年阿滋拉樂隊反對分裂的歌詞。

我一直都信仰好的細節,因為它自有經久不衰的生命力。

喜好寫作時在充沛的細節中游泳,有時甚至嗆水、咳嗽,吐出一些,這是女性旅行寫作者的特質吧。這種特質的確會使文章變得漫長,但這樣做是值得的。悅己,益人,活得久遠且豐盈。

韋斯特女士的南斯拉夫漫遊,的確寫得漫長,一千多頁,百萬字的描寫與觀察、分析與前瞻,她描寫的空間和寫作花費的時間,對讀者的要求,在今天這個閱讀僅僅限於潦草與匆忙的時代,看起來是那麽奢侈,那麽自信,那麽驕傲,卻是那麽強有力地活著,簡直就像我還可以與韋斯特女士坐在一起,靜靜讀一下午書那樣。

自從多年前讀了那本有關旅行中的女人和寫作的厚書,便想著,自己寫作的旅行文學能有這樣的生命力,令人八十年後讀到仍宛如與我比鄰而坐,這也是我的夢想啊。

向導們

我在塞爾維亞的向導也有三個人。在有著複雜歷史,又地處歐洲偏遠地帶的塞爾維亞,沒有一個好的向導,旅行會是非常困難的。也許韋斯特的時代就是這樣,我的時代也是這樣。我在上海能找到的資料屈指可數,那些有限的資料還彼此矛盾重重,或者語焉不詳。所以文學作品成為我最重要的精神地圖,跟著帕維奇,我去了摩拉瓦河谷,跟著契斯,我去了平原與貝爾格萊德,跟著安德裡奇,我眺望了南斯拉夫共和國的黃金時代。我跟著我的向導們,在如今窄小的國度裡,也在浩如煙海的歷史的重重謎團裡穿行。我的情況並未比韋斯特那時好多少,也許更糟。

前往中南部去探訪諸修道院的米高,他教會我在修道院聖像前面奉獻的時候,不要放面額太大的鈔票,他將我的錢都換成了十塊二十塊第納爾的小錢,參差不齊地放下。這是為了讓後面的人不因為奉獻籃子裡有一張大錢,而感到放下小錢的壓力。

在伏伊伏丁那的蘇博提察,波蘭卡帶我去了作家丹尼洛·契斯父母相遇的邊境火車站和關閉已久的猶太會堂。在一座新藝術風格的庭院裡,我和她,以及米先生一起討論了這片平原上散發著的憂鬱。“因為太平坦了。”和契斯一樣,波蘭卡的媽媽也是猶太與塞族的混血兒,也僥幸與母親一起在大戰中活下來,但是失去了父親。我在火車站見到波蘭卡的媽媽,她從隨身帶著的舊照片裡挑了一張給我看,那是她的媽媽在樹下抱著童年時代的她。1944年的夏天,她們躲在一棟房子裡,逃過德國人最後的追殺,但是她們都對著鏡頭微笑著。而這一年的7月,波蘭卡的外公死於集中營的虐待中。

還有我的歷史顧問米先生,他帶我前往白俄修道士和修女們隱居多年的伏爾沃丁納平原地帶以及多瑙河畔的小城和村子。夏季平坦的平原上搖曳著高大的向日葵,一直鋪到天邊,沉甸甸的花盤努力向著太陽。向日葵田地遠遠地通向一座座村莊,在其中一個村子裡,我見到了一塊指路牌,指示了以這個村子為坐標原點,通往世界各地的大城市的方向,包括巴黎、紐約、維也納、柏林、溫哥華,以及莫斯科和北京。然後,他將我交給波蘭卡。

當我們提到1937年韋斯特女士的向導,康斯坦丁,那個情緒多變、知識豐富、伴隨她一路走向塞爾維亞與馬其頓的肥胖而柔軟的康斯坦丁,米先生提起了一個名字:斯坦尼斯拉夫·維納韋爾(Stanislav Vinaver)。“這是他真實的名字。”米先生非常喜愛韋斯特的書,也很喜歡這個斯坦尼斯拉夫·維納韋爾,他是個猶太裔的塞爾維亞人,一百位塞爾維亞最重要也最有學養的戰前知識分子之一。他的確是肥胖的,如韋斯特在書中描寫的那樣,但他不單是《好兵帥克》的譯者,也是一個深受知識分子歡迎的散文家和哲學家。人們說,他的《好兵帥克》譯本甚至好過了原著。而米先生在童年時代即是《好兵帥克》的粉絲,只要有人讓他背誦其中的某個章節,他隨時隨地都能背誦出來,直到現在。

對塞爾維亞的故事,每個人都可能有完全不同的評價和完全相悖的敘述方式。經歷了南斯拉夫的再次分裂之後,向導們在引導我的同時,也自然而然地呈現出了這樣自然而強烈的分裂與衝突。我的每位向導都說得口乾舌燥。就像韋斯特對她的向導的感受那樣,南斯拉夫人個個都能言善辯,能連著說上幾小時。我卻不像她那樣能連續聽上幾小時,我被強勢的聲音和聲音裡沉重的歷史累著了。

米先生總是與斯坦尼斯拉夫有相似的口頭禪:“我認為我對這件事的了解程度無人可及。”當我讀到韋斯特記錄下的這樣的句子,忍不住微笑,這竟然印證了一句中國老話:江山易改,本性難移。當米先生了解到我有自己的想法,那是一定要糾正過來的,尤其不可讓我的想法在我個人的腦子裡自由蔓延開來。“親愛的陳丹燕,你知道我在電訊社做夜班編輯的時候,有一天我們意大利的特派員發來電訊……”一旦他的聲調變得平坦乾澀,話題繞一個大圈,從20世紀70年代開始,我就知道事實的、史詩般的、伴隨著曾經的南斯拉夫最出色的記者之一的卓越觀察力和敏捷的分析能力的洪峰隨之將至,我必須抵抗清洗,保護我那外國作家雖然弱小但也真摯得執拗起來的視角。因此,當韋斯特在書中描寫那矮胖的、突然甜蜜又突然瀕臨抑鬱的康斯坦丁時,一旦筆調變得神經質,開始調侃起來,我便明白她對自己的向導在聲音與知識的雙重忍耐上已到了個人極限。當然,她比我強大,但當面對若乾國王或者統治者都叫史蒂芬,有個史蒂芬身段柔軟得嚇人,有個史蒂芬家父子相殺,日以繼夜與這樣的故事纏鬥的她也受不了啦。而對我來說,這種衝擊真的太多了。許多次我坐在車裡,聲音從各處襲來,好像夏天的大黃蜂,汽車奔馳在拜佔庭時代的貿易古道上,我覺得自己就要被淹死在歷史裡。“親愛的米高,我有中國帶來的甘草與金桔做的大丸子,讓人鎮靜的,給你嘗嘗吧,你開車說話,好辛苦。”我這麽製止米高的話頭。但米高嘗過兩粒以後,就哈哈大笑地說:“你是想讓我閉嘴。但我還是要說完尼曼雅王朝的故事。”或者說:“你必須知道,這個史蒂芬不是那個史蒂芬,雖然他們都一度是王子。”

相對而言,波蘭卡只是想喝水,讓她的嗓子能繼續工作,她真的溫和多了。她多元的文化背景,使她具備一種強大的舍身處地理解別人,同時也保持自己內心想法的能力,一種類似猶太人所擁有的,卻更為遼闊的容忍力,這也許跟她目前擁有匈牙利身份,又是蘇博提察旅遊局職員,還經歷過南斯拉夫消亡等一系列背景有關。

如果沒有那些喋喋不休的向導,沒有日以繼夜的巴爾乾歷史地理的學習、溫習與探索,想了解這片土地,從來都是不易的。正是這些向導,讓南斯拉夫的歷史和現實在旅行者面前一次又一次熠熠生輝。

遼闊的理解力

當我開始閱讀韋斯特,五十頁後,心中油然升起的是一種豔羨——對擁有遼闊世界觀的豔羨。

地理大發現的時代過去後,世界在英國人面前呈現出遼闊的、多元的面貌,對英國來說,那是一個偉大的時代。對國家而言,征服的時代開始了,日不落帝國屬地的粉紅色像打翻的牛奶一樣在世界地圖上蔓延。對商人而言,芝麻開門般的財富積累與瘋狂掠奪開始了,槍炮武裝的商船隊跟隨海浪拍岸的方向前往世界各地的港口。對傳教士而言,傳播福音的漫長征途開始了,聖經被譯成各種語言版本,耶穌和聖母的面容進入了各種顏色的眼珠與心靈。而對地理學家、人類學家、世界史學者、作家來說,了解世界、創造新學科和描寫新世界的偉大時代開始了。有關這個時代的道德評判,顯得如此分裂與困難。對於“掠奪”或者“開拓”這類詞語的運用,也許很快就會成為爭論的起源,跟著的,還有地方化與全球化、新生與毀壞、歧視與好奇,以及價值觀與世界觀在不同民族立場上的相悖性等一系列的討論。

讓我們試著單看英國人的境遇吧,如果我們要談論韋斯特女士和她的著作的話。

英國人迎來了他們偉大的時代。

當我在倫敦的國家畫廊眾多的肖像陳列裡,看見地理大發現時代那些征戰於世界各地的偉大人物,我看到了許多鎮定又驕傲的眼神。那些探險家、地理學家、考古學家、植物學家、將軍、親王、船長、領事、作家,那些明亮的眼睛。當我在格林威治的海事博物館裡看見東印度公司創始三兄弟的肖像,看見前往非洲、亞洲和美洲各地的商人們那肥胖但仍線條硬朗的形象,我也看到了許多那樣的自豪的表情。

這是一個最好的時代,也是一個最壞的時代。狄更斯也是個英國人。韋斯特的作品讀了五十頁後,我首先想起狄更斯寫在長篇小說開頭的這句著名的句子,接著便想到,經歷了地理大發現的英國人,其中一些真正享有過偉大時代的恩惠,他們因此具有朗闊的理解力和世界觀。他們在一個勇往無前地獲得世界的強大文化傳統裡工作著,他們認定自己可以理解世界,可以描繪世界,這種舍我其誰的自信與工作中鍥而不捨的勇氣與耐力,令我非常羨慕。

哪怕她的旅行仍有丈夫的陪伴,哪怕在她的故事裡,她的丈夫說著一口無可指摘的德文,她思想的能力,梳理複雜巴爾乾歷史的能力,使用精準的感性詞匯與理性詞匯的能力,尤其是面對旅行中紛至遝來的形形色色人物的包容能力,對人物各種反應的理解力,以及愛的能力與調侃的能力,這些智力與文化教養散發的光芒,使得她像丈夫手指上的鑽石一樣閃閃發光,使得那些手指最終成為陪襯。總之,麗貝卡·韋斯特,她真是一位了不起的女性旅行者和旅行文學的寫作者。

有時候我讀著她的書,騰出來一隻手打自己,責怪自己不能做得像她一樣好。特別是讀到書中那些對堅硬、複雜的巴爾乾歷史的耐心梳理時,哪怕她有一些明顯的失誤,比如對中世紀相同名字人物履歷中事件的混淆,她仍舊令我感到由衷的欽佩。她在寫作這部分令大多數女性感到害怕的歷史,特別是塞爾維亞公國的歷史時,她那良好的學術素養,結合著她那將歷史與現實連接時感性的設身處地的能力,總是讓我聯想到鍛煉了一代又一代英國知識分子的大時代。

日不落帝國的粉紅色版圖滋養了寫印度殖民地的虛構作家吉卜林,也滋養了寫南斯拉夫的非虛構作家韋斯特。

回到韋斯特的書。遠在航海業尚未沒落的兩次世界大戰之間,她已經如此細膩且遼闊地寫出了南斯拉夫人的心靈,寫出了其歷史與兩次大戰之間的狀況,如此準確地表達了那塊戰火炙烈的大地上生長出來的民族性,他們特有的熱烈、浪漫、堅韌、耿直,他們夜裡噩夢的形狀,他們白日裡崩潰的情態,他們表達善意時剛硬裡的甘美,以及他們一代代與特殊的地理環境及幽暗的歷史相伴的宿命。作為一個英國人,她寫出了一片火熱的感情充沛的大地。在全書最後一章,她更寫出了她對這個在走廊上頑強生存下來的民族溫柔的感情。她的感情溫暖了一代又一代南斯拉夫人的心靈,直到我的向導們都還對她念念難忘。

如果沒有遼闊的理解力,沒有立足於一個強大的文化傳統,我想她做不到這一點。

了不起的韋斯特。致敬她的了不起。

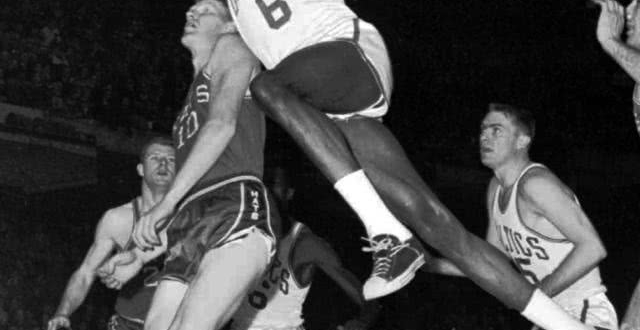

注:題圖及文內圖片(如未注明)均為20世紀20-30年代的南斯拉夫鄉間(攝/Kurt Hielscher)

[英] 麗貝卡·韋斯特 著

向洪全,夏娟,陳丹傑 譯

第二次世界大戰是新舊歐洲的轉折點,作為歐洲火藥桶的巴爾乾,在 20 世紀40年代前後的命運截然不同。 本書觀照了自14世紀中葉至“二戰”爆發這漫長歲月中的巴爾乾歷史。這片土地經歷過什麽?為什麽會蛻變為浸透鮮血和仇恨的信仰之地?一連串難解的謎團和苦難又是否有跡可循?

本書以作者巴爾乾之行的沿途見聞為線索,追溯了巴爾乾歷史上緣於民族、宗教、地緣等因素的內外政治糾葛與軍事衝突;也在對當地居民生存現狀的見證中,力圖揭示當地各民族命運的悲劇之謎——巴爾乾苦難之人的內心始終湧動著一股為神聖犧牲的、如鷹般洶湧的渴望,他們祈盼著,猶如被獻祭的羔羊以毀滅的姿態達至永恆。 這種獨特的精神稟賦,指引巴爾乾人超越苦難,也滑向了悲劇的深淵。