《敦煌藝術畫庫》是敦煌文物研究所於上世紀50年代末出版的一套叢書,共13冊,中國古典藝術出版社1957—1959年出版。這套叢書是敦煌文物研究所第一套多卷本分類圖錄,分敦煌建築(1,孫儒僩,因作者1957年打成右派,未出版,這套叢書實際上出版12冊)、敦煌彩塑(2,孫紀元,1958年)、敦煌圖案(3,歐陽琳,1957年)、榆林窟(4,段文傑,1957年)、北魏(5,李承仙,1958年,實際上分北魏、西魏)、隋(6,霍熙亮,1958年)、初唐(7,段文傑,署名敦煌文物研究所,1958年)、盛唐(8,史葦湘,署名敦煌文物研究所,1959年)、中唐(9,李其瓊,署名敦煌文物研究所,1958年)、晚唐(10,關友惠,署名敦煌文物研究所,1958年)、五代(11,李承仙,1959年)、宋(12,馮仲年,1958年)、西夏元(13,萬庚育,1958年)共13個專題,攝影由敦煌文物研究所李貞伯、祁鐸擔任。這套叢書的有統一的體例:圖片20多幅(封面為彩圖,正文為20張黑白圖片,但榆林窟分冊23張、圖案分冊24張、北魏分冊25張、彩塑分冊27張),前面有一篇三四千字的介紹性文字,後面有圖版說明,如《榆林窟》分冊作者為段文傑,1957年出版,正文圖版23幅,封面彩圖1幅,前面有作者寫的《榆林窟》一文,後面有圖版說明。

這套圖錄具有較高的學術價值:

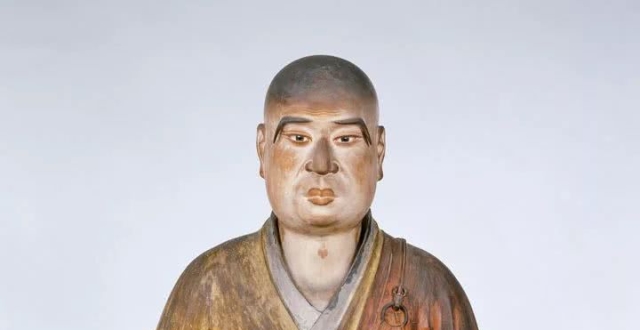

一、由於這套圖錄出自敦煌文物研究所專家之手,具有較高的學術含量。如盛唐分冊的簡介中對盛唐壁畫的暈染法從美術史角度進行了精辟的分析:“暈染法是來自西域的一種人體表現方法,可能就是張僧繇所用的‘凹凸法’,到了盛唐,這種暈染法已逐漸發展,獲得了普遍運用在人物形象描寫的新階段。如217窟的迦葉頭像,在粗壯遒勁的線描輪廓中以赭色作適度的暈染,在不同程度上使體積和表情結合光的作用,加強了形象的現實感和立體感。畫史上說‘道子之畫如塑然’,無疑就是指這種新的暈染法而言。”彩塑分冊的簡介中已經提出敦煌石窟可能存在北周洞窟:“隋代享祚極短,而造像特多,風格也極不一致,其中可能有北周作品在內。”

二、全書將敦煌藝術分為建築、雕塑、壁畫三大類,壁畫除圖案分冊外,其余9冊按時代分為北魏、隋、初唐、盛唐、中唐、晚唐、五代、宋、西夏元分冊,這也是較早的敦煌石窟歷史分期,其中北魏分冊實際上包括北魏和西魏兩個歷史時期,雕塑分冊的簡介中已經提到北周洞窟,可見敦煌文物研究所的學者已經將敦煌石窟分為北魏、西魏、北周、隋、初唐、盛唐、中唐、晚唐、五代、宋、西夏、元十二個時期。1986年甘肅人民出版社出版《敦煌藝術小叢書》,分北涼(樊錦詩)、北魏(史葦湘)、西魏(關友惠)、北周(施萍亭)、隋代(李其瓊)、初唐(萬庚育)、盛唐(李振甫)、中唐(李其瓊)、晚唐(李永寧)、五代(霍熙亮)、北宋(賀世哲)、西夏(劉玉權)、蒙古元(孫修身)、圖案(歐陽琳)、古建築(孫儒僩)、彩塑(杜永衛)16冊,相當於《敦煌藝術畫庫》的增訂本,其中“古建築”分冊可視為《敦煌藝術畫庫》未出版的“敦煌建築”分冊。

《敦煌藝術畫庫》各分冊圖版不多,但前有內容簡述,書後有圖版說明,較為全面地介紹了敦煌石窟藝術,代表了當時敦煌文物研究所的學術水準。由於其中多數分冊的印數僅1000多冊,所以現在多數圖書館的收藏不全,如蘭州大學圖書館、敦煌研究院資料中心僅收藏榆林窟分冊各一冊。《敦煌學大辭典》未列此叢書。

附記:感謝孫儒僩先生2014年9月5日在敦煌莫高窟的口述、感謝關友惠先生2014年9月10日在蘭州的口述。

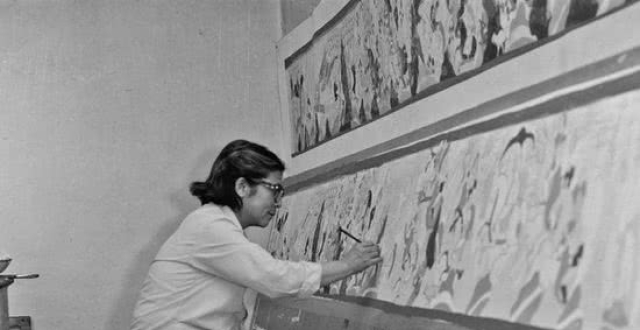

對初唐分冊、盛唐分冊、中唐分冊、晚唐分冊作者因1957年運動而沒有署名的段文傑、史葦湘、李其瓊、關友惠先生,對未能出版的建築分冊作者孫儒僩先生,致以敬意。

來源:敦煌研究院,作者:王惠民

聲明:轉載此文是出於傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本號聯繫,我們將及時更正、刪除,謝謝。