在俄羅斯文學史上,最令人矚目的當是“黃金時代”與“白銀時代”兩座高峰的並峙。所謂黃金時代,指的是以普希金、陀思妥耶夫斯基、托爾斯泰為代表的19世紀文學;至於白銀時代,儘管奧楚普遲至1933年才第一次使用這個說法,但早在19世紀末,人們已經開始用它來為“黃金時代”做收尾工作了。一般來說,今天使用的“白銀時代”,更接近於奧楚普的意見,即它非止局限在19世紀末,還延伸到了20世紀初,並且在20年代左右正式結束。在關係“白銀時代”內涵的界定時,人們多取其革舊維新的一面:如果說黃金時代的主流是批判現實主義,那麽白銀時代就是伴隨著俄羅斯社會的文化轉型,文學在形態上過渡到現代主義的階段。

這樣理解固然沒錯——即令置身19世紀末的作家,也大都在時代精神的把握上面,意識到即將來臨的20世紀是“人類新征程的開端”;而因對過往藝術的檢討,又覺察到了文學與時代兩端的不對等,由是才讓一種文學的突破變得必要而且可能——但這僅僅是文學史的區分邏輯。區分的結論一言以蔽之,白銀時代的現代主義文學取代了19世紀的批判現實主義。

安德烈耶夫(1871-1919),俄國小說家、劇作家,俄羅斯白銀時代具有承前啟後意義的偉大作家。代表作有小說《七個被絞死的人》《紅笑》《牆》,劇作《人的一生》《饑餓國王》,等等。魯迅最為看重的俄國作家就有安德烈耶夫,並給出“其文神秘幽深,自成一家”的評價。

取代或區分並不意味著“白銀時代”的作家是放棄“黃金時代”遺產的一代;它們之複雜詭譎,同樣無法證實它們就此與19世紀存在著不可調和的矛盾,如日丹諾夫在1946年的一次報告上提供的結論:1907年到1917年這十年是俄國歷史上“最可恥和最無才能”的十年。他們以此將白銀時代從19世紀文學(批判現實主義)與20世紀文學(社會主義現實主義)的整體軀乾中剖解出去。但在我看來,注意兩者間的延續要比強調它們的斷裂更容易把握白銀時代的複雜性。首先,這一時期文學複雜的根源在於它們處在兩個世紀的過渡階段,代表不同思潮的文學流派不絕於縷;其次,縱使不同流派常因黨同伐異而爆發論戰,堅壁清野亦非他們自始至終的選擇,置身浪潮深處的作家尤其無法堅守同一的寫作風格;再次,白銀時代的作家對於現實主義缺乏那種“想象性的仇視”,反倒是不約而同地對19世紀的遺產持一種開放性的見解;最後,一如開放性與穩定性的悖論,正因為以上這些流動性質的實驗因素,白銀時代的文學藝術喪失了(或更準確地說:從未獲取)它們的完整性。如果從這一時期文學內部的生成機制來觀察這批作家,那麽最能體現其特色的,當屬列昂尼德·安德烈耶夫。

個體與現實

關切凡人命運的悲歡聚散

安德烈耶夫曾這樣評價自己的“中間立場”,儘管看起來更像是關於時代的簡介:“對於出身高貴的頹廢派作家來說——我是卑鄙的現實主義者;對於現實主義的繼承者來說——我又是可疑的象徵主義作家。”以新近出版的《七個被絞死的人》為例,集中某些文本確曾沿襲了批判現實主義的感傷,如《巴爾加莫特和加拉西卡》《在車站上》《馬賽曲》,而另一些又蘊藉著象徵主義的抽象,如《牆》《紅笑》《蛇講述它是怎樣長出毒牙的》,不過他最好的小說,卻是帶有實驗色彩而仍以講故事為正宗的作品,如《沉默》《在地下室裡》《瓦西裡·菲維伊斯基的一生》《永遠沒有結束的故事》《七個被絞死的人》。在這些作品中,作者既表現出對觀察外部世界必要性的承認,又指認了內心世界與外在現實相融的路線。不過,中間立場也使得他創作的全部集合為一個不同美學相互衝突的場域:安德烈耶夫的藝術自始至終沒能定於一端,甚至是定於一條線索。

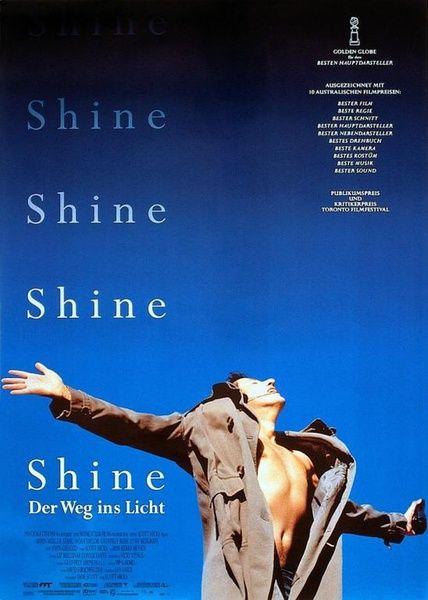

《七個被絞死的人》,安德烈耶夫 著,靳戈 戴驄 譯,浙江文藝出版社2018年9月版

從時代精神的角度來看,這或許是必然的:因為白銀時代本身即被虛無主義所規定。早在1862年屠格涅夫的《父與子》出版,俄羅斯文學已然與尼采幾乎同時期地預告了這不祥訪客的來臨。巴扎羅夫在小說中要求否定一切的宣言,被黃金時代的作家紛紛予以批判,可是,他們進而為俄羅斯提供的那些林林總總的走出現代文明危機的出路,卻並不為白銀時代的作家完全接受。後者與他們的前輩一樣不相信革命之路,但他們也不願簡單地回歸本土(事情並非到此圓滿結束)。相比清晰而“現實的出路”,他們更關心前一代的質疑與困惑是否真正得到解決,這使得他們對於任何事情都能夠抱有一種同情的理解,在這置身卻難以事外的年代,描述日益緊張的個體與現實間的關係,關切凡人命運的悲歡聚散。

因此,安德烈耶夫創作上的混亂,不僅無損其美學意義上的價值,反倒可以言明此乃一個時代混亂的倒影。譬如他在《沉默》《牆》《紅笑》這些篇什顯示的將語詞實體化的偏愛,就未嘗不可能是令精神危機“可見化”的嘗試。《沉默》是安德烈耶夫“新現實主義”的典範,故事場景依舊緊貼世俗,但增加了這邪靈一般的沉默——沉默成了同伊格納季神父一家共在的主體,對於人們想要知道的一切它都守口如瓶,人類則變作了等待判決的客體——世界便全然不同了:存在一個我們無從知曉卻又實然存在的力量,它支配著我們。在這裡,安德烈耶夫的隱喻和誇張既是揭露某一特殊現實的手段,也是參與到這一現實內部加以顛覆的力量,而他承襲的正是克爾凱郭爾以降的那個傳統,威廉·詹姆士將之稱為“病態的靈魂”。

直面心靈的深淵

展現作為主體的人的內心感受

如果說《沉默》尚且還落了象徵主義的窠臼,是對時代情緒的客體化誇張,那麽從《在車站上》到《瓦西裡·菲維伊斯基的一生》,再到《七個被絞死的人》,安德烈耶夫選擇的便是一條正面強攻的路。他力圖寫出作為主體的人的內心感受,亦不憚直面心靈的深淵。《在車站上》關注的是寂寞無著,《瓦西裡·菲維伊斯基的一生》與《七個被絞死的人》均著眼於人在面對不幸時的茫然、恐懼和抗爭,而抗爭的主題在前者那裡得到了最大程度的照亮。以《瓦西裡·菲維伊斯基的一生》為例,任何人都會對瓦西裡神父在那命運多舛的一生中——長子溺亡、次子生來即是癡兒、妻子葬身火災——多次重複的禱告印象深刻:“我——信仰你。”這恐怕是謙卑到了極點的嚴肅,但也許更是心靈即將與理智爆發衝突前的靜默。瓦西裡神父不斷加深的苦修,似乎是為了應對不斷遭遇的信仰危機,也似乎是在信仰的範圍內對解救之道的不斷尋求,甚至偶爾還出現了短暫的領悟。即令如此,那種“他們身上肩負著上帝”的想法還是已經搖搖欲墜,而藉屈服以得救的公式則讓渡於反抗自救的意識。至於《沉默》中的那個客體,於是更加顯明為命運冷酷的化身——它讓瓦西裡神父奔波在現實苦厄中無法得救,又讓無法得救的瓦西裡神父最終暴死在出走(叛教)的路上。

莫斯科文學小組部分成員,1902年,上排左起:斯捷潘·斯捷塔萊茨,費奧多爾·夏裡亞賓,葉夫根尼·奇裡科夫,前排左起:高爾基,列昂尼德·安德烈耶夫,伊萬·布寧,尼古拉·特雷索夫。

從未有一個時代像現代社會這樣更適合去把握《約伯記》的神髓。在信仰普遍喪失的年代試圖相信神,它所詰難論辯的存在論意義的強度,要遠遠大於在信仰的年代堅定地不信神。總的來看,《瓦西裡·菲維伊斯基的一生》正是《約伯記》的現代版本。除此以外,倘若從作家本人之於虛無主義在人心齧噬的觀察而論,它又是一個過早誕生的存在主義文本。

邱科夫斯基對安德烈耶夫的評價並不過分——他“用最強的放大鏡綜合了我們的時代”。我想,安德烈耶夫確是與白銀時代一同被打上了“無整體性”的烙印,然而在“綜合”的意義上——綜合了這個時代的所有根本性危機與重要觀念——“無整體性”又是綜合的契機而非冤罪殺機的標記。逃離對這個時代的寫作者來說已經太晚,可這恰恰促成了他們的作品如實再現一種精神環境的可能。在四卷本的《俄羅斯白銀時代文學史》中,塔塔裡諾夫在評述這種再現的後果時有雲:“列昂尼德·安德烈耶夫同祖國道德傳統的決裂已是無可避免的了,因為他的主人公們發現自己置身於社會和生活的茫茫黑暗之中”。一百年後的今日,正直的讀者或許會痛心其內容的頹廢,古典的讀者也要煩忍他形式的糾纏,但我們也不妨自問:如果虛無主義還沒有被完全克服,如果文明的衰退也尚未抵達它自我消失的終點,那麽除了與時代一起痛苦以外,誠直的文學何為?

作者

:徐兆正;

編輯

:張進;走走;覃旦思