今天上午11時09分42秒,《北京青年報》資深記者、編輯,著名專欄作家,小說家尚曉嵐(筆名尚思伽)離開了這個世界。

尚曉嵐

尚曉嵐著有歷史小說《太平鬼記》、影劇評論集《散場了》。她發表於《讀書》雜誌的名文《荒原狼的嚎叫》中所言 “這個被資本和戰火搖蕩的世界,正在一片片地碎裂,既有的主流文化,已不足以解釋和彌合日漸擴大的裂隙,而新的文化方案,卻又蹤跡渺然”,仍猶在耳畔,發人深省。

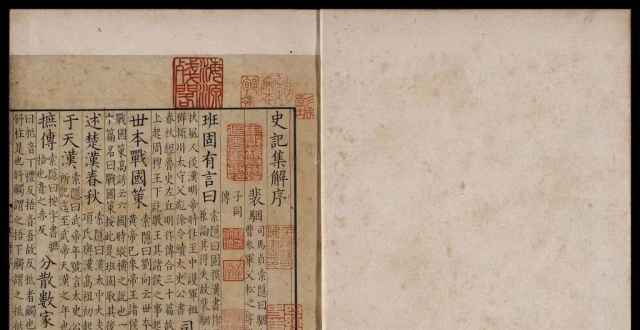

為了悼念這位老朋友,活字文化特別推送,幾位青年學者與尚曉嵐關於其2018年最新創作劇本《中書令司馬遷》(原作首發於《今天》第117期)的研討實錄,及劇本的片段節選。從曉嵐對其創作思路的梳理中,我們可以窺見她的創作觀與歷史觀,以及她對當代知識分子理想人格的期待。

曉嵐,一路走好!

寫司馬遷,可否像布萊希特創作《伽利略傳》一樣,不僅是創作人物本身,而且通過人物來建構包括政治經濟各個面向在內的社會全貌,通過一部戲劇表達對一個特定時代的思考?

尚思伽:漢代的東西我們肯定無法用現在的技術成分去一一對照,但是你剛才說的這個話題,確實在我的寫作之中,它作為某個群體的意識,我可以說是有,但是不是那麽鮮明地把它強調出來,或者是有意識地奔著這個方向去塑造。比如在我的概念裡,司馬遷本人除了代表家族性史官這個傳統以外,那麽在漢武帝時代的政治裡,他應該代表了正在走向沒落的傳統老貴族。

武帝時代,勵志的人才選拔方式,使杜周這樣出身草根階層的人開始上升,同時,新一代的軍功貴族勢力不斷壯大,老一代的軍功貴族也開始沒落,周亞夫他們事實上也都代表了新的軍功貴族在外戚集團中的崛起。我心裡有根弦,但是可能確實沒有往這個突出的方向去故意寫它。想一想,關於司馬遷的人物塑造,我可能更多地把這個人物放在了一個史官的傳統中去寫,(沒有特別強調它背後的政治、經濟、社會力量)。

尚曉嵐

司馬遷寫歷史,他自己有一個理想,要流芳百世,但是史記是真正的歷史嗎?它裡面有很多虛構的東西,他筆下漢武帝實際上是一個不完整的漢武帝。這麽來看,司馬遷的理想或者追求的東西,根本是虛無的東西,現在很多人把史記看成是一個文學作品,沒有人認真地把它當成一部歷史來看待,那司馬遷本身追求的東西,跟杜周追求的現世的安樂,跟漢武帝追求的國家的太平,在價值觀上是沒有區別的。

因而這個戲如果說有一些不滿的地方,那就是它缺少一種超越性的東西。所謂超越性,在這三個主要人物身上都不夠。比如杜周,他很現實;漢武帝也很現實,他就要建立一個盛世;那麽司馬遷看起來要身後留名,但這實際上也是一個現實的目的。所以這三個人其實都缺少一種超越性的東西。

尚思伽:史記是文學不是現實,我直言不諱說我不同意(這種觀點),史記不是一部文學作品。至於它的真實性的問題,那個年代的書寫歷史,跟我們今天對歷史的真實性的要求是不一樣的。他追求的歷史的真實性,是中國傳統史學的一個關鍵節點,它跟西方的史學是不同的,他的求真不是我們要去找一堆資料,然後我們就說這個是真的,不是這樣的一個真,它是需要放到傳統史學裡去認識的。

至於說關於超越這個問題,大家肯定都有自己的局限,我確實是因為要辯證地想這個人物,所以一定要他的局限性在那兒,這個事實上也是我在尋找的。我認為可能對於知識分子來說,最大的一個羈畔,就是“名”的問題。所以我會把這個“名”的問題變成司馬遷的寫作動力之一。至少他一開始是這樣的,他一開始實際上要對家族、要對自己史官這個身份的漫長傳統,有一個交代。事實上我自己在寫的過程中是有意識的,可能我強調得不夠突出。

曉嵐自述:幾年前,給《北京晚報》寫過一組小文,抽取古代筆記小說中的人物、故事或一點意象,放到當代背景下,進行徹底的改寫。但很快就覺得在篇幅、構思等方面都束手束腳,於是我想試試自己能否承擔真正的短篇小說。我暫時拋開了對鬼故事的愛好,將基本素材轉向了《左傳》、《國語》、《史記》等史書,但當初那個“太平鬼記”的名目和“鬼生曰”的跋語卻留下了。

在最後一幕,當他在和武帝的辯論之中,他真的理解了他作為太史令的責任,理解了歷史,於是他最後在尾聲中說“名”這個東西其實是冤罪殺機。這是我刻意寫的。我是希望司馬遷無論如何對我來說是有神聖性的,這也是我不能夠把司馬遷無限地往下拉的原因。他對我來說不同於任何人,所以在最後尾聲的那部分裡是有一句台詞是我希望能夠讓他獲得超越性的。他確實是一個知識分子,要容忍他一生的經歷,最後他還是能夠克服自己,能夠認識自我,達到一個超越性的認識,可能我寫得不夠明白,就我個人的願望來說,我還是希望把這個超越性寄托在司馬遷身上。

我是希望在謝幕之前,能夠展示出某種超越性。我說的這個“超越性”的意思,是超越我們當代個人主義造成的困境,對所謂“名”的超越,對個人奮鬥主義的超越。但是不是這個超越性一定要通過激昂的調子來展示?這一點我有所保留。如果不一定非得是激昂,那到底還能怎麽樣?我覺得這個問題還需思考。如果大家的閱讀感受是覺得這部戲對“超越性”的呈現比較曖昧的話,那就證明它肯定做得還不夠。

武帝的功業、他所建立的東西、他的意義,我們在今天隔了這麽長的時間以後,你會越來越認識到他功業是不簡單,那也確實是不世之功業,但是他對中國歷史的巨大影響,對我來說,依然不是一個超越性的東西。

在這部劇裡,司馬遷成為中書令之後,他就變成一個在武帝面前很卑微的人,這對於一個人物的豐富性來說當然很真實。但是它總是會牽絆著我,有關最後的崇高的東西的分寸,還有比例,我一直就沒有把握得特別好,所以我每次看完劇本之後,老有一種無意義感。

尚思伽:就我個人來說,“分寸”這兩個字確實是這個劇本裡特別困難的一個部分,包括一些觀點、人物的塑造等等。司馬遷的崇高性和神聖性對我而言是不成問題的。但是問題是當你下筆去寫作的時候,真正去創作這個人物的時候,這個人物好像就是純粹的經驗性的感覺,既不能把他搞得很高,也不能把他拉低了,這是寫的時候我會感覺特別困難的部分。我確實有意給司馬遷加了一些要把他往下拽的東西,因為確實想避免我們一貫地對他神聖性的(拔高)對待,那這是不是客觀上也就造成了崇高性的這一面,就不清楚了,可能是的。

本書收錄作者近年來發表於各大報刊的影劇評論,充分展現出了其文史素養高、藝術感覺敏銳的寫作特點。筆觸細膩,文字耐讀。通過長期的分析評論,作者對當代中國電影、戲劇進以完整的審視,更是將其置於世界文化的背景下,深入探討了相關得失。

通過這個劇本,不太能看到《史記》這本書是怎麽寫的;還有史觀的問題,比如《史記》的史觀是不是司馬遷的史觀?他的史觀代表不代表他的三觀?似乎在劇本中感受不到作者對《史記》的理解的支撐。

尚思伽:劇本對這些問題的呈現可能有點間接。比如說很關鍵的一個問題,李陵之禍跟司馬遷有直接關係,那他怎麽看待李陵?我努力在這個劇本裡面,表現司馬遷對這些的認識,他在同行裡面也不是能夠完全無條件地認同。《史記》最大的特殊性在劇本裡的呈現也比較間接。有幾句台詞,是他和武帝的對話。武帝說修史是國家的事,你自己修史這算怎麽回事?這一段其實我是有意安排的,想要說明《史記》的特殊性,它不是一部官史,但是它也不是一部完全的私人著史,它跟前面的(歷史著述)不一樣,跟後面的(歷史著述)也不一樣。

我們如果把《太史公自序》直接引用,對話上或者台詞上就很難處理,而且也擔心觀眾會覺得厭倦,包括《報任安書》也不敢引,事實上隻引了一句。《報任安書》作為司馬遷唯一一篇具有一點自傳色彩的文字,裡面有好多鏗鏘的句子,但很難用在引言裡。我們不管讀《報任安書》多少遍,都會有感覺,但是這篇文字要放在舞台上就很難處理。

在此,活字文化為讀者節選尚曉嵐創作劇本《中書令司馬遷》結尾,司馬遷與武帝的對峙與身陷囹圄後的獨白,從中我們能夠感受到她對具有“超越性”的知識分子人格範式的塑造與追求

司馬遷臣用筆寫書,用刀改錯——錯了,才用刀。

武帝你沒錯?——你自請宮刑,是為不孝!妄議君主,是為不忠!心懷怨憤,是為不仁!假作恭順,是為不義!

司馬遷是!陛下說得對!(長跪)臣不忠不孝!不仁不義!臣有負君恩!杜周是酷吏,羅織罪名,人人自危。李廣利是庸才,屢戰屢敗,國庫虛耗。沈命法是惡法,地方官吏層層瞞報,最終是盜匪猖獗,百姓受苦。陛下任用江充這等小人,致使巫蠱的血腥席卷大漢……所有的定計議策,我都在陛下身邊,我熟讀歷代史籍,我事先就知道這一切會導致什麽後果,一切都按我的預料發生了,但我什麽都沒做,我不曾勸阻陛下,哪怕稍稍的一點暗示都沒有……公孫丞相罪不至死,他被滅族我一言不發,致使禍亂升級,波及太子;太子被迫發兵,陛下雷霆震怒,我一言不發,最終長安大亂,死傷無數;陛下說任安坐觀成敗,將他腰斬,我一言不發,未盡到朋友之義;太子被抓捕之時,謠言紛飛,多少小人借機構陷,我一言不發,未盡到臣下之責……臣有罪!臣閉緊了嘴,是因為怕死!不,是怕死了就完不成我的書!

武帝(冷笑)原來是怕死。我殺一個人,用不著等這麽久。這些年,我待你如何?

司馬遷(苦笑)陛下厚待我,和寵愛那個倡優有什麽兩樣?

武帝你和他比?你很會裝,比他更像一個戲子!

司馬遷(沉痛地)是,臣是戲子。

武帝和人鬥了一輩子,對手的心我一清二楚,偏偏是親信的人,漆黑一團!(憤怒地)都是忘恩負義,不忠不孝的畜生!

司馬遷是,我是戲子,演著演著就成真了。這些年,我塞住耳朵,蒙住雙眼,閉緊嘴巴,一天天地苟活,都是為了這部書。我以為把一切寫到書裡就夠了。一想到我為它忍受的冤罪殺機,我就感到快意。我將因它而不朽,我的父母、我的家族也會享有不朽的榮名,千秋萬代之後,人們還在把它傳頌……我鞭打自己的冤罪殺機,讓它更為冤罪殺機,這樣我就可以俯視一切,我在一切之上,在時間與歷史之上……我竟然忘了,我活在人間。我像個陪葬的木俑,記錄陛下的詔令,我一邊記一邊想,什麽東西可以做我的材料,什麽東西寫進書裡就是精彩的一筆,我忘了我記下的這些關係到國家的安危,無數人的生死。我什麽都沒做。我是戲子,我是死人,我是陪葬的明器,我隻寫了一部書。我對自己說,它是為大漢寫的,是為祖先為後人寫的,其實我是為了自己,為我的才學,為我的名聲——是,陛下沒看錯,也是為了我的憤怒……

武帝我不在乎你為了什麽。我是什麽樣的人,輪不著你說三道四。

司馬遷陛下是什麽樣的人,不那麽重要。陛下的作為,遠遠大於陛下的為人。

武帝我這一生,豈是你區區一支筆能概括的!你寫了一部書,我寫下的,是一個前所未有的盛世!

司馬遷這是傲慢。傲慢讓人心如鐵石,讓人盲目自信……

武帝你不傲慢?你的傲慢都在你的書裡!你寫下的,就是真的,就是對的?你沒寫的,就不重要,就沒發生過?通篇都是殘缺不全的一己之見。自以為通曉古今,洞徹天道,這是最大的傲慢!

【停頓。司馬遷仿佛有所領悟。

司馬遷對,一樣的傲慢,但我們的位置不同。你的傲慢,由百姓承擔後果,我的傲慢,交給後世評判……我明白了,我終於明白了……這部書救了我!把我的傲慢、冤罪殺機、憤怒變成了另外的東西……我一筆一劃寫下這個盛世,就是抗議這個盛世!我用一支筆,記下這個變動的時代,為蒙難之人送葬守靈。天道無情,歷史無聲又無形,替它說話,給它一個形狀,追尋它的軌跡,功過是非,各得其所,這就是史官的責任……我一直是,我永遠是——大漢的太史令!

武帝你是大漢的中書令,你的飯碗是皇家給的!你羞愧了後悔了,因為什麽都沒做?你會做什麽?看看你自己的手,沒拿過鋤頭,沒握過刀劍,更沒沾過血,多清白的一雙手,濺上一點墨汁也得趕快叫人端水洗乾淨。你這種人,太學裡要多少有多少。你能評判這個時代?我告訴你,歷史是生了繭的腳走出來的,是染著血的手造出來的,不是用腦袋想出來用筆編出來的。就算將來有人看到你的書,他們也會懂得——如果他們不是蠢貨,他們一定會懂得,你的書裡都是偏見和誹謗,我一生的事業,天下一統,文治武功,足以惠及千秋!(忽然一笑)不過,你沒這個機會了,你的書……

司馬遷書藏入石渠閣,你答應過。

武帝不,這個冬天,我要用它燒火,燒暖我的禦榻!

【停頓。

司馬遷陛下既然覺得我的一支筆無足輕重,為什麽要害怕呢?

武帝(笑)我害怕?你的書就要燒成灰了——所以害怕的是我?

司馬遷陛下既然不怕,為什麽不留著它,我們賭上一局,看看時光的力量,看看在後人心中,誰會贏得最終的榮耀!

【停頓。

武帝(輕蔑地)和我打賭,你不配。

【光線漸暗,舞台上出現了武帝巨大的背影,隨著太液池的水波微微顫抖。

司馬遷(跪下行禮,雙手呈上書刀)臣有怨言,誣罔主上,這就去投獄。

【暗轉。

尾聲

【獄中。場景與第一幕第一場相同。

司馬遷下雪了?有雪的味道。還是這間牢房,又是一個冬天,真冷啊,要是有壺酒就好了……將來的人能看到我的書嗎?我不知道。它得承擔自己的命運了。(抬起頭)你在看著我嗎?我找了你一輩子,向你提問,衝你發火,我讚美過你,更多的詛咒……是我錯了。你面無表情,就是表情,你沒有答案,就是答案……你說什麽?對,我一點也不重要,世間的榮辱不重要,不朽的名聲也不重要,我早該明白這一點……冤罪殺機不會消失,但它不那麽沉重了……我看到了最後嗎?(輕輕搖頭)根本沒有什麽最後,過去、現在和未來連成一體,時光奔流,無窮的遠方,在我面前展開……(“北方有佳人”的音樂響起,雪花零星地飄落。他拿出家傳的刀,舉到眼前,拔刀出鞘,面帶微笑)真美啊……人生,總是有遺憾的……

【燈滅,司馬遷消失在黑暗中。雪花紛飛,落向舞台。

倡優上。隨著他的台詞,劇中人依次上場,準備謝幕。

end

活字文化

成就有生命力的思想