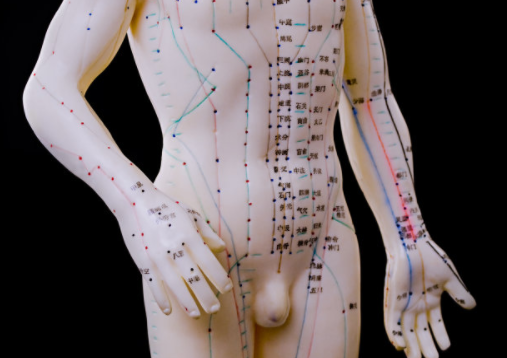

當外邪侵襲人體或人體內部功能出現不協調時,會在人體體表出現一些疼痛、酸困的點或線,這些線就是所謂的「經絡」,而這些疾病的反應點就是「穴位」。

老中醫推薦的特效養胃穴,通過穴位按摩,可以疏通經絡,調養胃腸道及相關臟腑。

1、胃俞穴

穴名解釋:胃俞即胃在背部的俞穴,是胃氣轉輸,輸注之處,為治療胃病的要穴。

位置:第12胸椎和第1腰椎棘突之間,旁開1.5寸。

功用:此穴有健脾和胃、化濕消滯的功效。中醫認為,胃腑的濕熱水氣由胃俞穴外輸至膀胱經,所以此穴可以看做是胃的排毒通道。指壓或按摩此穴可增強胃的功能,對慢性胃腸疾病效果顯著,配合中脘、脾俞、足三裡則更佳。

主治:胃寒、腹脹、胃脘痛、腸鳴、嘔吐、泄瀉、呃逆、消化不良。

2、合谷穴

穴名解釋:即虎口。合,交結、集會。谷,肉大之處為谷,二處相連為合。將食指與拇指併攏,虎口處為隆起的肌肉,狀如山峰,因而得名。

位置:拇指和食指張開,掌骨延長角的交點。

功用:合谷穴是人體養生要穴之一,可開竅醒神、解表退熱、理氣止痛、活血調腸,最善於調理大腸經的病變。

主治:胃痛、腹痛、腸炎、便秘、咽喉腫痛、頭痛。

3、內關穴

穴名解釋:與外關相對,位於前臂內側要處,猶如關隘。

位置:手前臂內側,腕橫紋上2寸。從手腕根部向上三橫指,握緊拳時,位於手腕兩根筋之間凹陷處。

功用:內關穴為八脈交會穴之一,是人體的養生大穴,古時養生家將其與合谷穴、足三裡視為延年益壽的三大要穴。內關穴擅長防治內臟疾病,維持陰陽、臟腑、氣血的平衡,安神寧心、鎮痛理氣,能夠緩解胃痛、嘔吐、呃逆等。

主治:胃痛、噁心、嘔吐、呃逆、失眠、煩躁、高血壓、心絞痛、心痛、心悸、胸悶。

4、期門穴

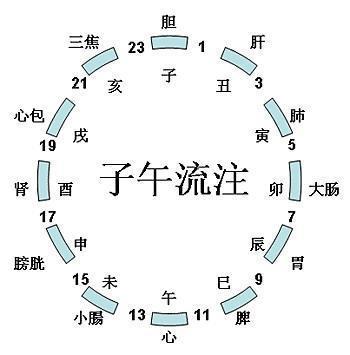

穴名解釋:期,一周。人體氣血出自雲門,歷經肺、大腸諸經,經行十二時辰,至期門恰為一周,然後周而復始,復出雲門,故得名。

位置:胸部,乳頭直下,第6肋間隙,前正中線旁開4寸。

功用:疏調肝脾,理氣活血。

主治:腹脹、呃逆、泛酸。

5、氣海穴

穴名解釋:先天元氣之海。

位置:下腹部,前正中經,臍下1.5寸。

功用:補調下焦,補腎益氣,振陽固脫。

主治:腹痛、腹瀉、胃下垂、脫肛、痛經、陽痿。

6、公孫穴

穴名解釋:即公之輩與孫之輩,指此處穴位的氣血物質與脾土之間的關係。在五行中,脾經物質屬土,其父為火,其公為木,其子為金,其孫為水。

此穴內物質來自兩個方面,一是太白穴傳來的天部之氣;二是地部孔隙傳來的沖脈高溫經水。脾經與沖脈的氣血在此穴相會後化成了天部的水濕風氣。

因為此穴位於人的足部,在地球重力下,沖脈流至公孫穴的物質為下行的水液,流行的通道是沖脈的體內經脈,所以沖脈氣血出公孫穴後就會快速氣化。

此穴也是足太陰絡穴,因為此穴物質為天部水濕風氣,並橫向輸散至脾胃二經,有聯絡脾胃二經各部氣血的作用。

位置:在足內側緣,當第一蹠骨基底部的前下方。

主治:急性胃炎、胃痙攣、急性腸炎、神經性嘔吐、膈肌痙攣等。

※ 胃痛患者進行自我按摩注意事項

胃痛患者進行自我按摩時,一定要注意伴隨癥狀。若僅有胃痛、噁心、泛酸者,一般無大問題;若有柏油樣大便者或胃痛持續性如刀割樣,可能為胃出血或胃穿孔,應立即去醫院就診。

患者在進行自我按摩時,尤其是慢性反覆發作患者,一定要注意養成良好的飲食習慣,不要暴飲暴食,盡量不吸煙飲酒,在胃痛期間,應進食一些易消化的食物。

(文章內容圖片摘自網路,侵刪)

關注公眾號:wusifenyi88 ,可顧問腸胃健康。