總第一五五六期;歡迎關注。

編者按:“媚”作為一個書法審美概念自古有之,但被社會所普遍接受則盛於魏晉。魏晉時期士人“尚媚”的獨特風習和當時流行書風中的以“媚”為宗都使“媚”成為該時代的審美標簽。事實上,王羲之書法“新體”中“媚趣”對中國書法史產生了深遠的影響。

縱觀整個書學史,“褒媚”與“非媚”的爭論可謂貫穿中國書法發展歷程。然而, 將“媚”作為褒義的審美、用於書法品評,並將其予以倡導則始於魏晉。這一時期書法家們獨特的風格追求和敢於打破傳統的書學觀念使“媚”真正成為書學中一個極其重要的審美範疇。魏晉時期人們追求“媚”的獨特社會風氣,以及當時流行書風中的“媚”,都可窺知王羲之所創“新體”書風中媚趣的源流。

魏晉時期,士人尚媚成為獨特的社會風氣,與“媚”相關的奇聞逸事流傳甚廣。 據史料記載,當時人喜歡追捧膚白貌美的男子作為楷模,名士都有塗抹胭脂水粉的習慣。

《軍師聯盟司馬懿》之駙馬何晏 劇照

例如“看殺衛玠”一詞是說天生體弱的衛玠因風儀秀美,被愛慕者圍堵得寸步難行,最終竟被活活累死而獲得的美譽。相傳只要潘安出遊,便有女子朝他的車扔鮮花水果,以表達愛慕之情。因寫了《三都賦》而聞名洛陽城的名士左思,效仿潘安出遊,卻因長相不及潘安竟被人扔石頭甚至吐口水。再例如,庚亮犯了叛亂死罪,卻因其風姿綽約、風華絕代,竟使陶侃心生仰慕,成為至交好友,庚亮從前放縱犯下的糾葛也一一化解、隨風而去。

魏晉士人對“媚”的追求近乎病態,這其中必然有著社會學因素。時局動蕩,政治黑暗,朝不保夕的生活讓魏晉名士們生活在一種提心吊膽的社會環境中,在這樣極端壓抑的生存狀態下,生命的悲劇意識促使他們去思考什麽才是人生的終極意義。因此,魏晉士人對“媚”的極端追求的背後,實則是對禮法、王權的反叛和懷疑。

儒家學說的道統信仰觀念極大地壓抑了士人的人性。而漢末時崩壞的禮樂制度 和殘酷的生活環境,又迫使士人重新思考何為人生終極意義。在這種朝不保夕、世事無常的生存狀態下,士人的生活變得更加務實,執著於追求生的享樂,試圖掙脫精神枷鎖。

此時的儒學思想顯然已經淪為虛無、不實際的人生理想,儒學地位的動搖成為必然。名教禮儀、道德思想,已被喚醒麻木心靈的魏晉名士迫不及待地想要打破這一切,從儒學道德思想中解脫,在精神上得到徹底的自我解放。

《世說新語》 中運用了大量片段描述了魏晉士人自由的生活方式與任性的處事作風。如以酒為名的劉伶,有時曾脫衣裸形於室內,面對別人的譏笑,竟然說:“禮豈為我輩設也?”反映了儒學正面臨全面危機的緊張局面。

這種生活方式與思想上的變化不僅存在於魏晉士人階層,藏於深閨的底層婦女也鼓起了勇氣,與“婦德”“婦言”相抗衡。這一時期,女性自我意識的局面不斷擴大,婦女們不僅在衣著、打扮方面更加大膽與隨性,並且崇尚自主、開放、灑脫的戀愛觀與婚姻觀。然而,由於時代與自身的局限,她們並未達到真正的經濟、政治獨立,但是她們敢於挑戰傳統、解放自我的革新精神依然具有不可磨滅的歷史意義。

在這樣一段特殊的歷史中,魏晉名士們把優雅的儀容和瀟灑的氣度看得比生命 更重要,就這樣形成了“魏晉風度”。而對“媚”的追求也成為“魏晉風度”不可或缺的一部分。那麽,為何士人們會熱衷於陰柔的“媚”呢?

首先,在我國的傳統文化中,士人喜歡以“佳人”自喻的現象是一直存在的。在士人眼中,“佳人”的美好外貌可以代指才華和美德,在懷才不遇的境遇下還能產生“美人遲暮”和知音難尋的失落、悵惘。這種修辭傾向在我國傳統文學、書法繪畫中都有所表現。例如屈原有用香草、花卉裝飾自己的習性,便也是出於此種緣由。

其次,男人模仿女人打扮自己,或是追求女性的陰柔美,實際上是一種旨在表達自身覺醒和反叛的“反行為”。魏晉名士放浪形骸,他們做女性化的裝扮,穿奇裝異服,對媚態極端追求,這是魏晉士人“反行為”的表現,也是魏晉的名士風范。

如果說個別人的“反行為”是個別階層孤寂心靈的直觀體現,那麽他們的“反行為”能夠被社會所讚同、追捧甚至效仿,則可以說是社會自身出現了問題。不過,對於男性之美而言,“媚”或許稍嫌病態,對藝術而言,卻並非如此。

“媚”是“魏晉風度”的一部分,“媚趣”則是“魏晉風度”在書學中的具體表現。

魏晉書學中“媚”的產生和士人階層的生活狀況密切相關。這些放棄追求功名計程車人們,整日詩酒作樂,遠離世俗瑣事,他們創作的書法題材、審美傾向也與此相關。此時期流傳至今的作品和文獻都表明,魏晉名士獨愛柔媚書風,大膽突破傳統桎梏,將女性獨有的妍麗之美與書法相融合,形成獨特的“媚趣”,在中國書法史上獨樹一幟。

筆者在此梳理了一些當時人對魏晉時期書學產生“媚趣”問題的相關表述:

西晉陽泉《草書賦》雲:“其布施媚, 如明珠之離陸。”

南朝宋明帝品藻王獻之:“字畫秀媚, 與父俱得名。”

虞和《論書表》評價王獻之書法:“獻 之始學父書,正體乃不相似。至於絕筆章草, 殊相擬類,筆跡流澤,宛轉妍媚,乃欲過之。”

南朝宋羊欣《采古來能書人名》評價王獻之:“善隸、槁,骨勢不及父而媚趣過之。”

南朝梁蕭衍則又如此評價羊欣的書法:“羊欣書似婢作夫人,不堪位置,舉止羞澀,終不似真。”

南朝齊王僧虔《論書》雲:“郗超草書,亞於二王,緊媚過其父,骨力不及。謝綜書,其舅雲:‘緊潔生起,實為得賞。’至不重羊欣。欣亦憚之。書法有力,恨少媚好。《辱告》並五紙,舉體精雋靈奧,執玩反覆,不能釋手。雖太傅之婉媚玩好,領軍之靜走逖合緒,方之蔑如也。”

王羲之、王獻之父子

研讀上述材料,可見“媚趣”已經成為魏晉時期的主流書風。人們不僅對“媚”的審美態度予以肯定,還將它作為品評書法的準則。以此為標準,得到讚譽最多的便是“二王”父子。王羲之、王獻之作為士人階層中的精英,其身份上的優越也讓他們的藝術主張更容易成為社會潮流。

魏晉士人敢於衝破傳統的書學限制,將“媚趣”融入書法中,是必然現象,具有不容忽視的美學意義。

王羲之在書學上的貢獻自然也於此。相關文獻表明,正是王羲之創造了有別於前賢的“新體”。王獻之生活的時代,士人之所以愛以“媚趣”來玩賞書法,在於較之以往“成教化、助人倫”的道統觀以及工具意識,書法開始真正成為獨立的藝術創造行為。

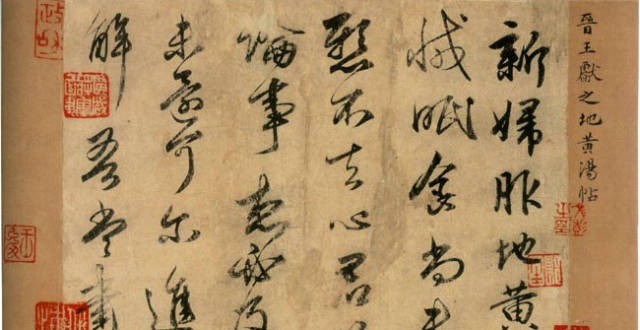

王羲之《遊目帖》

在帶有人性覺醒意識的“魏晉風度”的激發下,書法已然擺脫了原先的發展態勢,並開創了一個新格局。此時的書法不再是單純的書寫工具,已然成為士人階層展現才華和個性、抒發情感和主張的最佳載體,也是他們精神的棲居之地。“多元化”是這一時期書法創作發展趨勢的代名詞,楷書、草書、行書等多種書法體百花齊放,讓藝術表現進入強盛時期。

魏晉書法中以媚為宗的審美傾向在中國書法美學發展史中有重要意義,“媚”和“媚趣”成為魏晉士人日常生活和書學審美中的獨特美學特質。

特殊的社會環境造就尚媚的社會風習,痛苦壓抑計程車人階層通過對“媚”的追求 來解放本心,讓禁錮的靈魂得到自由的棲息之所。“佳人自喻”的文化現象自古有之,無疑在魏晉時期達到一種極端追求的境地。士人們對“媚”的追求不僅體現在外在的向“仙人”的靠攏,還體現在精神文化層面, 例如書風上的“媚”。

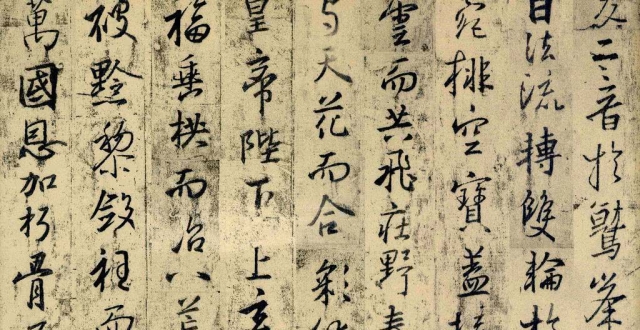

王羲之《遠宦帖》局部

王羲之所創“新體”中的媚趣,也必然有著社會環境影響這一因素,而書法的尚媚現象成為魏晉書風的普遍審美,甚至在中國書法史中留下不可磨滅的印記,則與“二王”自身社會地位與個人藝術境界也有著必然聯繫。

唐代孫過庭《書譜》中記載王羲之評價其所見的名家墨跡時,稱:“頃尋諸家 名書,鍾、張信為絕倫,其余不足觀。”由此可見王羲之對自身書法造詣的自信,同時也可推知王羲之對鍾繇、張芝書法的推崇,應當從中獲益良多。

鍾繇小楷《宣示表》單字

鍾繇以楷書聞名於世,並體現出一種“媚”的審美趨勢。初唐書學理論家李嗣真曾這樣評價鍾繇的楷書:“縱任輕巧,流轉風媚,風健有余,便媚閑雅,諒少儔匹。”鍾繇、張芝、王羲之、王獻之被李嗣真稱作“四賢”,這一稱呼基本能夠反映出這四人的書法風格在初唐時期的地位和影響。

同時,李嗣真這樣看待“四賢”之間的關係:

“鍾、張則筋骨有余,膚肉未贍;逸少則加減太過,朱粉無設。同夫披雲睹日,芙蓉出水,求其盛美,難以備諸。......右軍正體如陰陽四時,寒暑調暢,岩廊宏敞,簪裾肅穆。 其聲鳴也,則鏗鏘金石;其芬鬱也,則氛氳蘭麝;其難征也,則縹緲而已仙;其可覿也,則昭彰而在目,可謂書之聖也。若草、行雜體,如清風出袖,明月入懷。瑜瑾爛而五色,黼繡摛其七采。故使離朱喪明,子期失聽,可謂草之聖也。......子敬草書逸氣過父,如丹穴鳳舞,清泉龍躍,倏忽變化,莫知所成。”

王羲之在初唐之時已成為冠有“四賢”美稱的書聖,皆因唐太宗的推崇,上述引 文中猶如神話的褒獎也由此而來。仔細分析後可知,李嗣真認為鍾繇、張芝雖有“筋骨”,但“膚肉”稍欠,王羲之則是“加減太過,朱粉無設”,但他的正書卻已經是“得四時之陰陽”,堪稱完美,行草更是“清風出袖,明月入懷”。王獻之的書法雖好,但和他的父親王羲之相比仍然稍顯不足。

這種對王羲之的讚譽達到極點的特殊現象,體現出初唐時期“尊王”的特殊文化語境。雖然人們對藝術的審美取向勢必因人而異,不存在盡善盡美一說,但由此更加體現出王羲之在魏晉乃至初唐時期極高的藝術地位。

當我們研究時人對王羲之的讚譽話語時,經常能夠看見與“媚”字語義相近的詞語,例如“膚肉”“氤氳蘭麝”“縹緲而已仙”等,都帶有脂粉氣。

魏晉時期的名士多效仿仙人來裝扮美化自己,而仙人的儀表中便有女性媚態,如《莊子·逍遙遊》中所述:“肌膚若冰雪,綽約如處子。”王羲之在當時便被世人奉若“偶像”,是爭相效仿的名士楷模,作為魏晉最具代表性的書家,其書法作品中的“媚趣”必然也成為名士追捧、臨摹的對象。

王獻之小楷《洛神賦》局部

王獻之曾對王羲之說道:“古之章草,未能宏逸,頓異真體,今窮偽略之理,極 草縱之致,不若槁行之間,於往法固殊也,大人宜改體。”可見,王羲之創造“新體”是為了突破“古之章草,未能宏逸”的審美缺憾而做出的“改體”。而“新體”正是王羲之具有極強創新意識的草書、行書或行草雜體,這種創新使王羲之的書法突破了傳統書體的束縛,達到飄然若仙的審美境界,“媚趣”正是他“新體”書法的審美標簽。

對於魏晉時期書法中出現的“媚趣”現象,至少從唐代中晚期開始,世人已經對其有了較為公允的認知。然而無法改變的是,王羲之、王獻之父子二人的書法風格在其所處的時代開始,無論是讚譽還是詆毀,都已經產生了深遠影響,二人書法中所展現的“媚趣”已然成為魏晉時代書風的審美標簽,構成中國書法史的主旋律。